香港與內地文藝交融窗口:青年作家吟光開講一本讀書會?北京站舉辦

6月22日,為慶祝香港回歸祖國28周年,紫荊文化集團旗下在北京紫荊文化廣場舉辦“聯合書店·紫荊文化閱讀館”暨“紫荊花開——京港書法家聯展”開幕活動。香港青年作家吟光作為主講嘉賓出席,并以其代表作《港漂記憶拼圖》為引,分享了她在香港的漂泊經歷和對城市文化的思考,引發在場觀眾對身份認同、文化融合與未來城市的深刻共鳴。

青年作家吟光

從科幻小說到跨媒介實驗:探索城市與文化的交融

吟光在活動中分享了長篇小說《港漂記憶拼圖》的創作背景和靈感來源。作為一名“雙重漂泊者”,她經歷了從內地到香港,再到海外求學的身份轉變,對都市生活有著深層體會:“我將‘港漂’塑造為文化體驗者,都市吟游詩人,他們身上展現出新香港精神,帶著憧憬和熱望而來,在生活中歷練,探索港島的真相。”

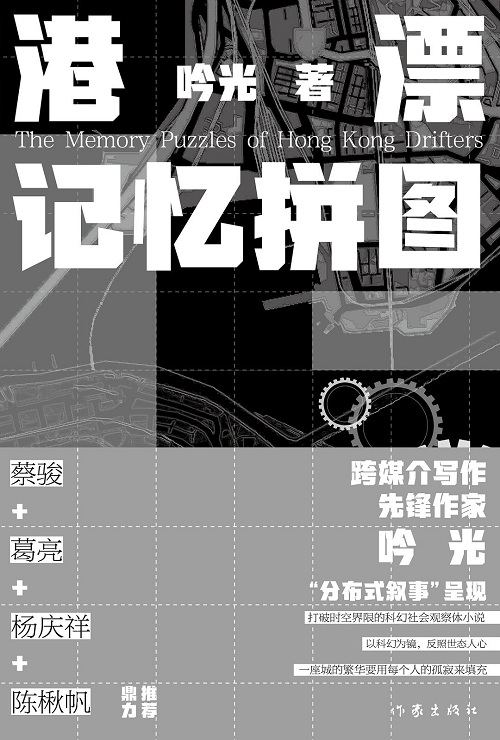

《港漂記憶拼圖》以香港為背景,講述漂泊在大都市的年輕人的成長故事,不僅是一部科幻小說,更是一次跨媒介的實驗。吟光將文學、音樂、戲曲、電音、媒體劇場等多種藝術形式融合,創造出一種新的敘事方式,希望打破傳統文學的限制,讓讀者能夠更深入地體驗和理解作品中的世界,從而探尋新的人際關系。

《港漂記憶拼圖》

從身份追尋到文化共生:構建“世界人”的認同

在談到身份定位時,吟光認為,在全球化時代,地域之間的交流日益頻繁,人們不再局限于某時某地特定的標簽。從自己在香港的感悟出發,她感到每個人都是“世界人”,應該以開放包容的心態去理解和接納彼此。“文化不為地域所限,而成為連接你我的力量。”

吟光指出,香港作為國際化大都市,擁有深厚而多元的文化底色。她以自己的創作為例,在科幻中融入傳統戲曲元素,展現出獨特的東方美學。她認為,這種跨界的交融與互鑒,正是香港文化的魅力所在。

從被動接受到主動引領:科技與文化的未來

吟光在發言中闡述了科技與文化之間的動態關系。她認為,科技的發展為文藝創作提供了新的可能性,但文藝工作者也應該主動參與到科技發展的進程中,引導科技向更有利于人類文明的方向而行。

她提出,以科幻作為方法,以跨媒介的形式來展示一種新的敘事方式,例如分布式敘事、交互式敘事等,可以讓讀者參與到敘事當中,共同創造故事,實現集體智慧的文化活動。這也是文藝領域“新質生產力”的探索。

作為實踐案例,閱讀館內特別打造沉浸式閱讀體驗區——《港漂記憶拼圖》媒體劇場、空間裝置展演、“我心中的香港”共情打卡墻……讀者不僅能翻書品文,更能“行走”在書中場景,讓文化從紙頁躍入現實。

攜手共創未來:京港文化交流的橋梁

吟光的發言引發了在場觀眾的強烈共鳴,她表示,希望通過自己的作品和活動,能夠搭建起京港文化對話的橋梁,讓更多人了解和感受香港文化的魅力,共同探討未來城市與未來文藝的發展方向。

紫荊文化廣場是促進香港與內地文藝交融的文化綜合體,此前陸續舉辦“大美同行——京港藝術家邀請展”、“京港悅讀·文潤亦城”閱讀推廣活動等,包括中國美術家協會主席范迪安、香港美協主席林天行、國家級非遺傳承人朱炳仁等百逾位藝術家參展,并邀請金耀基、霍啟剛、閻崇年、劉曉明等文化名家擔任閱讀推廣人。

活動現場還在“京港書訊直通車”環節預告《港漂記憶拼圖》港版等最新書訊。此次聯通地域的文藝盛會,以科幻文學、書法藝術相互呼應,串聯起從歷史傳統走向未來的探索脈絡,吟光等香港文化青年的積極參與,為兩地的文化交流注入了新的活力。相信在未來,京港兩地的文化交流將會更加緊密,共同譜寫中華文化繁榮發展的新篇章。