原創海派話劇《小花園電話亭》首演 上海最后一家傳呼電話亭故事搬上舞臺

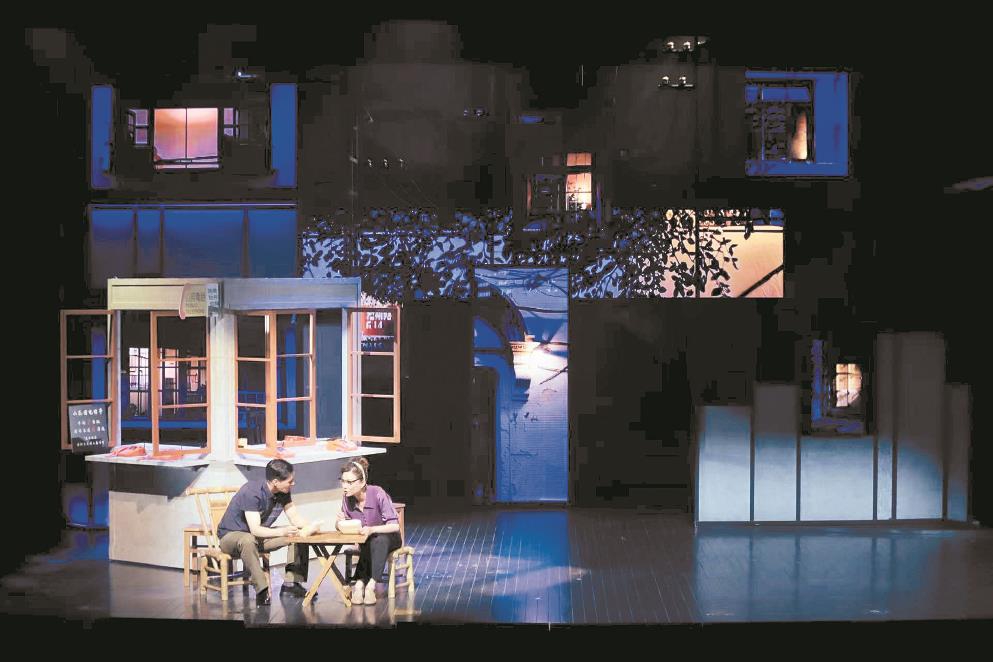

原創海派話劇《小花園電話亭》根據真人真事改編,講述上海最后一家公用傳呼電話亭的故事。 (演出方供圖)

“×號×室,傳呼電話!”你是否聽到過弄堂口的叫電話聲?在城市的記憶脈絡中,公用傳呼電話亭曾是人們與外界溝通的重要紐帶。隨著城市的發展,曾是上海市民生活重要組成部分的電話亭相繼關閉。作為上海第十三屆優秀民營劇團展演劇目,由上海小韋伯劇團有限公司創作演出、根據上海最后一家公用傳呼電話亭事跡改編的原創海派話劇《小花園電話亭》日前在上戲端均劇場首演。

臺上大大小小的電子屏映出上海的梧桐樹影,小花園社區的電話亭從小變大、從舊到新,也見證著傳呼員沈阿姨的夢想愛情和人生變遷。小花園社區是上海黃浦區福州路上的一個臨街小區。小區門口的崗亭里,年近八旬的老人沈阿姨在這里堅守著公用傳呼電話亭已近29年的時間。從1996年至今,從與下崗的鄰居搶奪門面房開電話亭到隨著手機的普及使電話亭失去了實用價值,到最后隨著親人愛人的離去,電話亭成了沈阿姨的心靈寄托。

首演當天,劇中主人公沈阿姨原型沈玉琇來到現場,看到自己的人生故事被搬上舞臺,老人激動不已。據上海小韋伯劇團團長申俊磬介紹,《小花園電話亭》根據真人真事改編,創作源于2022年的一篇報道,主創團隊知道了福州路上有一座不起眼的電話亭和其“主任”沈玉琇。2024年,主創團隊決定要將這個故事深挖下去。編劇之一杜竹敏難忘接觸到這個題材時涌上心頭的懷舊感,“傳呼電話亭一定程度上反映著上世紀八九十年代上海人的生活狀態,無論時代如何改變,上海人自立、善良、邊界感等一些精神底色始終沒有變”。

“燈火喚醒了記憶,城市里涌動的暖意。”由彭程作曲、董詩云演繹的主題曲唱出了這座“歲月長亭”的深情。小人物、正能量、大格局,申俊磬這樣形容作品的靈魂,“得知這個故事后,我的創作沖動立刻被激發了出來。我們發現最后一座電話亭里有人、有情、有故事,也有戲。”《小花園電話亭》笑中帶淚、淚中帶笑。演出過程中,觀眾席里不時會響起會心的笑聲。無論是沈阿姨和丈夫充滿愛意的一舉一動,還是保安“洋蔥頭”的幽默個性都讓人印象深刻。“我們希望用詼諧的戲劇矛盾和沖突凸顯角色的個性,讓觀眾記住人物、因人而感動。”申俊磬說。

“舞臺框架以上海弄堂為原型,動態影像構建了上海1996年至2024年的時代跨越,再現近30載的社會肌理與文化記憶。”《小花園電話亭》視覺總監、上海戲劇學院藝術科技與管理學院副院長沈倩介紹。無論是雅致的舞美、親切的上海話臺詞,還是上海評彈團團長高博文的評彈串聯,都讓《小花園電話亭》有了濃郁的海派風格。“很驕傲將這個屬于上海、上海人的故事搬上舞臺,在這座城市里,每個平凡的人都有實現自己價值的可能,每一份付出都會被尊重,每一份情感都能被珍惜。”申俊磬表示。