世界文學的多元敘事:非洲、拉美與加勒比文學的獨特視角

相比以歐美文學為主的西方文學,非洲、拉丁美洲和加勒比海地區的文學往往更具有“世界化”力量,即創造世界的能力。因為它們最能洞察全球化造成的不平等狀況及其對該地區人們生活帶來的破壞性后果。

拒絕“捐贈”

納魯丁·法拉赫是講述非洲大陸故事的索馬里小說家,他的小說充滿后殖民批判精神,主張通過復興非洲傳統文化和習俗來避免文化種族滅絕。

法拉赫的小說《禮物》(1992)從一位非洲本土女性視角,探討西方國家是如何通過“捐贈”手段使索馬里變成一個長期依賴于國際援助的國家。女主人公杜妮婭是一名護士,獨立撫養兩個孩子。其丈夫生前對她時常施暴的行為令她對男性充滿警惕。男主人公博薩是一名受過西方教育的索馬里人,跟隨國際援助項目回到家鄉,并對杜妮婭展開追求,試圖幫助她的家庭。女兒瑪塔不滿于母親的新戀情,認為博薩的慷慨贈予實質上是一種非平等關系的施舍。內戰加劇,博薩提出帶杜妮婭和孩子們離開索馬里,但最終被杜妮婭拒絕。她選擇仍然留在索馬里,依靠自己的力量生活。杜妮婭在“接受他人援助”和“保持獨立尊嚴”之間作出的個人選擇,象征著索馬里的集體選擇。

作者通過在關于干旱、饑荒和當地政府爭取外援的新聞中插入虛構性的報道,對1990年前后遭受饑荒的索馬里提供了一張批判性的認知地圖,以此揭露來自發達國家的援助對索馬里產生的負面影響。《禮物》的核心主題是,一個民族要獨立自主,長期接受外援只會導致自我喪失和捐贈行為的異化。

杜妮婭決心打破長久以來支配著她生活的依賴關系,源于她哺乳了一個陌生的棄嬰。當她發現棄嬰時,自愿的哺乳行為不僅象征著前殖民時期非洲社會固有的互助傳統,更體現了對最原始的人際信任的重建。法拉赫以此強調,非洲本土文化具有自我修復的潛力。因為,出于母性本能的善舉,作為一種明確的主動給予,逆轉了“非洲永遠需要援助”的單向敘事。

法拉赫從杜妮婭的視角,表現了索馬里人民沒有被動地接受援助,而是在危機中保持自身的尊嚴,力圖破除西方媒體鏡頭下對非洲的刻板敘事。在這一過程中,杜妮婭完成了從“被表述客體”到“敘事主體”的轉變,法拉赫也通過集體記憶和講故事的方式記錄了一個幸存并自我改變的世界。

一個知識分子的精神流浪

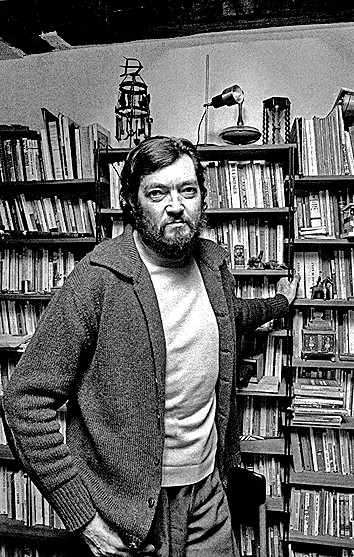

自從拉丁美洲“爆炸文學”于二十世紀六七十年代異軍突起之后,在提及拉丁美洲現當代文學時,人們通常會想到哥倫比亞文學家馬爾克斯和阿根廷文學家博爾赫斯。其實,還有一位阿根廷作家不容忽視,他就是被譽為拉丁美洲“文學爆炸”四主將之一的胡里奧·科塔薩爾。

科塔薩爾

科塔薩爾的長篇小說《跳房子》(1963)通過講述主人公奧利維拉在家鄉布宜諾斯艾利斯與巴黎之間的游蕩生活,反映了二十世紀五十年代阿根廷知識分子為躲避庇隆政府的暴力迫害而流亡到法國的真實歷史。小說的前半部分題為“在那邊”,描寫了奧利維拉在巴黎的流散經歷,他在這里遇到了一位烏拉圭女性瑪伽,并與幾個來自不同國家的被邊緣化的知識分子組建了名為“蛇社”的沙龍。但瑪伽的意外消失導致“蛇社”解散,奧利維拉也心灰意冷地回到故鄉。由此,展開了后半部分“在這邊”的故事。奧利維拉返回阿根廷后,在馬戲團和精神病院的工作經歷,讓他時常在現實與瘋狂的邊界掙扎。他與舊友特拉維勒及其妻子塔利坦也形成了微妙的三角關系。

可是,小說至此并未完全結束,還有名為“在別處”的第三部分,這一部分被作者稱為“可以放棄閱讀”的章節。按照前兩部分的章節順序來閱讀小說,故事到第二部分末尾之處已然完結,因為第三部分的內容全是對前兩部分情節的零碎式補充。科塔薩爾在小說開頭列出一份章節次序導讀表,將第三部分的各小節穿插到前兩部分的章節之間,為讀者提供了另一種“跳躍式閱讀”的可能。這種雙重閱讀路徑將文本主權分配給讀者,指引讀者也參與到文學創作的過程之中,作者及其寫作是第一創作,讀者及其閱讀則是第二創作。科塔薩爾通過革新性的敘事方法,闡明了世界文學應該是集體創作的開放系統,挑戰了西方經典文學傳統結構上的連貫性和封閉性。

作為科塔薩爾筆下全球化主體的人物原型,奧利維拉看似享有的“世界公民”身份,使得他既質疑歐洲的虛偽理性,又批判拉丁美洲的文化自卑。他在巴黎的漂泊經歷和精神上的無所歸屬代表了那個時期跨國知識分子的普遍境遇。此外,瑪伽作為烏拉圭移民,雖出身于社會底層,沒有受過多少教育,卻有著驚人的直覺和領悟力,總能一語道破奧利維拉苦思而不得其解的真諦。她以其獨特鮮活的生命體驗對抗理性,構成對西方邏各斯中心主義的挑戰,展現出拉丁美洲文化特有的思想活力。小說的寫作語言在英語、法語的基礎上混合了大量的西班牙語甚至阿根廷本土俚語,最鮮明的表現就是,奧利維拉在巴黎時用法語思考,回到阿根廷后用西班牙語回憶。這樣的多語流動狀態,模擬了知識分子移民在文化夾縫中產生的認知分裂。

這部小說的力量在于,它開展了一種能夠讓地方性經驗參與全球對話的文學實踐。當奧利維拉在巴黎街頭找尋心中的“精神天堂”入口之時,他實際上也在繪制著一張超越國界的認知地圖。不同于馬爾克斯、伊莎貝爾·阿連德等其他拉美作家聚焦于本國的政治、社會狀況和風土人情,科塔薩爾通過描繪個體知識分子在形而上的求索揭示現代文化人的精神追求和流浪。

從描述個人成長史到書寫民族精神

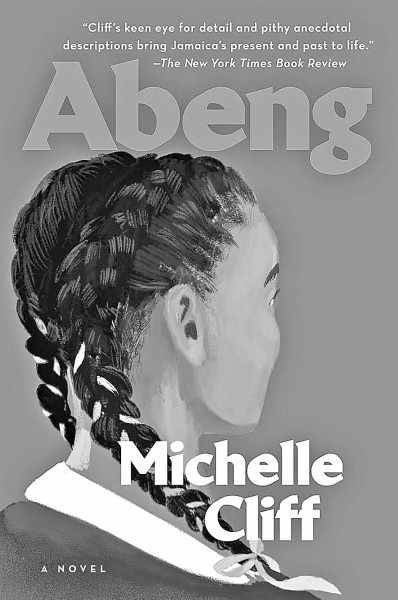

除了非洲文學和拉丁美洲文學,加勒比海地區文學在世界文學框架中也應獲得一席之地。牙買加裔美國作家米歇爾·克里夫的創作向我們揭示了二十世紀中葉牙買加所經歷的苦難和面臨的社會問題。

《田螺》書封

克萊爾·薩維奇是作者為描寫牙買加殖民地而塑造的一個重要角色,她貫穿于克里夫的《田螺》(1984)和《沒有通往天堂的電話》(1987)兩部小說中,它們共同構成了克萊爾從年少到成人的完整故事。她是一個混血女孩,父親是英國貴族的后裔,來到牙買加成為一名種植園主,母親來自一個貧窮的混血家庭。上學期間,她從父親那里學習歐洲知識,又從母親那邊了解牙買加本土文化。同時,她目睹了父親和他的白人朋友如何殘忍地對待黑人仆人和其他黑人。這樣的雙重文化體驗使克萊爾困于兩個群體之間,她既不被白人完全接納,又被黑人群體疏離。之后,她隨父母移民紐約,看到種族隔離和偏見的種種跡象,明白這里沒有留給像她這類“中間人”的空間。待到成年,她搬到英國并在倫敦大學深造,其間時常回到牙買加,了解到家鄉正在經歷的諸多困難。她后來受到牙買加革命團體的感召,投身革命事業。

克萊爾的成長大致經歷了五個階段:從《田螺》中童年時期的無意識內化階段、青春期的認知撕裂階段、轉折期的暴力頓悟階段,到《沒有通往天堂的電話》中跨國流散生活導致的自我異化階段和回歸牙買加后的政治覺醒階段。處于青少年時期的克萊爾,既崇拜自己的白人先輩,又親近黑種人的民間文化,因此她一直面臨身份的困境。克萊爾的一半特權氏族出身使她難以察覺那些隱形的權力邊界如何悄然塑造著她的生活;隨著在家族檔案中對自己混雜身世的意外發現,她對白人祖父的殖民暴力和黑人祖母的屈服產生了雙重憎惡;在遭受了被規訓而養成的中產階級慣性與對非洲文化記憶長期壓抑之間的拉扯后,成年克萊爾對自己混血身份的認知開始由矛盾性內化轉向革命性重構。

《田螺》以少年時期的克萊爾視角,展現了牙買加及其牙買加人所經歷的身份危機,即殖民歷史遺留與民族獨立運動之間的文化撕裂。《沒有通往天堂的電話》以成年時期的克萊爾視角,延續《田螺》中的非線性敘事方式,展現了被殖民者無論在殖民地還是宗主國都無處所歸的困苦和掙扎。從《田螺》通過單一敘述展現殖民創傷到《沒有通往天堂的電話》通過多聲部敘事呈現反抗,克里夫實現了從描述個人成長史到書寫民族精神的升華。

在全球化語境下,非洲、拉丁美洲和加勒比海地區的文學展現出獨特的“世界化”力量。它們既根植于自身豐富多元的文化傳統,又具備超越地域限制的全球視閾,既講述本土經驗和故事,又探討人類共同面臨的議題。

作為世界文學的重要組成部分,這些地區的文學不僅同樣具有深厚的文化內涵和藝術價值,而且在全球敘事中貢獻了不可替代的視角。它們本身就具備的優秀文學品質和全球影響力,證明了文學的價值不應由地域和權力結構決定,而應取決于它的藝術成就和思想深度。在世界文學版圖中,非洲、拉丁美洲和加勒比海等地區的文學,與歐美文學同樣重要,它們共同構成了人類文明的多元表述。

(作者:侯潔,系清華大學人文學院在站博士后)