《百鳥衣》:七十年的詩意飛翔

韋其麟

1955年,韋其麟在《長江文藝》6月號發表根據民間故事再創作的敘事長詩《百鳥衣》。70年來,這部作品吸引著一代代讀者反復閱讀,產生了廣泛的影響。5月10日,“《百鳥衣》發表70周年暨韋其麟作品研討會”在廣西南寧舉行。《百鳥衣》背后的故事、《百鳥衣》的經典化及其啟示等問題,再次引起人們的關注。

當年,那個小學生聽到的是什么樣的故事

韋其麟1935年出生于廣西橫縣文村。家族里有一位在瓦窯里打磚坯的叔公,他非常善于講故事。讀小學的時候,韋其麟經常和小伙伴們來到瓦窯邊,聽叔公講“古”。有一次,叔公講了一則關于“張亞原”(在后來的記錄中有時也寫為“張亞源”)的故事。10多年后,從這個簡短的故事出發,韋其麟創作出了敘事長詩《百鳥衣》。

每一個閱讀特別是研究《百鳥衣》的人都特別好奇:韋其麟當時聽到的故事是什么樣的,篇幅有多長?它與韋其麟的長詩《百鳥衣》,在文本內部,有何具體的關聯?

我們現在當然無法回到當時的“故事現場”,但韋其麟在其各類文章中為我們提供了一些線索。1984年,韋其麟在《記憶山野里最初的花朵》一文中寫道:“那位叔公不是說‘百鳥衣’,而是說:講一個‘達達叮張亞源賣懿兒(糍粑)’。”1998年,他在漓江出版社出版的《百鳥衣》“前記”中提到:“這部敘事長詩是我根據童年聽過的一個民間故事創作的,后來我看到廣西科學工作委員會和《壯族文學史》編輯室1959年編印的《壯族民間故事資料》第一集中的《張亞源與龍王女》,就是在我家鄉搜集的這個故事的原始記錄稿。”與此同時,韋其麟在其學術著作《壯族民間文學概觀》的附錄中,在提及民間故事“百鳥衣”的時候,也指向了《壯族民間故事資料》第一集。

這本比韋其麟長詩晚了4年出版的故事資料集中,有兩則關于“張亞原”的故事。第一則題為《百鳥衣的故事》,共3651字,故事梗概為:張亞原自幼喪父,與母親靠割草、做油炸食品艱難維生。一日賣貨歸來,一只母雞跟隨亞原回家,養了半年多竟變成美麗姑娘,后成為亞原妻子。姑娘助亞原租大商鋪做大生意,招牌“張亞原逢貨有”引發新科狀元不滿。狀元多次刁難無果,便搶走姑娘獻給皇上。臨別前,姑娘告知亞原,10年后用賣貨得的300兩銀子買100只白鴿,將它們的羽毛做成一件衣服,帶兒子亞德赴京。10年后,亞原父子依言進京舞鳥衣,引得姑娘注意。姑娘借機讓皇帝穿上鳥衣跳舞,隨后命人將其打死,讓亞德登上皇位。第二則題為《張亞源和龍王女》,共1672字。與前一則有很多的區別,張亞原平時不是賣油炸,而是釣魚為生。有一次,他三番五次釣到同一個大螺蚌,于是拿回家養。女主角就是由這大螺蚌變成的,她原來是龍王的第三女。后面,也是被搶去獻給皇帝。但臨別時,她對張亞原的囑托是:“等我走了以后,你造一支弓箭天天到山林里去射鳥,射夠了一百只,就將這一百只鳥的羽毛剪下來,做成一件衣服。”這與前一則的“買白鴿”差異很大。皇帝的死法是一樣的。但故事的結局有別,張亞原和龍王女團聚了,他們討厭京城的生活,就回到村子里,過著幸福日子。

閱讀韋其麟的長詩《百鳥衣》,其中重要的故事元素,有兩處與這兩則民間故事有關:一是姑娘是由雞變成的,民間故事中是由“母雞”變的,韋其麟長詩是由“公雞”變的。詩人在談到他改母雞為公雞的藝術構思時說,一取其形象華美——與女主人公的華美形象一致,二取其打鳴司晨,有一種興旺發達的氣氛。這說明他在創作中受到第一則故事(《百鳥衣的故事》)的影響。這與他的聽過“張亞源賣懿兒”故事的說法吻合。二是百鳥衣是男主角上山打鳥才做成的,不是買白鴿,這說明他還受到了第二則故事(《張亞源和龍王女》)的影響。所以,韋其麟在漓江出版社版《百鳥衣》“前記”中提到第二則故事。當然,民間故事有不同的“異文”,也許當年他叔公所講述的,是由諸多類似元素雜糅而成的另一個版本。

或許,我們還可以參考一下韋其麟在《寫〈百鳥衣〉的一些感受和體會》一文中的自述:(1)關于男主角“成長過程的敘述,原來是很繁雜的:打柴,做小販,幾次受別人欺辱,沒辦法,哭,遇仙人的援助等等”;(2)原故事中的女主角“不是一個純樸的勞動姑娘,而是一個善良的萬能的漂亮的神仙,能要什么就有什么,能‘點土成金’”,所以男主角最后“就變成了一個大富翁”;(3)故事的結尾部分,在民間故事中原是極簡單的,只有男主角穿百鳥衣進衙門去殺土司救出妻子的情節,“這就使人感到粗糙、單薄”。

這些湊起來,就是那個少年當年所聽到的故事。值得注意的是,韋其麟在創作《百鳥衣》時,正在武漢大學讀書,沒有時間進行系統的資料收集。與此同時,各地協會對民間文學的搜集整理,成果直到1959年才系統推出。所以,韋其麟所依據的主要“藍本”,就是其叔公所講述的這個口頭故事。

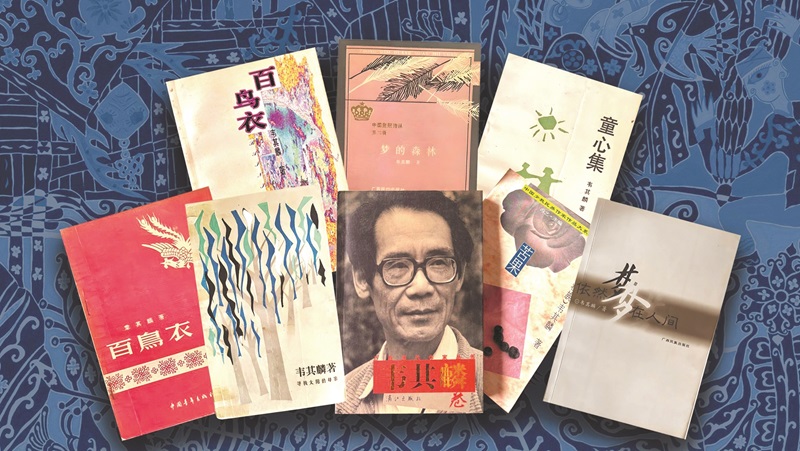

韋其麟部分作品

“整理”和“創作”是兩種性質不同的工作

當我們“還原”了這個原始的故事,再去讀韋其麟的長詩《百鳥衣》,會更加深刻地體會到,這是一次全新的文藝創造。除了前述“雞變成女主角”“打鳥制作百鳥衣”兩處沿用舊故事情節,詩人對故事進程中的每一個節點都進行了自己的創造。具體表現在:男女主人公名字“古卡”和“依娌”是詩人獨立命名的,不是民間原來存在的;古卡的成長史與原故事毫無聯系,都是詩人新寫的;依娌由原故事中無所不能的“仙女”變成樸素的勞動婦女,她面臨的那些刁難(篩清芝麻和綠豆、分黑白芝麻、找“一百個公雞蛋”)也完全是生活化的;古卡和依娌分開后,“花開兩朵,各表一枝”的繁雜敘事,也是原來故事全無的內容;土司(對應原故事中的皇帝)的死法是,古卡趁土司換衣服,用刀將其刺死;故事的最后,古卡和依娌騎著駿馬,一起“飛”向了遠方……

在5月10日的研討會上,與會評論家紛紛談到了韋其麟在創作《百鳥衣》時所體現的創造性。廣西文藝評論家協會主席張燕玲談到,1955年已經接受現代文明、現代教育的武漢大學二年級學生韋其麟,既對自己民族有深刻的了解,飽含著濃厚的民族情感,又從時代和現實出發,融匯歷史與現實,注入新中國現代青年的情感與審美自覺。他有了張揚主體性的人格與尊嚴的最初自覺,比如故事結尾創造性地讓男女主人公雙雙逃離官府,騎馬奔向“不知道什么地方”的遠方,使民間傳說的主題精神從官府“廟堂”指向“江湖”人間,指向對個人幸福和自由的追求,指向“人的文學”。由此,韋其麟也完成了把民間傳說轉化為文人創作的轉變。韋其麟的這種文學想象力和創造力,頗具現代意識。廣西民族大學教授張柱林認為,關于“張亞原”的民間故事中,“做皇帝”“回到家鄉生活”的結局都不大具有現實的合理性。現在詩人讓兩人遠走高飛,既避免了主人公成為新壓迫者的尷尬,也避免了舊勢力的迫害與追殺的可能。這給深困于既定時空與歷史中的人生提供了一種最寶貴的東西,即實現真正的解放或自由的可能。南寧師范大學教授陳祖君談到,韋其麟的《百鳥衣》在上世紀八九十年代曾被人看作民間文學作品,這是不公正的。民間文學與文人創作是兩個完全不同的概念。從文學文化史的角度看,不同歷史時期對于民間文學與文人創作的側重和褒貶,也見證了中國當代文化價值觀的變異,以及這種歷史演變中創作主體的文化史意義。

韋其麟對于《百鳥衣》有著自己清晰的定位。一方面,他多次說過,“《百鳥衣》應該說是群眾的集體創作,我只不過是它的創作集體中的一個而已”。(1955年,《百鳥衣》在《長江文藝》發表時,他這樣說;1978年,詩作由人民文學出版社重版,他還是這樣說;1998年,他又在漓江出版社版的“前記”中重復強調。)另一方面,他也多次強調,“整理和創作并不存在誰高誰低的問題,但這是兩個不同的概念和范疇,兩種性質不同的工作,應該加以區分。民間文學作品和作家創作的作品也不應混同,特別是對民間文學的研究,必須嚴格地科學地區別。”(見漓江出版社版《百鳥衣》“前記”)他還提到:“民間文學作品的記錄整理,必須嚴格忠實于原在民間流傳的樣子,不應加進整理者的主觀因素。整理出來的作品仍然是民間文學。而再創作,就有了相當的自由,有了較大的活動余地,可以融入創作者的主觀因素,不拘泥于原來流傳的樣子了。創作出來的作品不再是民間文學,而是文人文學即作家文學了。當然,創作者也不能海闊天空、為所欲為地把民間故事傳說弄得面目全非。如果是這樣,就不是根據民間故事傳說的再創作了。”(見《一封回信》一文,《欽州灣報》1996年11月13日)

基于這樣的作品定位,他對一些“《百鳥衣》評語”提出了自己的不同看法。比如,“在有的介紹壯族文學的著作中,把長詩《百鳥衣》當作原在民間流傳的作品,如說‘壯族有民間長詩《百鳥衣》’。我認為這不符合實際,長詩《百鳥衣》是根據民間故事創作的,不是原有的世代口頭流傳于壯族民間的長歌。至今也沒有發現壯族民間有以韻文體口頭流傳的‘百鳥衣’故事,這首長詩并非經過整理的民間口頭流傳的作品。”(見《回首拾零——致友人》,《南方文壇》2010年第1期)還有,“一位壯族作家在他的詩作中提到古卡,加以注釋說:‘古卡是壯族古代神話中的一位英勇的神。’這是不應有的粗疏。古卡只是我寫長詩時給主人公起的名字,并不是壯族神話中神的名字。直至現今,在搜集到的所有的壯族神話中,沒有一個角色名為古卡的”。(見漓江出版社版《百鳥衣》“前記”)特別是一些民族詞典,在《百鳥衣》的釋文中說它是壯族神話故事,并按照韋其麟長詩的內容來介紹故事。韋其麟說,“作為一部詞典,如此的解釋,我以為是不夠嚴謹也不夠科學”。

今天,重溫韋老的這些話,我們才能夠更加清晰地給這部作品定位。它的靈感和素材來源于民間故事,但其中又蘊含了詩人的創造性,不同于那些原來在民間就傳唱、后來經過文字化定型的民間長詩。

常讀常新,不斷地經典化

為了參加此次研討會,與會者紛紛重讀了這部經典長詩,獲得了不同的閱讀體驗。可以用以下幾個關鍵詞,概括大家在會上分享的閱讀感受以及引申出的相關理論思索。

一、青春。《文藝報》總編輯劉颋認為,《百鳥衣》“浪漫”“熱烈”“純粹”,“韋老在他20歲左右帶著青春的熱烈、青春的力量寫下了這部作品;他的浪漫是純粹的,他的熱烈也是純粹的”。長詩大量使用了賦比興手法,整個敘事流暢、通透。這背后彰顯的是,詩人富有生活的激情,對生活細節和情感細節有細膩把握,從而才能講述出一個細膩動人的故事。廣西師范大學教授劉鐵群談到,對于大學二年級的韋其麟來說,故鄉與校園都是美好的。回頭望,故鄉饋贈的童話般的人生底色還沒干透;向前看,珞珈山腳下美好的人生畫卷已徐徐展開。因此,他當時寫下的《百鳥衣》充滿青春色彩。詩歌中的兩個重要意象“百鳥衣”和“駿馬”正彰顯了“鮮衣怒馬少年時,不負韶華行且知”的青春激情。

二、融合。中國社會科學院研究員、《民族文學研究》副主編劉大先表示,《百鳥衣》等一批作品的獨特之處在于,它所體現出來的在社會主義文化秩序建立階段中“可感性的再分配”。這是民間文學與文人文學之間分野的彌合,也是既有文學等級結構的打破與重組,更是人民文藝的發明與創造,不同地方、民族、文類、題材與美學于此得以獲得其新的生機、風格與氣象。廣西民族大學教授陳愛中認為,從文本結構來看,《百鳥衣》沿襲了民間故事“成人禮”的象征模式,在保留故事原型特定文化內涵的前提下,更為期待革命主體和自由意識的生成,從而讓詩歌擁有更高的政治理想。這種政治理想促成了韋其麟選擇“公雞”作為詩歌的核心意象,使之在民族文化象征和國家公共象征的雙重維度上煥發光彩。廣西藝術學院教授黎學銳表示,新中國成立后,黨和政府對少數民族文化與文學重新開始進行新一輪的挖掘與建構。國家話語對民間敘事的規整、重構與再造,有利于塑造出新的話語模式、集體記憶與國家認同。《百鳥衣》是這一時期少數民族詩人將自己的創作與時代、國家、民族的命運緊密結合的代表性文本。

三、創造性轉化與創新性發展。廣西藝術學院副校長謝仁敏表示,韋其麟的《百鳥衣》成功地將壯族地區古老的民間傳說進行了再創作再升華,成為對民族優秀傳統文化進行創造性轉化、創新性發展的代表作品之一,對新時代的文學生產依然有值得珍視的示范意義。廣西評協原副主席唐正柱談到,韋其麟的創作實踐啟示我們,民族文學創作既要深深扎根于中華民族文化土壤,又要具備開闊的人類視野;既要傳承文化基因,又要有詩意的當代表達;既要保持藝術個性,又要追求精神高度。南寧師范大學研究員鐘世華表示,韋其麟在創作中持續探索,將民族文化轉化為詩歌創作的動力和資源,尤其注重對民間資源的繼承和轉化,為當代詩歌提供了一系列具有極高辨識度的詩歌文本。《南方文壇》副主編曾攀認為,《百鳥衣》歷經半個多世紀而不衰,既是少數民族民間傳說故事的史詩變體,同時也是抒情傳統的當代發抒。壯族雄偉與智慧的精神底色,為當代文化注入剛柔相濟之力;民族邊地可歌可泣的英雄歌詩及其雄渾美學,更為中國文學百花園獻上瑰異奇株。

《百鳥衣》70年的傳播史正是一部活態的文學經典生成史。七十載光陰流轉,那件綴滿山嵐的百鳥衣仍在南方的晨霧中飄蕩。韋其麟以詩針彩線,將古老的壯族傳說繡成永恒——公雞的啼鳴穿透歲月,古卡的箭矢永遠懸在追尋的路上,依娌的織機仍在月光下唱著不屈的歌謠。一代代讀者在字句間拾取翎毛,有人看見愛情如鳳凰涅槃般熾烈,有人觸摸到青春與自由的光影,更多人在這面多棱鏡中看見民族和時代的靈魂圖譜。時光不斷流轉,它將一如既往地閃耀出自己的獨特光芒。