姜亮夫先生與“敦煌學” 講習班

20世紀80年代初,隨著“科學的春天”到來,大學及研究生招生和教學逐漸走上正規,學位制度的實施,高校和科研機構的人才需求量很大。1982年和1983年,“新三級”大學生畢業后,留在高校和分配到科研機構從事教學和研究的人數較多。當時教學科研單位的年輕人員,主要是出生于50年代和60年代初的工農兵大學生和1982、1983年畢業的“新三級”學人,所受教育不完整。

為了快速提高現有青年教師和科研人員的學術水平,一些高校采取舉辦助教進修班的方式,提高現有青年教師的學術能力。教育部和高校也通過舉辦講習班的方式,著力提高某些課程的講授水平,如教育部組織的“中共黨史”講習班、“辯證唯物主義原理”講習班、“法律常識”講習班。中國人民大學舉辦的“中國革命史”講習班、北京師范大學舉辦的“史學概論”講習班,還有中國現代文學館和中國現代文學研究會聯合舉辦的“現代文學”講習班、中國地理學會舉辦的“人文地理”講習班等。

一、敦煌學講習班舉辦的背景

除了為培養上課師資的講習班外,教育部還根據學術發展和國家的需要,決定和支持舉辦了一些專題或專門的講習班,其中就有委托杭州大學(今浙江大學)姜亮夫教授主持的敦煌學講習班。

教育部決定舉辦敦煌學講習班,是與當時敦煌學的發展,尤其與“敦煌在中國,敦煌學在日本”的傳言有關。實際上,在1979年由中國社會科學院主持的全國歷史學規劃會議上,“西北史地綜合考察組著重討論了西北史地考察的重要意義。代表們說,目前國外研究我西北地區的人很多。‘敦煌學’在國外已成熱門。‘敦煌在中國,研究中心在日本’,這種狀況不能再繼續下去了。” 1981年初,南開大學吳廷璆教授接受《外國史知識》專訪時就有“敦煌在中國,敦煌學在外國”的學術評判。4月8日,日本京都大學藤枝晃教授在南開大學主講敦煌學,主持講座的吳廷璆教授根據當時敦煌學研究的現狀,為了突出藤枝晃和日本,就說“敦煌在中國,敦煌學在日本”。5月26日,藤枝晃在西北師范學院演講時,引用了吳廷璆在《外國史知識》上的話,因藤枝晃是用日語講座,中文翻譯,而且主要是講日本的敦煌學研究概況,所以給人的感覺就是“敦煌在中國,敦煌學在日本”,并誤傳為此話就是藤枝晃所說。這就引起了中國學人的憤慨,并影響到社會各界和政府層面。

1981年8月初,鄧小平在王震、王任重等同志陪同下,視察了莫高窟。在聽取敦煌文物研究所段文杰的匯報后說:“敦煌是件事,還是件大事”。并囑咐王任重負責解決敦煌文物研究所提出的問題。

鄧小平視察敦煌,并將敦煌作為一件大事對待的談話傳到北京后,教育部就開始調研敦煌學研究的現狀。教育部調研后,得知國內敦煌學的研究力量比較薄弱,與敦煌學研究有關的學者比較少,“估計國內有研究的學者,老中青合計約一百多人,其中副教授、副研究員以上約四五十人。”研究隊伍呈倒三角形,即老年學者多、中年學者次之,青年學者少。因此,培養人才就成為最急迫的重要問題了。

在教育部開始調研全國敦煌學研究現狀的前后,中共中央于1981年9月17日發布《關于整理我國古籍的指示》,緊接著,國務院于1981年12月10日發布《關于恢復古籍整理出版規劃小組的通知》,決定恢復古籍整理出版規劃小組,李一氓同志任組長,教育部周林和出版局王子野任副組長。

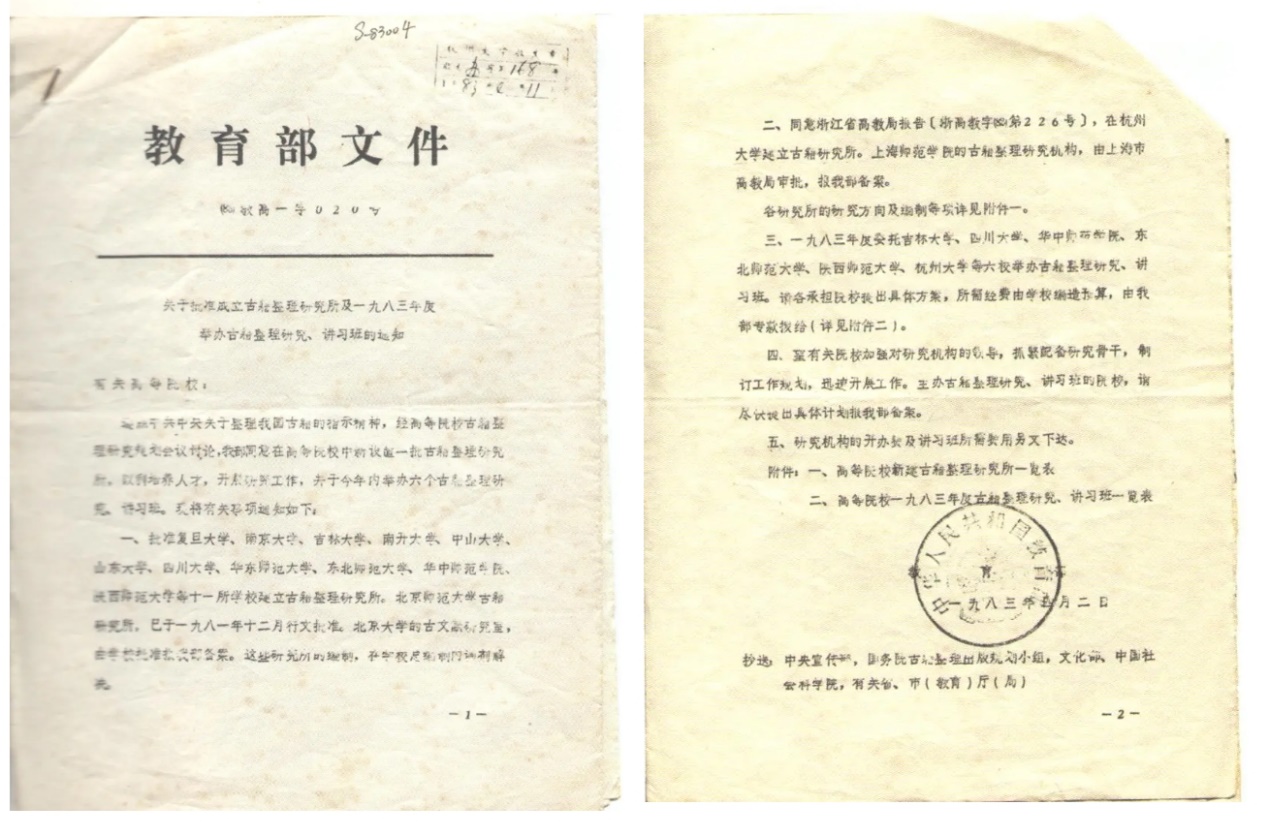

教育部副部長周林擔任國務院古籍整理出版規劃小組副組長后,在教育系統成立了全國高等院校古籍整理研究工作委員會,由周林同志兼任主任;1982年,教育部下發了經國務院核準的《高等院校開展古籍整理研究、培養整理人才的方案》,決定在全國有條件的高校成立若干古籍研究中心和增設古典文獻專業。在這個背景下,杭州大學于1982年9月6日向浙江省高教局提出申請,建立古籍研究所,由姜亮夫先生任所長,編制20人。于是浙江省高教局向教育部遞交報告,希望由教育部批準杭州大學古籍研究所。1983年4月2日,教育部以“(83)教高一字020”號文件,“批準復旦大學、南京大學、吉林大學、南開大學、中山大學、山東大學、四川大學、華東師范大學、東北師范大學、華中師范學院、陜西師范大學等十一所高校建立古籍整理研究所。”由于杭州大學不是教育部直屬院校,所以教育部文件是“同意浙江省高教局報告(浙高教字(82)第226號),在杭州大學建立古籍研究所”。4月18日,杭州大學古籍研究所掛牌成立。

教育部批準杭州大學古籍所、舉辦講習班

根據當時古籍整理人才青黃不接的現實,教育部“委托吉林大學、四川大學、華中師范學院、東北師范大學、陜西師范大學、杭州大學等六校”于1983年舉辦“古籍整理研究、講習班”。具體方案由各承辦高校提出,“所需經費由學校編制預算,由我部專款撥給。”各校舉辦的講習班專業或方向,主要是根據首席專家的專業特長,“重點是請老專家們講授最擅長的專題課”。“參加學習的是高等院校的文科教師和社會科學院系統的研究人員,其中講師和助理研究員以上的占三分之一。”

古籍整理的基礎課程有版本學、目錄學、音韻學、訓詁學、校勘學等。在1981年國務院學位委員會的專業目錄中,沒有單獨的“古籍整理”,只在中文學科有“中國古典文獻學”,在歷史學科有“歷史文獻學”。“中國古典文獻學”再未細化,“歷史文獻學”則包含版本學、目錄學、檔案學、敦煌學、古文字學等。由于敦煌學和古文字學都包含在“歷史文獻學”中,所以就在吉林大學由于省吾教授主持古文字學培訓班,在杭州大學由姜亮夫教授主持敦煌學講習班。

二、為什么由姜亮夫教授主持敦煌學講習班

培養人才的主體在高校,從敦煌學研究的范圍及當時各高校的實際情況看,還不好在哪所高校設置敦煌學的相關本科專業,雖然已經考慮在研究生教育中設置敦煌學的專業。但人才培養是一個長期的過程,碩士研究生的招生名額很少,師資力量有限,無法滿足全國各高校和研究機構對敦煌學人才的急需,短期講習班的舉辦是有效的辦法。正如季羨林在中國敦煌吐魯番學會成立大會的報告中說:“培養人才的途徑是多種多樣的。在大學里設置有關敦煌、吐魯番學的專業,招收這方面的研究生。這是一個途徑。此外還可以舉辦各種類型的、期限不同的講習班,這也是一個的效的辦法。”

教育部決定舉辦敦煌學講習班,為何選定杭州的姜亮夫先生主持,而不是研究人員相對雄厚、研究人員較多的北京或甘肅?

第一、教育部在《關于發展敦煌學的建議》中說,王國維、羅振玉是敦煌學研究的第一代,向達、王重民、陳寅恪、常書鴻和姜亮夫是第二代。此時,向達、王重民和陳寅恪已去世,常書鴻長期在敦煌,此時也卸任了敦煌文物研究所所長,到北京任文化部顧問了。只有姜亮夫先生還奮戰在教學、科研第一線,并擔任杭州大學古籍研究所所長,1984年1月被國務院評定為中國古典文獻學專業的博士生導師。

第二、從20世紀20年代到新中國成立前,我國學者只有劉復、胡適、向達、王重民、于道泉、王慶菽和姜亮夫等少數學者赴英法等國閱讀過敦煌文獻原卷。到1982年時,健在并留在大陸的只有王慶菽和姜亮夫,王慶菽任教于長春的吉林大學中文系,主要從事敦煌俗文學研究。姜亮夫任教于杭州大學,雖然擅長的是敦煌語言文字,但治學全面,在1955年就出版了世界上第一部全面系統講述敦煌學的著作——《敦煌——偉大的文化寶藏》。并有研究敦煌歷史和石窟藝術的《莫高窟年表》。杭州大學還有蔣禮鴻、郭在貽、張金泉等研究敦煌學的學者,是全國高校中敦煌學研究人員較多的重鎮。

第三、姜亮夫一直關注敦煌學的發展,并勇立潮頭。在敦煌學方興未艾的20世紀80年代初,就發表了《敦煌經卷在中國文化學術上的價值》、《敦煌學必須容納的一些古跡文物》。鄧小平視察敦煌后,又寫了《敦煌學規劃私議》,文中說:聽說“某領導去敦煌視察,聽人說起日本謠傳‘敦煌材料在敦煌,敦煌學在日本’,便立即電告北京籌備,使敦煌學有所發展。”在比較詳細地介紹了敦煌文獻的內容外,從10個方面提出了敦煌學研究中需要著力解決的問題。還特別說明:“要規劃某件事并私議一番,就得對這件事有個全面的認識,而不能以個人喜、怒、愛、惡為標準來衡斷一切。譬如我愛好韻書歷史,我便只看見韻書一端,而不承認他人的辛勞、他人的成就,這嘞那嘞批評起人來,這不僅是氣量太小,而且至少也是種笑話;要是嚴格點說,也是種近于毀謗的作風。所以既要避免片面性,更要避免專斷、專橫。”

當中宣部批準由教育部協調組織中國敦煌吐魯番學會后,教育部積極籌備,決定周林顧問代表教育部在開幕式上講話。為此,教育部高教一司于1983年7月初將周林的報告初稿寄給有關學者征求修改意見。姜亮夫先生雖然目疾嚴重,但堅持讀完初稿,并撰寫了《對教育部周林在敦煌學術會上的報告的一些補充意見》,提出了4條寶貴意見,其中之一就是人才培養:“培養人才的問題,似乎也應在大會閉幕時請領導提出來讓大會商量。由部里大力扶持有培養條件的機構、大學,也可以由地方來擔負一部分工作。”

在對周林的報告提出補充意見的同時,姜亮夫還提交了《敦煌學規劃之一》,作為對《敦煌學規劃私議》的補充,提出了建立專門研究機構、修建通往敦煌的鐵路、在莫高窟附近蓋“至少十幢旅游大樓”等設想。并強調說:這個設想如能 實現,“在十年后,‘敦煌學不在中國,而在日本’的恥辱才洗得清。”

可能正是由于姜先生的意見,在學會成立大會和學術討論會期間的8月16日晚上,參加會議的杭州大學、武漢大學、蘭州大學、西北師院、北京師大、廈門大學、復旦大學、上海師院、東北師大、山東大學、中央美院、四川大學、中央民院、西北民院、西藏民院、西南師院、南開大學和有關科研單位的代表專門座談討論了“敦煌、吐魯番學”人才培養問題。其中“杭州大學張金泉同志在會上介紹了姜亮夫、蔣禮鴻先生計劃在今年九月舉辦‘敦煌學講習班’以及課程安排的情況”。在季羨林的大會報告中,也講了舉辦講習班的可行性,并特別說明:“杭州大學等單位已經這樣做了。”

三、“敦煌學”講習班的運作

在杭州大學同意并向浙江省高教局、教育部申請成立古籍研究所的時候,姜亮夫先生就有了舉辦敦煌學講習班的設想。“一九八二年冬,姜老在有關部門的鼓舞下,創議辦班,得到教育部與全國高校古籍整理規劃會議的一致肯定和推舉。”在姜亮夫先生提議舉辦敦煌學講習班時,教育部也正在計劃在有條件的高校舉辦古籍整理研究、講習班,主要就是根據首席專家的專業特長。1983年4月2日,教育部委托杭州大學古籍所舉辦的講習班,就是敦煌學。4月18日杭州大學古籍所成立后,立即將“敦煌學講習班”作為所里的重點工作。1983年5月9日,就以學校的名義發出了“敦煌學講習班”招收簡章:

杭州大學招收敦煌學講習班學員簡章

我校古籍研究所,受教育部委托,開辦敦煌學講習班。茲將招收學員條件及有關事項,規定如下:

一、開辦本班目的:通過學習,使學員對敦煌學內容有比較全面的了解,提高從歷史、語言、校勘等各方面研究敦煌經卷的能力,以期成為繼承老專家的學術成果,發展敦煌學的骨干力量。

二、修業期限:1983-1984學年的第一學期,全程共一學期,修業期滿后,發給結業證明書。

三、招生對象、人數和辦法。

對象:各高等學校于敦煌學有基礎,有志趣的講師以上的中青年專業人員,以及學術研究機構中相應的研究人員。

人數:二十名以內。

辦法:個人申請,填寫報名單,經所在校、(院)教務處(或科研處)審批推薦,再交本人有關專業論文一篇,于六月十五日前寄我校古籍研究所查核。經指導教師認可后,發給報到通知書。學員按規定時間辦理報到手續。

四、收費標準:按教育部有關規定,學員每人收費貳百元。

五、指導教師:姜亮夫教授。

六、開設課程:

1.敦煌經卷綜述。2.敦煌經卷研究。3.敦煌藝術概論。

4.國內外研究成果述評。5.業務實踐。

以上課程,除指導教師講授外,將聘請國內知名學者講授。

杭州大學

一九八三年五月九日

敦煌學講習班招收簡章

招生簡章發出后,古籍所就開始為上課講授作準備,首先是制訂了詳細的教學計劃:

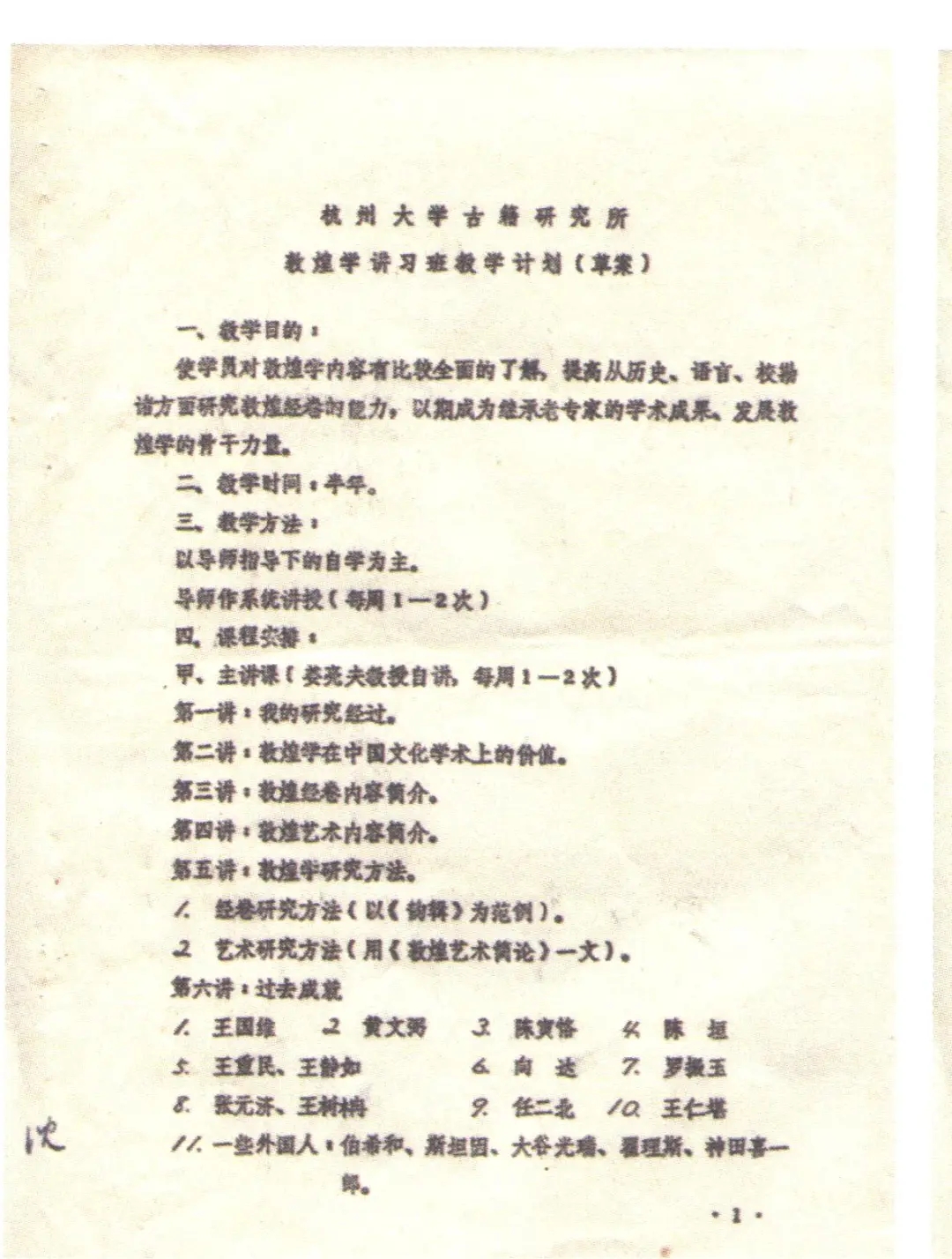

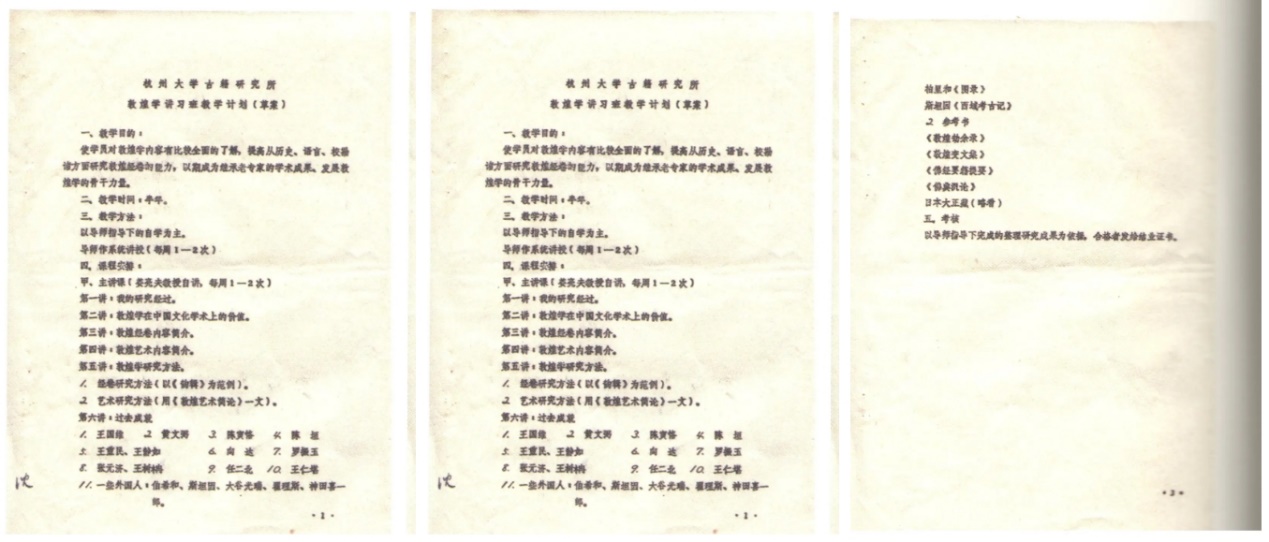

杭州大學古籍研究所

敦煌學講習班教學計劃(草案)

一、教學目的:

使學員對敦煌學內容有比較全面的了解,提高從歷史、語言、校勘諸方面研究敦煌經卷的能力,以期成為繼承老專家的學術成果、發展敦煌學的骨干力量。

二、教學時間:半年。

三、教學方法:

以導師指導下的自學為主。

導師作系統講授(每周1-2次)

四、課程安排:

甲、主講課(姜亮夫教授自講,每周1——2次)

第一講:我的研究經過。

第二講:敦煌學在中國文化學術上的價值。

第三講:敦煌經卷內容簡介。

第四講:敦煌藝術內容簡介。

第五講:敦煌學研究方法。

1.經卷研究方法(以《韻輯》為范例)。

2.藝術研究方法(用《敦煌藝術簡論》一文)。

第六講:過去成就

1.王國維 2.黃文弼 3.陳寅恪 4.陳垣

5.王重民、王靜如 6.向達 7.羅振玉

8.張元濟、王樹柟 9.任二北 10.王仁俊

11、一些外國人:伯希和、斯坦因、大谷光瑞、翟理斯、神田喜一郎。

乙、專題課:

1.變文字義通釋(蔣禮鴻教授)

2.變文用詞變遷通例(同上)

3.敦煌曲子詞與變文概說(張金泉講師)

4.敦煌曲子詞與變文用韻與西北方言考(同上)

5.中國造形藝術發展與敦煌(王伯敏副教授、美院)

6.敦煌藝術的繼承與發展(同上)

7.佛傳圖與經變關系(同上)

8.中國雕塑藝術與敦煌(史巖教授、美院)

9.敦煌藝術與麥積、大同、洛陽、金陵、杭州、大足之關系(同上)

10.敦煌藝術中之建筑(沈康身副教授)

11.敦煌藝術與阿旃達(同上)

12.放映幻燈片(同上)

13.西北史地概述(黃程)

14.佛典汎論(待選)

丙、實習:

1.用磧砂藏整理各經目錄與敦煌經卷總目核對,分別作出索引,復寫三分。

2.整理姜亮夫先生所為高僧三傳,寫成清本。

丁、讀書:

1.必讀書:

《敦煌古籍敘錄》

《敦煌——偉大的文化寶藏》

《唐代長安與西域文明》

王國維、陳寅恪兩先生全部論文,并就此輯為專書

柏里(希)和《圖錄》

斯坦因《西域考古記》

2.參考書

《敦煌劫余錄》

《敦煌變文集》

《佛經要籍提要》

《佛典汎論》

日本大正藏(略看)

五、考核

以導師指導下完成的整理研究成果為依據,合格者發給結業證書。

敦煌學講習班授課計劃

敦煌學講習班授課計劃

在制訂教學計劃的同時,根據姜先生的身體狀況,提前做了預案:由于當時姜亮夫先生已經82歲了,“高度近視,身體衰弱。”1982年在蘭州、敦煌舉行的敦煌文學研究座談會和1983年在蘭州舉行的中國敦煌吐魯番學會成立大會,他都沒有參加,只提交了書面發言。“為了能保證按時上課,先由張金泉為姜老錄音,當姜老身體不好時就放錄音。”

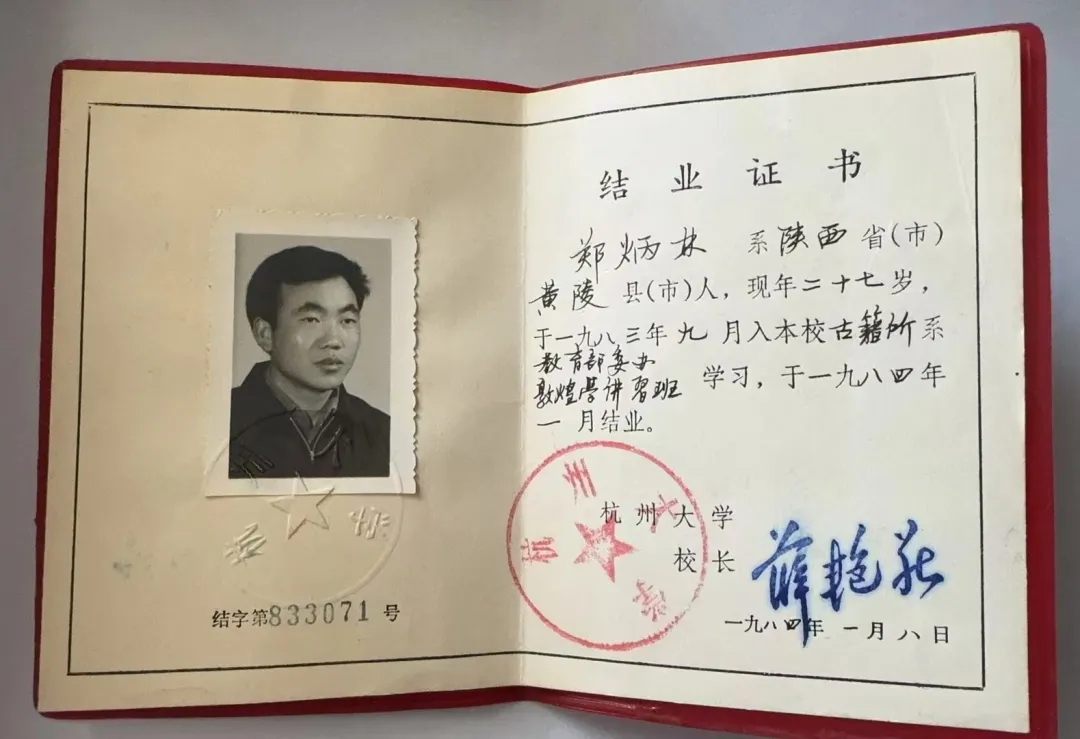

敦煌學講習班開學典禮邀請函

講習班招生名額是不超過20名,實際招收了14名,此外還有旁聽生多名。1983年9月,學員們準時報到,他們“來自新疆、甘肅、吉林、遼寧、四川、湖北、湖南、浙江八個省”。 “其中講師八名,占一半以上。最高年齡五十一歲,最低二十七歲,多數是四十以上的中年,分別來自研究機構和高等學校。他們幾乎都是發表過專業論文的、對敦煌學有志趣的骨干力量”。如蘭州大學鄭炳林、杜斗城、敦煌文物研究所汪泛舟、西北師范學院王永曾、西北民族學院唐景福、孫爾康、新疆師范大學彭琪、甘肅省社會科學院翟建波、浙江師范學院的胡從曾、遼寧師范大學張弘等。

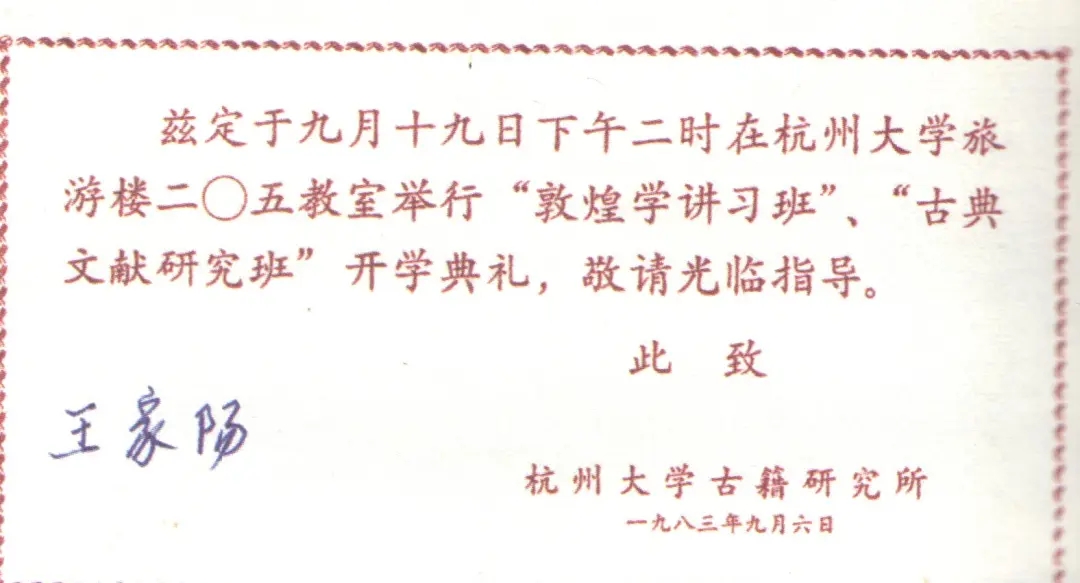

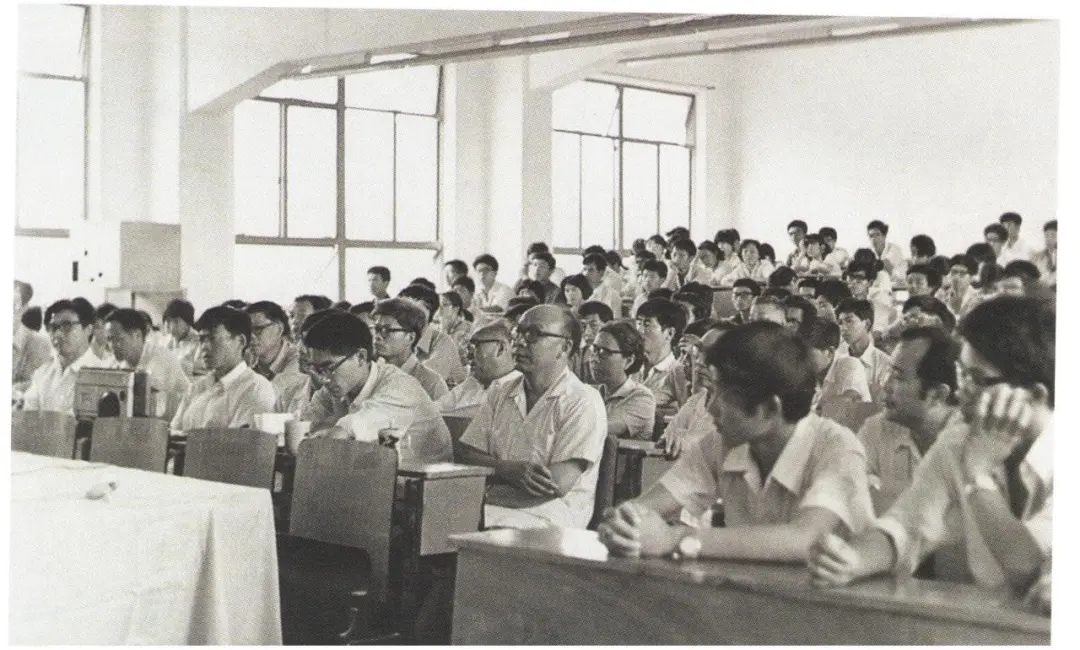

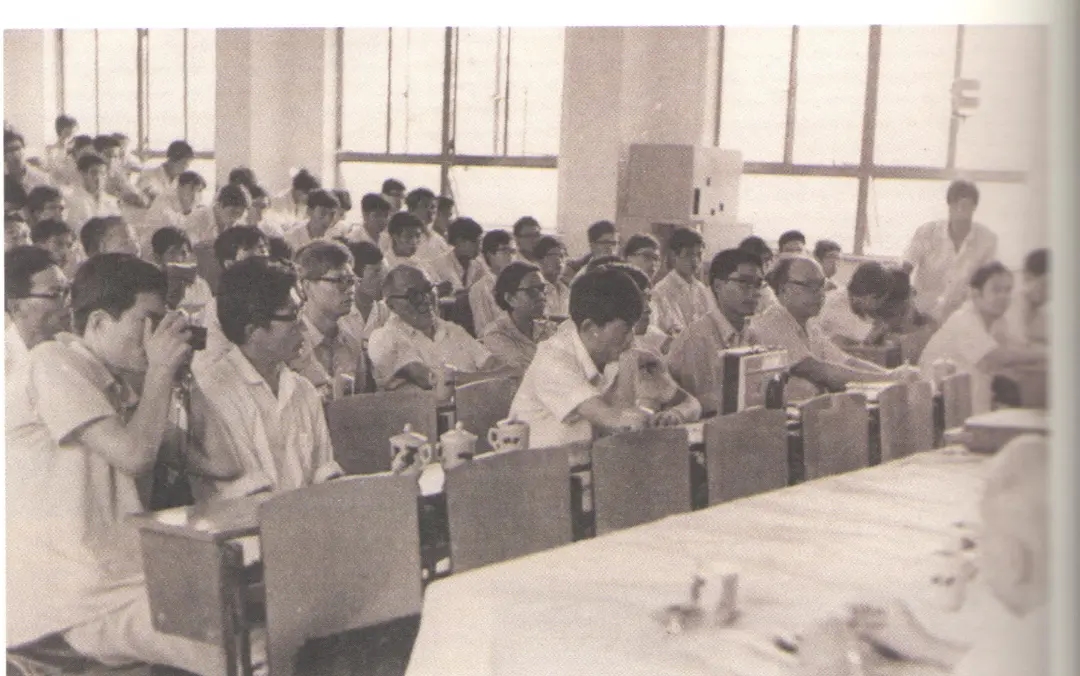

敦煌學講習班開學典禮(19830919)

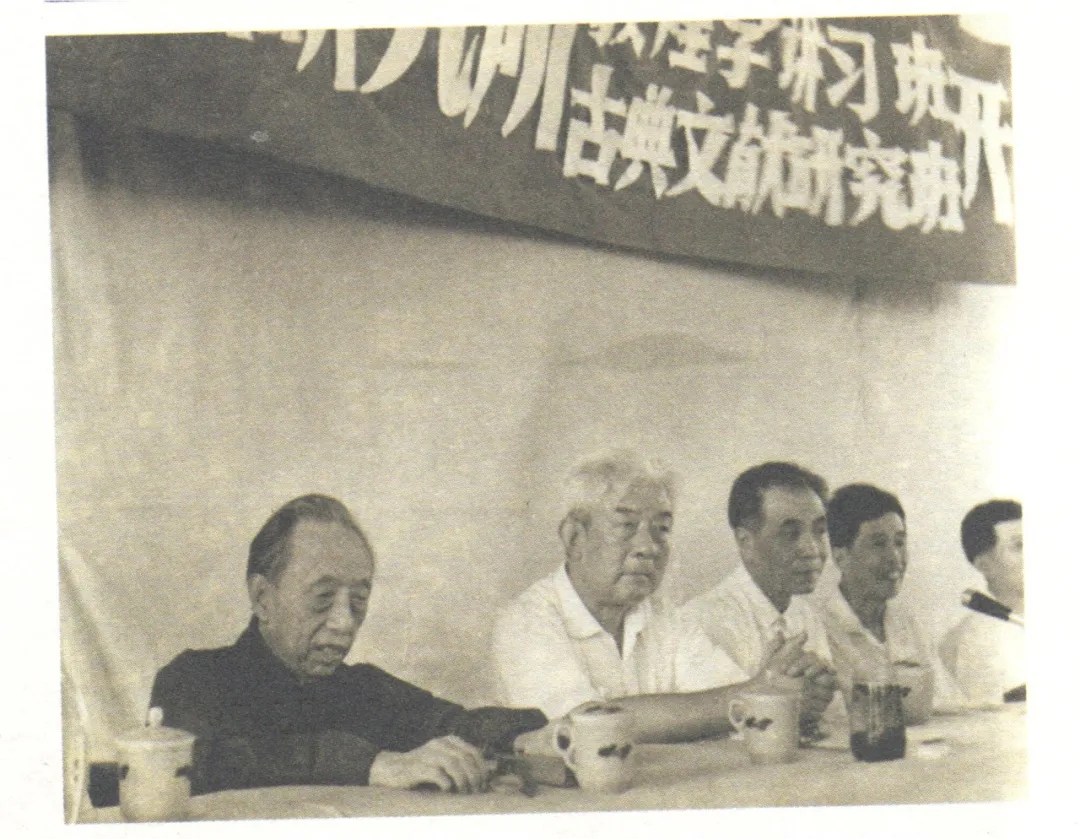

在新學期開學的9月19日下午二時,在杭州大學旅游樓205教室舉行“敦煌學講習班”和“古典文獻研究班”開學典禮,浙江省人大常委會副主任商景才、浙江省政協副主席江希明及杭州大學領導黃逸賓、薛艷莊等參加了開學典禮。商景才、江希明和姜亮夫先生在開學典禮上作了重要講話。

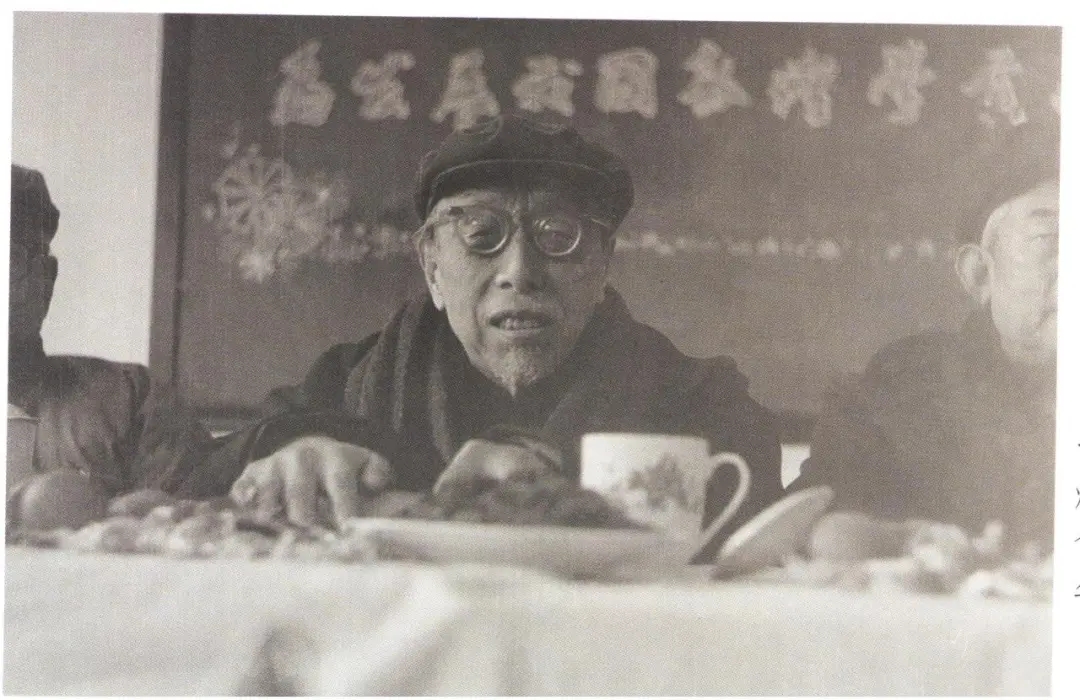

姜亮夫在敦煌學講習班開學典禮上講話

敦煌學講習班的創辦,受到社會各界的普遍關注,“人民日報、光明日報、文匯報、浙江日報、敦煌文學研究通訊等報刊都作了專題報導,浙江電視臺播發了開學典禮實況。新華社為姜亮夫教授發了國際專稿。”

姜亮夫在敦煌學講習班上授課

在這期講習班上,姜亮夫先生不顧年高體弱,系統地給學員們講授了“敦煌學概論”。主要內容有“我與敦煌學”、“敦煌學在中國”、“敦煌學在中國文化史上的價值”、“敦煌遺書簡介(分佛經、道經、 儒經、歷史、地理、語言、科技)”、“敦煌藝術綜述”、“敦煌學研究成果綜述”、“敦煌經卷研究方法簡介”等。

敦煌學講習班

講習班除姜亮夫先生主講“敦煌學概論”外,還有其他的課程,由杭州大學校內外學者分別講授:

1.“敦煌變文字義通釋的研究方法”,杭州大學蔣禮鴻教授講授,共3講。內容主要是闡明蔣禮鴻《敦煌變文字義通釋》的寫作動機、方法和今后設想。認為今后應從解疑、通文、證俗、探源等方面努力。

2.“變文?系”“變文據音校勘十例”,杭州大學張金泉講師講授,共4講。

3.“佛學概論”,安徽師范大學樂壽明副教授講授,共10講。主要介紹我國佛教史各時期的概況,各宗派的代表人物和代表經書,還簡要介紹了印度佛教史。

4.“敦煌壁畫藝術”,浙江美術學院王伯敏副教授講授,共4講,主要是闡明敦煌壁畫在世界美術史上的地位,敦煌壁畫的內容和特點。

5.“敦煌建筑藝術”,杭州大學數學系沈康身副教授講授,共2講。內容主要是比照印度阿旃陀藝術和國內各地石窟,詳述敦煌建筑藝術的特色。

從授課教師和課程可知,敦煌學講習班除姜亮夫主講外,還有敦煌壁畫、建筑藝術和變文、佛教等專題講座。

在杭州授課的同時,講習班學員還赴敦煌考察。在敦煌期間,聘請敦煌文物研究所副所長樊錦詩作了“敦煌洞窟分期介紹”的學術報告,參閱了敦煌文物研究所遺書研究室所藏的部分敦煌遺書,請遺書研究室主任施娉婷介紹了敦煌遺書研究的情況。

敦煌學研究的主要對象是敦煌文獻和石窟藝術,尤其是各地的石窟既有聯系又有區別,所以敦煌講習班也根據學員的來源采用了不同的考察路線和重點。一路由敦煌文物研究所汪泛舟帶領赴敦煌考察,另一路主要是甘肅的學員,則組團到紹興、寧波、天臺山、普陀山、上海、蘇州、無錫考察南方佛教遺跡和寺院。

姜亮夫先生除了給學員授課外,“還多次開設專題講座,親自撰寫講義、選編參考文獻約三十萬字。”并“邀請全體學員座談,詢問學習情況,征求聽課意見。”學員們說:“作為敦煌學的老前輩,姜老的確造詣高深,這次我們親聆教誨,收獲很大,對敦煌學有了更全面的了解,并為今后的研究工作找到了正確的途徑”。學員們表示:“我們不但要繼承姜老的學術,更要學習姜老的治學精神和可貴的事業心。”講習班結束后,姜亮夫先生說:現在“我如釋重負,我對敦煌研究的期望在這一次講課中得到充分表達,我希望中青年教師努力,為敦煌研究作出貢獻,為中華民族爭光。我相信總有一天敦煌在中國,敦煌學也在中國。”

四、講習班成功的原因和后期規劃

杭州大學的敦煌學講習班,是由教育部主導、支持,姜亮夫先生主持,舉全校之力舉辦的。“敦煌學講習班”的成功舉辦,除了姜亮夫先生有崇高的學術聲望,杭州大學校領導的支持、校內有關部門的積極配合,從而能夠聘請校內外專家授課外,主要還在于教育部的大力支持。“教育部文科科研處對辦學原則曾多次指示,對辦班過程中提出的問題,及時解決”。

當時教育部高教一司文科科研處的處長是章學新同志,他對敦煌學一直很熱情。1981年8月鄧小平視察敦煌后,教育部開始關注敦煌學,10月教育部蔣南翔部長到敦煌視察,陪同者就是章學新處長。教育部擬議加強敦煌學研究時,章學新處長還到蘭州大學、北京大學、北京師范學院、中國社會科學院歷史研究所等單位調研敦煌學。籌備成立中國敦煌吐魯番學會時,主要的辦事機構就是教育部高教一司的文科科研處。1983年召開的中國敦煌吐魯番學會成立大會,章學新處長還作為教育部的代表,被選為大會主席團成員。

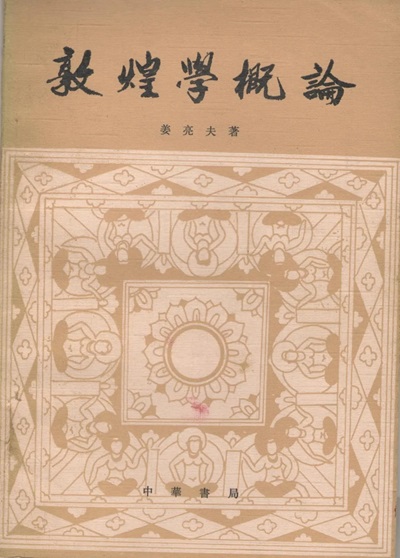

姜亮夫的講稿整理后出版了《敦煌學概論》

正因為章學新處長對敦煌學特別關注,講習班開學不久,他就于9月下旬專門來杭州大學檢查工作,“特意聽了敦煌學講習班的課”。杭州大學古籍所借章學新處長“檢查之東風,提出帶學員去敦煌實地考察的申請。獲準后,在教學告一段落時,由雪克先生率領全體講習班學員赴敦煌考察。”講習班的結業總結說:“原來因本期講習班期限短,沒有安排赴敦煌考察,在教學實踐過程中,我們修證了原來的教學計劃,教育部經研究后,撥了考察經費,給予支持。” “經教育部批準,古籍所還組織學員們到甘肅敦煌莫高窟進行實地考察,參觀了六十個主要洞窟和五個特級洞窟(這五個洞窟一般是不對外開放的),參閱了敦煌文物研究所遺書研究室所藏的部分敦煌遺書”。

姜亮夫在敦煌學講習班結業茶話會上講話(19840106)

第一次敦煌學講習班結束后,杭州大學古籍所曾考慮舉辦第二期講習班,并擬議了計劃:第二期敦煌學講習班“以一年為宜。根據本期經驗,赴敦煌考察是必要的,時間需一個月。”由于第一期講習班的學員包含語言、文學、歷史、考古、宗教等專業,不利于深入鉆研。“根據杭大古籍所的情況,考慮第二期以語言、校勘作為重點。”第二期的辦班計劃未能執行,一方面可能是太過專門,另方面從1984年開始,各高校對工農兵學員進行了分流,或進修培訓,或轉入行政崗位;許多高校采取在職或委培的方式,鼓勵留校的青年教師攻讀研究生。在這樣的背景下,擬議中的第二期敦煌學講習班未能舉辦。

“以一年為宜”的第二期講習班計劃未能落實后,杭州大學古籍所還計劃于1984年11月舉辦一個月的敦煌學講習班。擬招收“高校或研究機構有志于敦煌學研究的中青年專業人員”。仍然由姜亮夫先生主講,擬講座的課程有“敦煌經卷綜述”、“敦煌經卷研究”、“敦煌遺書的語言研究和校勘”、“國內外研究成果評述”等。但由于形勢的變化,仍然未能舉辦。

講習班學員鄭炳林的結業證書

任何事物都有一定的時代背景,都是一定歷史時代中的產物,“敦煌學講習班”也不例外。由于有“敦煌在中國,敦煌學在日本”的傳言,國家開始加強敦煌學研究,而青年學者由于缺少敦煌學的基礎知識,為盡快提高他們的專業水平而舉辦講習班。到1984年,國家已經審批通過了兩批博士、碩士學位授權點,研究生招生數量逐漸增多,培養也更趨規范。在職稱評審等方面,更加注重學歷和學位,從而使既沒有學歷,又沒有學位的各種助教進修班和講習班逐漸退出了歷史舞臺。

敦煌學講習班畢業合影

(轉載自“浙江大學中亞與絲路文明研究中心”微信公眾號)