范成大:田園牧歌的變奏

《四時田園雜興》是南宋文學家范成大的組詩,共計60首,其中多首被選入小學語文教材。錢鐘書曾評價道:“他(范成大)晚年所作的《四時田園雜興》,不但是他的最傳誦、最有影響的詩篇,也算得中國古代田園詩的集大成。”那么,這組詩的評價為何那么高?范成大都寫了哪些內容呢?

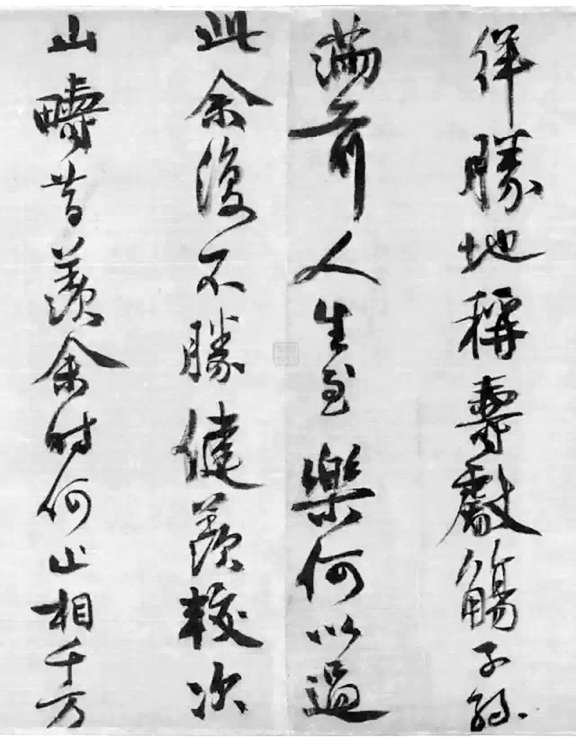

范成大書《西塞漁社圖卷跋》(局部)

田園詩集大成者

《四時田園雜興》寫于淳熙十三年(1186),這一年范成大62歲。自58歲起,范成大便退居自己在蘇州太湖湖畔營造的石湖居所,過起半隱退的生活。至63歲時,朝廷任命再起,范成大以病請辭,后來短暫赴任后再次請辭,結束了自己的官宦生涯,最終于紹熙四年(1193)去世,享年68歲。

可以看出,《四時田園雜興》是范成大基本告別官僚生涯、晚年閑居寫作的作品。如此時間點決定了這組詩的一些特征:其一,范成大的心態較為平和,沒有官場浮沉在心境上的折射,屬于退隱閑居的生活節奏,日常生活篇章很多。其二,范成大終生愛惜民力、關注農業,為官以來,長期寫作普通百姓的勞動與生活,對朝廷政策不合理處多有改革和批判,這組詩延續了他關心農民的初衷,從農民的日常生活、勞作、賦稅多個方面進行描摹。其三,整組詩分為春、晚春、夏、秋、冬五個階段,每個階段均12首,具有非常鮮明的四季之感。

《四時田園雜興》的60首詩大致可分為三類:第一類是農業生產,主要包括農民的耕田、絲織、賦稅;第二類是民俗生活,包括農民的日常生活和節慶場景;第三類是自然風景,包括自然風光和出游經歷。以篇目比例看,這三類詩歌分別占比31.7%、18.3%、50%。

若按季節來看,《四時田園雜興》又會呈現出不同的樣貌,能夠明顯看到季節差異。春季的風景描摹、民俗活動居多,尤其是范成大將“晚春”時令單獨作為一組,其中大部分是風景寫作。夏季農業生產占據主流,符合南宋百姓的農業生產節奏,夏天的勞作和賦稅均是篇幅最多的。秋季農業生產依然重要,風景寫作也多有和物產相關的詩篇。冬季則完全是出游描寫占據主流,農業和民俗偶有提及,體現了農閑時節的狀態。所以,范成大這組田園詩基本是以耕作農業的真實節奏展開——春天半游半耕,夏、秋農忙,耕織交替,冬季農閑,多有生活。

錢鐘書在《宋詩選注》評價其為“田園詩的集大成”,主要針對的是中國古代田園詩的書寫傳統。從陶淵明到王維,“田園牧歌”是最為常見的書寫模式,寄托作者歸隱的清幽之心,往往作為事功的反面而出現。田園詩的另一種書寫模式是現實主義的,主要表現普通人的勞作與生活,唐、宋以來,如柳宗元、元稹、梅堯臣等多有創作。錢鐘書認為:

(范成大)使脫離現實的田園詩有了泥土和血汗的氣息,根據他的親切的觀感,把一年四季的農村勞動和生活鮮明地刻劃出一個比較完全的面貌。田園詩又獲得了生命,擴大了境地,范成大就可以跟陶潛相提并稱,甚至比他后來居上。

范成大讓田園詩真正有“泥土和血汗的氣息”,在中國千百年來的詩歌書寫中,并非常事、易事。這需要詩人關懷農民的生活,也需要深入觀察農業生產。

春耕有種夏有糧

第一,范成大始終對于糧食生產場景、生產規律、生產問題,有著豐富多樣的寫作。在《四時田園雜興》中,他延續了這種寫作方式,注重表現農民的生產過程,并且集中于夏季。通過以下三首詩,我們基本能復原稻谷耕種的重要場景,分別是翻土、插秧、灌溉和收獲,其中充滿一種活力:

五月江吳麥秀寒,移秧披絮尚衣單。

稻根科斗行如塊,田水今年一尺寬。(26)

下田戽水出江流,高壟翻江逆上溝。

地勢不齊人力盡,丁男長在踏車頭。(30)

新筑場泥鏡面平,家家打稻趁霜晴。

笑歌聲里輕雷動,一夜連枷響到明。(44)

第二,范成大還關心絲織產業,耕與織本就是小農經濟的兩個支柱,太湖地區又是紡織最為發達的地區,因此,范成大對養蠶繅絲頗為留意。從蠶到綢,加工可以分為三步程序:養蠶、繅絲、紡織。范成大主要刻畫了前兩個部分。

農民首先要采集足夠的桑葉喂養蠶,保障一定的孵化數量。隨后蠶吐絲,再把蠶絲進行剝離和處理。繅絲的工序大致分為三步,先是熱水浸泡蠶蛹軟化,便于抽絲,再用竹簽撥動水面找到絲頭,去除雜絲,最后用木機牽引多根繭絲合并為生絲,烘干備用。

《四時田園雜興》中描述了人們生產生絲的過程,筆調輕快:

三旬蠶忌閉門中,鄰曲都無步往蹤。

猶是曉晴風露下,采桑時節暫相逢。(18)

百沸繰湯雪涌波,繰車嘈囋雨鳴蓑。

桑姑盆手交相賀,綿繭無多絲繭多。(28)

橘蠹如蠶入化機,枝間垂繭似蓑衣。

忽然蛻作多花蝶,翅粉才乾便學飛。(39)

通過耕、織兩方面的列舉,我們可以看出,農民們的勞作充滿斗志,有著生龍活虎的干勁,雖然都在忙碌,但都沉浸于充實的勞動中。不僅作物生機勃勃,人也隨之活力無窮。這正是這組詩的特殊之處——我們可以看到鮮明的生產節奏、充滿希望的耕作,具備無憂無慮的輕快感。這無疑是一種田園牧歌式的美好。

不過,農民的生活并非全是輕松和活力,范成大將賦稅的壓力集中書寫于另一類詩中。

乞取利市多分擔

南宋的稅收分為夏、秋兩稅,為更大程度充盈財政收入,南宋朝廷推行貨幣化政策,也就是將實物折價進行繳納。比如上文提到的生絲,并非直接在市場交易,而是必須賣給官方機構。問題是定價權在官方,于是官府經常用強制定價,收購農民辛苦而得的生絲。再比如糧食,名義上稅率是20%-30%,但政府會要求農民將糧食交納至指定地點,路上的損耗、時間的成本、商稅的盤剝,一概不管,讓農民自行承擔。所以看上去稅率有限,但其實農民真正付出的成本極高。

南宋以苛捐雜稅而著稱。朱熹曾批評道:“古者刻剝之法,本朝皆備。”強調稅種繁多,搜刮日甚。范成大很早就注意到稅收負擔對百姓生活的破壞。

在《四時田園雜興》中,范成大予以諷刺和批判,這些詩集中于夏、秋兩季,剛好也對應賦稅征收的季節。相比于他早期《催租行》等詩看不到希望的晦暗未來,《四時田園雜興》中提到的稅負,勉強可繳,但百姓非常辛苦,遠沒有上文那種勞作的快樂。賦稅讓農民的勞動,變為了壓榨和盤剝的對象——只有不斷勞作,才能滿足賦稅的要求,好像是一個永遠堵不住或者只能勉強補上的“大窟窿”。比較典型如:

小婦連宵上絹機,大耆催稅急于飛。

今年幸甚蠶桑熟,留得黃絲織夏衣。(29)

垂成穡事苦艱難,忌雨嫌風更怯寒。

箋訴天公休掠剩,半償私債半輸官。(41)

范成大作為長期擔任地方官的文學家,能夠關懷普通人的命運,并于筆端不遺余力地書寫他們的窘境,體現出知識分子博愛的胸懷。也因此,《四時田園雜興》不僅僅是文人閑情雅趣的生活,更是普羅大眾為生存而辛勤勞動的贊美詩與憐惜詞。

感自然多有饋贈

除賦稅帶來的負擔,范成大還用不多的篇幅,表現了農民的生活,尤其是春季較多。范成大在《四時田園雜興》也寫到鄉村人消閑場景:

雨后山家起較遲,天窗曉色半熹微。

老翁欹枕聽鶯囀,童子開門放燕飛。(22)

烏鳥投林過客稀,前山煙暝到柴扉。

小童一棹舟如葉,獨自編闌鴨陣歸。(24)

這類詩引出了這組詩另一個重要特征——人與土地不是只有工作關聯,而是在景物描寫中蘊含著人與自然的關系,這種關系接近于“山川萬物為我所用”,人是耕耘者,也是享用者,田園土地經過人的努力,成為建構美好生活的取用對象。

人們會選擇好的物產供己所用,如春日脆嫩的野菜、秋日美味的鲙魚:

紫青莼菜卷荷香,玉雪芹芽拔薤長。

自擷溪毛充晚供,短篷風雨宿橫塘。(13)

細搗棖齏買鲙魚,西風吹上四腮鱸。

雪松酥膩千絲縷,除卻松江到處無。(47)

相比于農民有意識地耕作,這類取用自然資源的詩句,更讓人感受到人與自然的和諧,各個季節吉光片羽的鄉村美好,充滿著生機,涌動著希望,如果土地只能由人來耕耘,未免太過單調,大地上一切呼吸的萬物,都可以是耳得之而為聲,目遇之而成色的自然“寶藏”。人的生活,不僅是汲取物質的“生”,也是體驗美好的“活”。

范成大把感受自然、體驗美好的視角,帶入到風景寫作中,由此構成了整組詩中一些最經典的篇章。普遍而言,唐、宋寫景詩都是以個人視角描繪景物,亦即“物皆著我之色彩”。

這組詩中比較出色的篇目,能夠再現自然界的生命力,體現事物自身的勃勃生機,從而也符合儒家所謂的“生生之德”。比如:

海雨江風浪作堆,時新魚菜逐春回。

荻芽抽筍河鲀上,楝子開花石首來。(23)

梅子金黃杏子肥,麥花雪白菜花稀。

日長籬落無人過,惟有蜻蜓蛺蝶飛。(25)

杞菊垂珠滴露紅,兩蛩相應語莎叢。

蟲絲罥盡黃葵葉,寂歷高花側晚風。(37)

此處三個詩篇完全是無人狀態,因此更能顯現出自然本來的面目。縱然是站在田園詩的角度書寫,范成大也表達出一種純粹的自然之美——正如王維所營造的意境,“澗戶寂無人,紛紛開且落”,自然本不需要人的參與,涌動的季節之變與生命之力,才是一切勞作背后真正的本源。第二十五首歷來為人稱道,原因正在于此,無人關注,無人擾動,自然只是自然。

范成大更多的詩歌是表達閑情雅致、借景抒情,尤其在《四時田園雜興》中也是占比最多者。然而,這類詩歌并不能體現這組詩的好處,它們與范成大其他的詩歌,或者說同樣出色的宋代詩歌比較,并無突出特點和明顯優勢。

綜上,《四時田園雜興》是一組優美生動的田園牧歌,也透露著不同以往的“變奏曲”風格,其妙處正在于三點:其一,由于長期關注農業、關心民生,范成大能夠精準地勾勒出不同農業場景,無論是種田還是繅絲。農民在勞作中的生活充實而美好,洋溢著歡快的氛圍,由此營造出土地上真實勞動的魅力,而不只是悠閑心境的外化意象。其二,范成大關注普通人的生活,在乎賦稅對百姓的負擔,所以百姓日常生活、節慶習俗、繳納賦稅的場景,都被真實描摹出來,成為我們了解宋代人生活的“鏡子”,帶有批判性現實主義傳統。其三,由于長期廣泛游歷、熱愛田園,范成大優秀的寫景詩篇,超越了借景抒情的本體化寫作,更多關注到自然之力、自然之美,呈現出季節變換之下,自然事物自身不可替代的生命力。人的勞作值得尊重,自然的給予值得珍惜。