沈從文交游新考——從佚簡七封談起

2002年北岳文藝出版社推出《沈從文全集》(以下簡稱《全集》),其中《書信》共九卷,與十卷《小說》差可比肩。2020年北岳文藝出版社又在《全集》的基礎上推出了《沈從文全集·補遺卷》(以下簡稱《補遺》),其中《書信》又占一半(兩卷)。至此,就文字數量而言,書信似已超過小說。沈從文生前電子通訊并不發達,書信是其傳遞信息、與人溝通的主要方式,故而可將此作為考察其交游的基本依據。

目前所見沈從文書信大致可以分為三個階段:民國時期、共和國前二十七年以及新時期。這三個階段中,除比重較大的家書始終貫穿以外,從其余書信不難發現,沈從文民國時期的交游對象基本集中在文壇,共和國前二十七年的交游主要在文博界,進入新時期之后,由于被重新發現,形成了“沈從文熱”,又逐漸增多了與文學界的交游。《全集》中所收書信基本能反映沈從文交游的大體情況,而《補遺》所輯書信中新涉及的收信者(不含家人親戚)多達四十五人,包括趙景深、王獻唐、徐芳、董作賓、方成、林鋼、謝承仁、劉敦愿、李曼宜、沈福文、啟芳、羅尗子、楊蔭瀏、錢美華、閻玉敏、唐蘭、張磊、楊伯達、姚雪垠、徐維、李昌鄂、陳漱渝、于善浦、宋道隆、師陀、吳重陽、王根林、遠羕、王帆影、潘耀明、蘇晨、田鶴丹、馬幼垣、沙汀、蘇賡哲、彭秀樞、黎澤重、呂宕、嚴文井、王紫平、向曉暉、童超、歐志安、炳文、蔣寄夢等,這些人中既有老朋友,也有僅一信之緣的社會青年,有文壇藝界的耆宿,也有普通的學術工作者,可以說《補遺》所收書信,進一步擴大了研究沈從文交游圈的文獻基礎。

可畢竟“全集”不“全”,“補遺”或許也難“補”,《補遺》的出版只能說是為沈從文書信的輯佚工作提供了新的參照標準。從《全集》到《補遺》也不難發現,《補遺》編者也開始利用拍賣專場在網絡提供的書信原稿圖片來輯錄文字,可以說通過網拍圖片來輯佚,已經成為了近些年來一種新興的輯佚方式。但這種輯佚方式從目前的操作上來看,帶有很多不確定性。一方面是拍賣方所公布圖片清晰度較低或疊放拍攝,使得輯佚者無法辨識文字而放棄輯佚,另一方面拍場信息在網絡上更新快,使得輯佚者未能及時關注到相關對象。所以,《補遺》編者雖然在一些書信下端交待了來自網拍書信圖片,但出于上述的不確定因素,仍然會有漏輯。筆者將此前搜集的拍場圖錄進行整理后,發現仍有書信未被《全集》《補遺》以及吳世勇《沈從文年譜》(天津人民出版社,2006年,以下簡稱《年譜》)收入及著錄,屬于沈從文佚簡,更為重要的是這些佚簡的收信人以及其中涉及的相關人員,在《全集》《補遺》中也未見直接的交游材料,甚至多數在《年譜》中也未出現過。這便進一步為沈從文交游研究提供了新材料,由此也為沈從文研究在某些角度拓寬了研究視野。佚簡共七封,新涉及到的交游人物分別是陶大鏞、楊纖如、高德、李希泌等四人,此外補充《補遺》新涉及的蘇晨一人,以下分別以時間為序,輯校相關佚簡并做具體的交游考證。

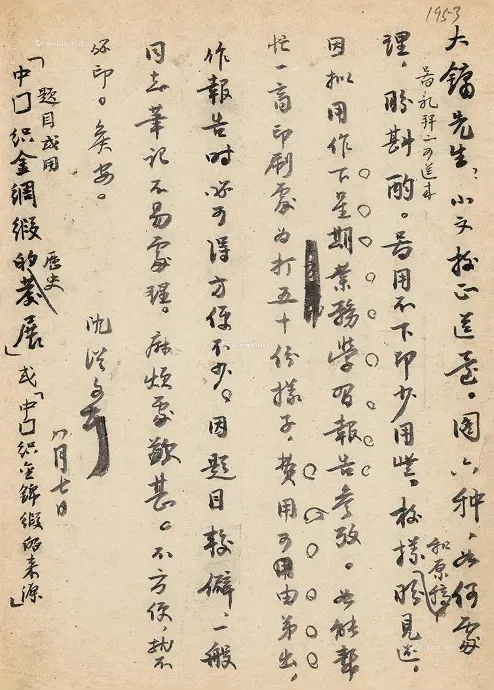

一、關于第一篇文物研究專文的校樣及題目:1953年8月7日致陶大鏞信

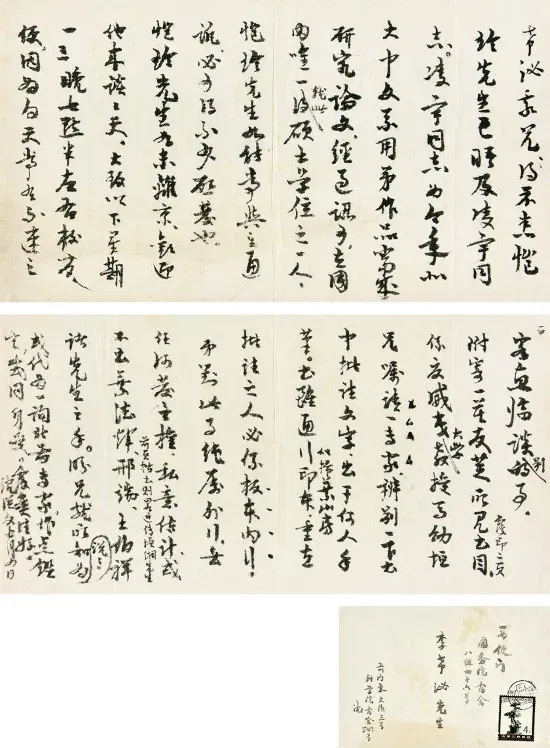

2019年11月27日由廣東崇正拍賣有限公司舉辦的“2019秋季拍賣會”之“新建設·楚圖南、陶大鏞文獻資料”專場拍出此信,共一頁,紙型不詳,黑色毛筆豎寫。輯校如下:

大鏞先生:

小文校正送還。圖六種,如何處理,盼斟酌。【圖禮拜二送來】[1]圖用不下即少用些。校樣和原稿盼見還,因擬用作下星期業務學習報告參考。如能幫忙□商印刷處為打五十份樣子,費用可由弟出,作報告時必可得方便不少。因題目較僻,一般同志筆記不易處理。麻煩處歉甚。不方便,就不必印。

候安。

沈從文頓首

八月七日

題目或用《中囗[2]織金綢緞的歷史發展》或《中囗織金錦緞的來源》

此信中所說文章當指《中國織金錦緞的歷史發展》,尾款雖未署年份,但據此文的發表(1953年9月3日《新建設》雜志第9期)來看,可確定寫于1953年,是沈從文送還校樣時所附的一封信。《全集》編者在第19卷《日記六則》中插有《中國織金錦緞的歷史發展》校樣一張,應該即信中所說校樣,應沈從文要求,校樣及原稿最后當是退還其手中。大鏞即經濟學家陶大鏞,時任《新觀察》月刊主編,1954年起任教于北京師范大學。沈從文其他文獻中尚未見關于陶大鏞的資料,由此信可知二人在當時有所交游,此后沈從文對《新觀察》一直有所關注,在書信中多有提及。

關于《中國織金錦緞的歷史發展》一文的準備,沈從文在同年早已著手。從僅存的1953年《日記六則》即可見一斑,3月28日“約家樹明過李家看錦緞。約掄元及《新觀察》記者禮拜一到家中”,3月29日“到李杏南處借經面……(引者省)約掄元等禮拜一過家中談談文章事,寫不好,還是退還省事”,4月7日“知李杏南處藏殘錦不夠付印,特過西湖營去跑了半天”。[3]對于在錦緞研究上所下的功夫,沈從文曾說:“在業余摸摸文件,才寫出那個關于錦緞的小文章。對于這個問題,也只是摸了上萬種破爛,有一點點常識而已。”[4]此并非虛言,在同年給周揚的信中,沈從文曾如數家珍般地介紹過所見錦緞。[5]

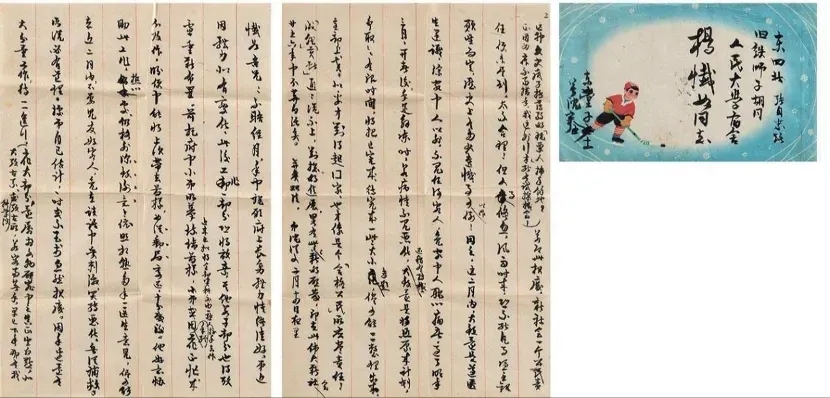

二、外界隔絕與流水作業:1975年2月14日、1975年11月18日致楊纖如信

2013年12月12日由北京傳是國際拍賣有限責任公司舉辦的“十周年(2013年)秋季拍賣會”之“‘數風流人物’——近現代文化名人墨跡”專場拍出致楊纖如信二封,2月14日信共二紙,八行箋黑色毛筆豎寫;11月18日信共一紙,八行箋黑色毛筆豎寫。并附信封兩個,收信人信息與寄信人信息分別是“東四北張自忠路舊鐵獅子胡同人民大學宿舍 楊懺如同志”與“東堂子五十一號沈寄”,“東城鐵師子[6]胡同人民大學宿舍 楊懺如[7]先生 啟”與“沈緘”。二信輯校如下:

懺如吾兄:

不晤經月,年中祝愿府上長幼體力情緒佳好。弟近因體力似有變化,此后工作一部分恐將放棄,其他若干部分也得考慮重新布置。前托府中小弟所摹珍琉璃圖樣,【近年已擬將全部資料交由一熟人接手去作】小弟或因年終工作正忙,來不及作,盼便中能將上次帶去圖樣,為從郵局寄還,十分感謝。他好意協助此工作,熱心處仍格外深致謝意!依照相熟多年一醫生意見,盡可能在近二月內,不要見友好客人,免在談話中受刺激,□[8]轉惡化,無從補救。所說必有道理。據弟自己估計,一時或不至于忽然報廢。因手邊還有大分量工作,待一一進行,(工作大部分,還屬于文物研究中之真正空白點,北大考古系、或科學院考古所,若容易著手,早已下手,那有我這種文史底子極薄弱的“玩票人”插手余地,正因為工作不易措手,我這外行才能有試探機會!)若即此報廢,新社會一個公民責任便未盡到,太不合理!但人事倏忽,風雨時來,恐不能凡事憑主觀愿望而定,歷史上有多少遺憾事可以作例!因之,這二月內,大致還是遵醫生建議,除家中人以外,不見任何客人,免家中人耽心病者,過了明年三月,開春后,手足解凍時,若病情不見惡化,還稍有轉機,大致還是將照原來計劃,爭取爭取有限時間,將把已完成、待完成一些大小專題,盡可能一一整理出來,全部上交,似乎才對得起囗家,也才像是個“合格公民”所應盡責任!“成就貢獻”通通說不上,對總的進展,略有些些新的啟發,即在此偉大新社會廿五六年中不算白活矣。

并候雙佳。

弟沈從文

二月十四日夜里

懺如先生:

囑書一件,動手即壞,大是苦事。只能依舊用糊窗紙交差,真對不起。年來體力衰竭,日益顯著。相熟醫生曾一再提出警告,“年歲既高,心臟和腦子隨時會出故障,萬萬不宜將有限生命,消耗于一般無多意義涂涂抹抹消遣中,更不宜在正常工作時,和人談天說地。”并嚴禁“和陌生外來人接觸,免增另外一時不必要麻煩。最好是明白向所有熟人告知,亦必得友好相諒也。”事實上我的情緒情況,遠比醫生所說身心方面還糟得多,最希望能有機會和外面隔絕一二年,或許才可望有個轉機也。并候府上大小健好。

沈從文 十一月十八日

沈從文晚年的助手王亞蓉,最初是通過楊纖如的介紹與沈結識的。據王亞蓉回憶,1975年1月下旬,楊纖如介紹并帶領她去東堂子胡同拜會沈從文。[9]但在《全集》《補遺》中并未見到沈從文與楊纖如直接的交游材料,沈從文提及楊纖如的文字僅見兩處,全在1979年書信中,致端木蕻良信中僅是不確定地提及了一下楊的名字(端木送沈石拓印本的轉贈人)[10],在復張小璋的信中倒是對楊有較為詳細的介紹:“你父親北方左聯舊事,是刊載于《新文學史料》第四期,作者楊纖如,當時也在北平,他們在一道活動。解放后,在人民大學教書,五八年可能因劃右派出事故,改為資料員。是否還有什么別的問題,這次應當已恢復。我也不便詢問。因為彼此并不太熟。但作品既能發表,大致已無什么。最近似還住在鐵獅子胡同人民大學舊宿舍中(愛人是留蘇回來的,五八年即解職),聞共寫了六七十萬字,可能將陸續發表。”[11]楊纖如是北方左聯的成員,沈從文所說刊載于《新文學史料》的文章,即《北方左翼作家聯盟雜憶》,在此后十年間,楊纖如在《新文學史料》又發表過七篇關于北方左聯的文章,可以說成為此后研究此課題的重要基礎文獻。

從新見這兩封沈從文至楊纖如的書信中,出現了兩段大致相同的內容,即沈從文說有熟人醫生告誡他不宜見客要好好休養,這在沈從文書信中是極為罕見的,筆者通檢《全集》《補遺》所收書信,似還未見到如此“拒客”或“拒訪”信息的內容。為什么會這樣說?除了上述沈從文所說“彼此并不太熟”是一個重要原因外,可能還與楊纖如曾經的“左翼”身份有關,沈從文雖然不排除交往,似乎也很難在一定程度上達到深交。此外,進一步考證這兩封信的具體寫作年份,似乎還可以找到其他原因。

考證具體寫作年份的關鍵性材料有兩個,一個是拍場所附信封上的收寄信人地址,一個是信中所涉及到的時間信息。收信人地址中的“鐵獅子胡同”在1946年即被民國政府改名為“張自忠路”,沈從文只是沿用了舊稱,并在其中一個信封上注明了“舊鐵獅子胡同”,所以很難提取到關鍵性的時間信息,倒是一個信封上寄信人的地址寫了“東堂子五十一號”,即沈從文在東堂子胡同的宿舍,由此可以先大致劃定時間范圍。沈從文于1980年5月2日搬到中國社科院為其調配新住所——前門東大街三號507室,此前在北京有兩處宿舍,一處在小羊宜賓胡同,一處在東堂子胡同,1973年秋孫女沈紅和沈帆與張兆和住在小羊宜賓胡同宿舍,因住處狹窄,沈從文則一個人住在東堂子胡同宿舍,并在此工作和接待訪客,每天往返小羊宜賓胡同一次,吃午飯并帶回另外兩頓飯,這樣的生活一直持續到1976年南行之前。1977年2月返京時,親友均為其獨居東堂子胡同而廢寢忘食地工作而擔心,故在周孝華的要求下回京后住到小羊宜賓胡同,工作也多在此進行。[12]既然信是沈從文寫于東堂子胡同,那么應該不會遲于沈從文南行的時間——1976年8月3日。

2月14日信中還有一個關鍵的時間信息,即沈從文說“在此偉大新社會廿五六年中不算白活矣”,可知寫此信時應該距共和國成立已25年或26年,但為什么沈從文會說成是概數,未明確是25年還是26年,筆者推測這應該和寫信的時間有關。此信寫于2月14日,這個時間一般正處于農歷年的開頭,雖然公歷年已進入第二個月,但按人們的習慣似乎還處于新舊年交替之際,會影響到人們對時間的表達,少說一年似不夠,多說一年又太滿,所以沈從文才會有“廿五六年”之說,那這個時間就應該在1949年之后第25年(1974)之末到第26年(1975)之初,再考慮進農歷年的因素,沈從文此信應該是寫于1975年2月14日,農歷正月初四。所以信中說“過了明年三月,開春后,手足解凍時”,即指俗話講“過完年之后”,也是在農歷年的時間概念上說的。此外,王亞蓉回憶楊纖如帶她拜見沈從文的時間是1975年1月下旬,而沈從文在2月14日信中則說“不晤經月”,兩個時間也正可吻合。

至于11月18日信的寫作年份,當不會早于2月14日信,否則“和外面隔絕一二年”也就不存在介紹并帶領王亞蓉去東堂子胡同拜訪了,所以最早也只能是在1975年,而1976年冬天沈從文寓居蘇州,1977年返京又住回了小羊宜賓胡同,那么此信的寫作時間應該是1975年11月18日。

同年內兩封致楊纖如的信,都寫到一個共同的內容,即與外面隔絕,差異在于前者說兩個月,后者說一兩年,那么當時沈從文是否如其所說,要遵醫囑不與外人接觸。閱讀這一時期沈從文的書信便不難發現,其實沈從文并非身體或精神狀態不佳,反而一個人在東堂子胡同宿舍干工作干得廢寢忘食,應該說精力旺盛才對。其以醫囑為借口,其實是想減少一些訪客的打擾,因為當年沈從文在東堂子胡同宿舍為了“爭時間趕工作”,采取了一種“流水作業新辦法”,“桌上床上全是圖書和畫稿,到處是各種不同專題內材料封套”,而且“還經常有人來看看,借借”。如此一來,訪客過多特別是與文物研究無關的訪客過多,容易將資料弄亂甚至是丟失,所以對于楊纖如這樣的非文物工作者,則會被沈從文列入暫時“隔絕”之列,恐怕除了“彼此并不太熟”,“流水作業”的工作方式是沈從文以醫囑為借口與一些人“隔絕”的主要原因。

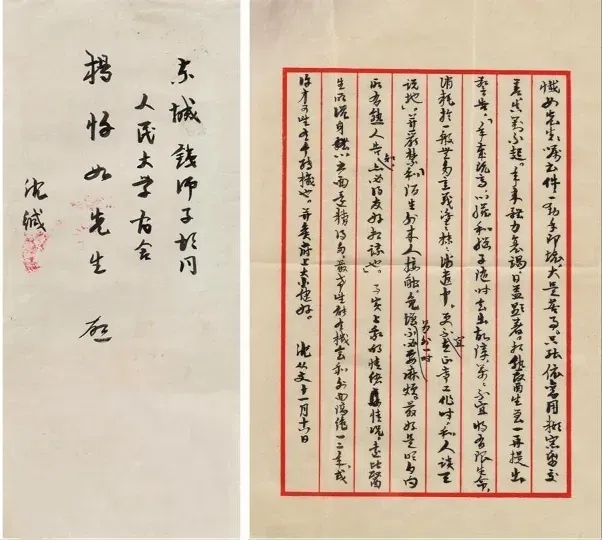

三、容商會晤與花城《文集》:1981年5月12日致蘇晨信

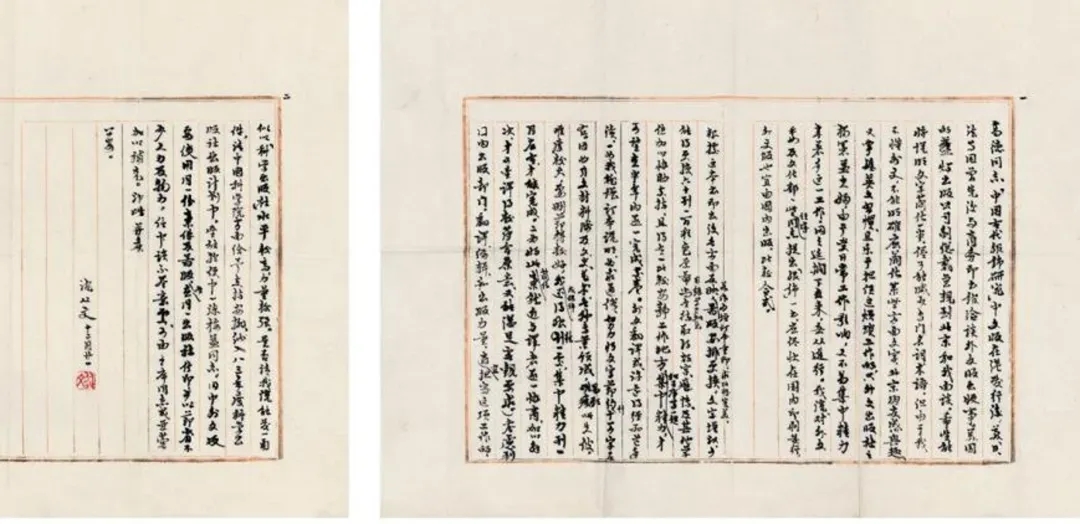

2016年12月11日由廣東崇正拍賣有限公司舉辦的“2016年秋季拍賣會”之“古逸清芬·古籍、信札、善本”專場拍出致蘇晨信二封,其中尾款未署時間之信已收入《補遺》,編者歸入“一九八〇年”;另一封失收,即5月12日信,共一紙,綠色方格信紙橫置藍色鋼筆豎寫。附有信封一枚,收信人地址是“廣州躍進路17號401室 蘇晨先生啟”,寄信人地址是“北京前門東大街三號507”,郵戳中年、月時間為“1981.5”(日期難辨識),可知為5月12日信寄封。全信輯校如下:

蘇晨老兄:

在廣州工作,多多叨擾,深□感謝。印行拙作事,弟等已看過二卷,多屬初學用筆,較前一時期習作,似不宜急于付印,因為對讀者無多意義。近與凌宇商恰[13],亦有同感。凌宇同學對弟全部作品比較熟習,內中得失,也比較能作出有分寸判斷。此后批印諸書,弟意最好由邵凌兩位商定后,當由我們看過后,再寄花城,比較慎重,也才對得起讀者。

并候工作順利。雪林、易征諸兄均致意。

弟沈從文 一九八一年五月十二日

兆和附筆問安

沈從文晚年與蘇晨的交游值得一說,促成十二卷本《沈從文文集》以及新時期之初刊于《花城》的幾篇重要的沈從文研究文獻的面世,蘇晨可謂是關鍵性人物。但《全集》中并無與蘇晨交游的直接材料,沈從文僅就發表文章和編輯出版文集之事向凌宇提及過蘇晨,[14]《年譜》中也未見與蘇晨交游的資料著錄,待《補遺》出版后,才補入一封1980年致蘇晨的信,僅憑此信沈蘇二人的交游過程依舊不明晰。好在蘇晨先后發表過《和“窄而霉小齋”沈從文的交往》(《書屋》2010年第8期)、《隨處見學問的沈從文》(《南方都市報》2015年3月1日)、《想起“窄而霉小齋”沈從文》(《花城》2019年第5期)等文,才能將二人的交游狀況做大體勾勒。蘇晨曾是廣東人民出版社的副社長、副總編輯,被任命為花城出版社籌備小組組長,主持創刊了《花城》《隨筆》等雜志,為了1981年元旦花城出版社正式開張,制定了《郁達夫文集》與《沈從文文集》兩個重頭選題,便與易征及林振名兩位老編輯赴京為此奔走請教,在先后請示了相關領導及胡愈之、夏衍之后,去拜訪了沈從文。與沈從文的這次會面,除了商談《文集》出版的相關事宜外,還為《花城》約到了沈從文七十年代的組詩《雙溪詩草》(即刊于《花城》1980年第5集的《擬詠懷詩(外一首)》)。之后有書信往還,沈從文赴美回京時取道港粵,曾與其在廣州會晤。

1981年5月12日信,是沈從文訪美回國,取道香港、廣州、長沙,于是年4月16日返京后寫給蘇晨的。一來對在廣州期間的叨擾表示感謝,二來在翻閱花城版《文集》的兩卷初樣后,認為早期習作較多,不宜急于印行,并告知此后由凌宇、邵華強負責編選(此點在其他書信中也多有提及)。信中值得一說的是所謂“叨擾”,這涉及到沈從文在廣州期間與容庚、商承祚的交游,此前的研究資料及《年譜》均有遺漏。據《年譜》記載,1981年4月2日,沈從文由王序、王亞蓉陪同前往中山大學拜訪容庚、商承祚。其實沈從文在廣州期間,與容庚、商承祚還有過一次會晤,據蘇晨《想起窄而霉小齋沈從文》記敘,沈從文某日打電話要到他家做客,蘇知道容商是沈的朋友,便告知沈其與容商也是熟人,便也約了容商二人,使沈容商三老在蘇宅會面。與1981年5月12日信拍出的還有一張蘇晨與三老的合影,從蘇晨的描述,其家客廳掛有沈從文所書四百字的“琴條”,這也在照片中可以得到應證。據筆者判斷,沈從文這次在蘇宅與容商的會面,應該早于4月2日在中山大學的會面,一來4月4日沈從文便離開了廣州,時間倉促,不可能在兩天之內會面兩次;二來赴容商所居的中山大學拜訪,更具禮數,也算是對蘇宅會面的一次“回訪”。

四、字跡考鑒及其他:1981年7月4日復李希泌信

2018年6月20日由中國嘉德國際拍賣有限公司舉辦的“中國嘉德2018春季拍賣會”之“筆墨文章——信札寫本專場”拍出此信,共二紙,紙型不詳,橫置黑色毛筆豎寫。并附寄封,收信人信息是“西便門國務院宿舍八組四十六號 李希泌先生”,寄信人信息是“前門東大街三號科學院宿舍507號 沈”。郵戳中可辨識月日時間,為“7.5”,年份不可辨,待考。全信輯校如下:

希泌我兄:

得示悉愷玲先生已晤及凌宇同志。凌宇同志為今年北大中文系用弟作品當成研究論文,經過認可,在國內唯一就此得碩士學位之一人,愷玲先生如能常與之通訊,必可得不少啟發也。

愷玲先生如未離京,歡迎他來談談天,大致以下星期一三晚七點半左右較方便,因為白天常有與不速之客惠臨談別的事。

附寄一莫友芝所見書目,【覆印二頁】係夏威夷大學教授馬幼垣兄囑請一專家,辨別一下書中批注文字,出于何人手筆。書雖通行印本,【似掃葉山房】重在批注之人必係板本內行,弟對此事純屬外行,無任何發言權,私意估計,或不出葉德輝、邢端、王伯祥諸先生之手。【前頁楷書則略近傅增湘先生】盼兄就所知為說說,或代為一詢北圖專家,作點鑒定,感同身受。

復候佳好。

沈從文

七月四日

此前并未見涉及到沈從文與李希泌交游的相關資料,在沈從文的各類文字中似也未見有提及李希泌之處。李希泌在1951年之后一直工作于中國國家圖書館,主要從事中國圖書館史、藏書史、科技史、民國史方面的研究,在學術上與沈從文的交集并不算多,但從李的經歷看,其1942年畢業于西南聯大歷史系,估計早在昆明時期沈李二人即有交游。沈從文在西南聯大時期的學生(不限于中文系),在此后與其多有交游的,除了名氣不遜于乃師的汪曾祺外,還包括程應鏐、鐘開萊、吳宏聰等,李希泌或當同屬此列。從沈從文復信的口吻看,與李之間的關系應該算是熟人。

從此復信可知,李希泌來信提及了李愷玲與凌宇會晤之事,此消息為何是由李提供沈從文,而沈從文邀李愷玲去家里聊天,也要通過李希泌來傳遞消息,其中的原委尚不得而知,待考。李愷玲時為武漢師范學院中文系教師,是新時期以來大陸較早涉及沈從文研究的學者之一,雖然其與沈從文的交流以及相關研究成果遠不如凌宇、邵華強二人多,但卻頗得沈從文推重,說其研究文章“特別有見地,文字也極好”[15]。《全集》《補遺》中收有沈從文致李愷玲信,《年譜》中也有相關著錄,但李愷玲赴京、與凌宇會晤并被沈從文邀約之事,系此信中首見,但李愷玲是否與沈從文會面,便不得而知了,這些交游史料都關涉到新時期之初的沈從文研究史。至于此信的寫作年份,由信中所說凌宇由當年獲北大碩士學位,即可確定為1981年。

因為李希泌是藏書史研究的專家,又供職于國家圖書館,沈從文將馬幼垣拜托的一份莫友芝書目寄復印件給李,希望其或者國圖專家考鑒其中的批注字跡出自誰手,這于書法一道當行的沈從文而言,也自有備選人物。1981年2月,馬幼垣曾熱情接待來訪夏威夷的沈從文夫婦,馬就自己研究中涉及的文物問題向沈討教,莫友芝書目批注文字也在此列,但沈從文亦無法完全確定,回國后曾為此請教過幾位專家,李希泌即為其一。《補遺》中收入沈從文就此事結果致馬幼垣信,可知字跡最終是由沈從文曾在歷史博物館的同事、文物鑒定專家史樹青鑒定出來,為晚清蔣式芬手筆,此外,所謂“莫友芝所見書目”,據《補遺》編者所注,可知為莫友芝《郘亭知見傳本書目》。[16]

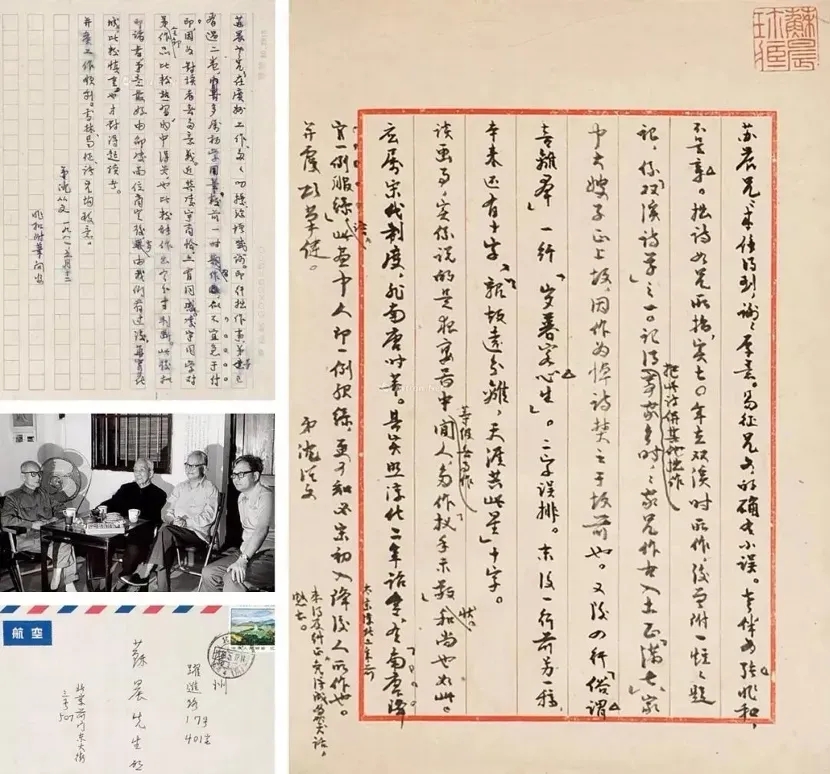

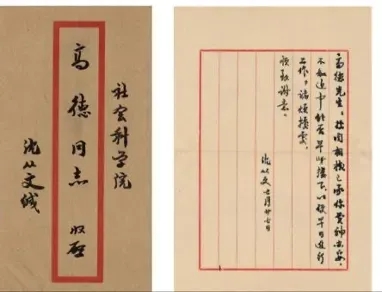

五、《服飾》節譯與增訂:1982年12月21日、1983年7月27日致高德信

2017年12月24日由西泠印社拍賣有限公司舉辦的“2017年秋季拍賣會”之“中外名人手跡專場暨長言聯書法專題”專場拍出此二信,12月21日信共二紙,對開十行箋黑色毛筆豎寫;7月27日信共一紙,八行箋黑色毛筆豎寫。并附有一個信封,收信人信息是“社會科學院 高德同志 收啟”,寄信人信息是“沈從文緘”。二信輯校如下:

高德同志:

《中國古代服飾研究》中文版在港發行后,美、日、法等國家曾先后與商務印書館洽談外文版出版事。美國的藍燈[i]出版公司副總裁曾親到北京和我面談,希望能將說明文字簡化一半,盡可能減少專門名詞術語,但由于我不懂外文,不能明確應簡化某些方面文字,北京朋友感興趣,又掌握英文習慣,且樂于擔任這煩瑣工作的,只外文出版社之楊憲益夫婦,由于受日常工作影響,又不易集中精力來著手這一工作,因之延擱下來,無從進行。我院對外文委及文化部一些領導同志提出《服飾》一書,應盡快在國內印刷發行,外文版也宜由國內出版,比較合式。

根據這本書印出后各方面反映,若作為增訂本重印,求比較完美,圖版安排更換,文字增□,可能得更換六十到一百彩色原圖,【目錄早已列出】尚有待取得故宮、歷博、及其他單位加以協助支持,且得有一比較安靜工作地方,加王序等一起,集中精力,才可望在半年內逐一完成交卷。外文翻譯或許還得經兩道手續,一為我□增訂本說明,為求通俗,努力將文字節約到十萬字左右。因為引文材料涉及文、史、藝術,各種專業領域,易顧此失彼,難度較大,要刪節得較好,我□□□還得獨□一處,集中精力到一月左右,才能完成。二為將此簡化稿就近與譯者逐一協商,加以解決,才可望譯得較符合原意,又能滿足客觀要求。考慮到囗內出版部門,翻譯、編輯、和出版力量,適宜擔當這項工作的,似以“科學出版社”水平較高,力量較強。是否請我院能發一函件,請中國科學院方面給予支持安排,納入八三年度科學出版社出版計劃中,望能于便中一陳梅益同志。因中外文版要使用同一份稿件及圖版,若在同一出版社付印,可以節省不少人力及物力。信中談不盡意處,可由王序同志或亞蓉加以補充。

即此并候

□安。

沈從文 十二月廿一

高德先生:

據聞相機已承你費神辦妥,不知近中能否早些撥下,以便早日進行工作。

諸煩擾處,順致謝意。

沈從文 七月廿七日

1978年沈從文從歷史博物館調至中國社科院工作,寫給高德二信,都與處理相關工作問題有關。沈從文書信中有不少這類寫給各級領導的信,一般除了陳述工作方面的情況及相關需求外,便是請求在生活上有所照顧,特別是住房問題。高德在沈從文相關資料中也尚屬首見,而關于高德的資料則極少,目前筆者僅查閱到《復旦學報》1990年第3期所刊《中國社會科學院科研局負責人高德致譚其驤的信》,由內容可知,高德曾是譚其驤的學生,此信是為譚其驤賀壽。從此后升任的“科研局負責人”大致推測,高德當時在社科院應該也屬于中下層領導,相比之下級別及權限也不及沈從文書信中涉及到的其他領導,故而沈所申也都是比較具體的工作問題。

12月21日信尾款未署年份,可考。沈從文此信是請高德協調解決《中國古代服飾研究》(以下簡稱《服飾》)英文節譯與中文增訂工作與出版的相關問題。關于《服飾》的英文節譯,早在《服飾》于香港初版之前就已緣起,信中所謂“美國的藍燈出版公司副總裁曾親到北京和我面談”,即1981年6月與美國蘭登出版社貿易出版部總經理安東尼·舒爾特在北京飯店的會面。9月《服飾》在港出版后,沈從文在信中首次向人提及《服飾》的英文節譯版計劃,[18]10月2日安東尼·舒爾特致信沈從文,再次請求將《服飾》節譯在美出版。對于節譯《服飾》的人選,沈從文最初找的是楊憲益,除了在書信向其他人提及,在1981年12月20日致楊憲益信中正式提出節譯之事,認為《服飾》中的問題,楊“懂得比任何人都多。且明白什么文字可以刪去,什么必需保留”。[19]至于楊憲益如何答復,并不清楚,但先接受了試譯兩章的任務,[20]最終究受日常工作影響,無法集中做此事,所以沈從文有了“如不適合還得另請人”的想法。[21]1982年3月,楊憲益“是否樂意抽出半年時間來作,還未商量定妥”,沈從文又進一步開始在旅居美國的朋友中物色人選,認為“房昭盈和吳同或許也可作”。[22]此后《服飾》節譯工作都因人選問題而未得以推進。1983年4月,楊憲益“因事忙不易動手,只合作罷”,[23]沈從文與其他人選也未達成協定,《服飾》節譯在美出版之事最終未成。所以,此信只能是寫于1982年12月21日,因為前一年的12月21日是向楊憲益提出節譯的第二天,工作尚未開始;后一年的12月21日,《服飾》節譯在美出版的計劃早已作罷。沈從文信中所謂因楊憲益沒時間節譯而“延擱下來,無從進行”,正是在1983年4月正式說“只合作罷”之前的1982年。

此外,12月21日信中談到的另一個需要社科院予以協助的工作是《服飾》的增訂及出版。具體有兩方面請求:一是為增訂工作找一處安靜的工作環境;二是將《服飾》增訂本列入到1983年科學出版社出版計劃中。而1983年1月,沈從文與香港商務印書館有限公司的李祖澤、陳萬雄商定在香港與內地分別出版《服飾》增訂本,可見致高德信應該在此之前,也可證此信寫于1982年。信中所提梅益,是中國社科院黨組書記、副院長,沈從文曾就調整住房事[24],調王序做助手及工作室問題,[25]向梅提出過協助請求。

7月27日信尾款亦未署年份,可從信中涉及借相機一事作為線索來考證。沈從文所謂借相機拍照,并非私人拍攝,而是用于文物圖版的拍攝制作,故而此類相機也非一般的家用相機可比。通檢《全集》《補遺》中所收書信,涉及到在北京拍攝文物圖版之事,似只有兩處,一處是1981年3月29日信中說:“十五號以前必須回京,有些照相工作得在北京趕,不然書今年出不來,出版社就惱火了”[26],是指為《服飾》初版做拍攝工作,但1981年4月下旬,沈從文就在為即將出版的《服飾》寫后記,該書于9月在香港商務印書館有限公司出版,所以不可能7月還在借相機拍攝;另一處即1983年8月27日信中說:“四種文物圖畫現藏歷史博物館。希望能得到文化部領導支持批準,能得館方同意許可,我們自己派人來館照幾個相,大致一天功夫既可以解決。過去有過經驗,只有自己照才能符合需要,不致徒勞”[27],是指為增訂本《服飾》拍攝補充圖版,從沈從文所申情況看,在現單位已借好相機,申請到原單位進行拍攝;從時間來看,距致高德信讓撥下相機,剛好有一個月的時間間隔,二者恰好吻合。所以,致高德的這封短信應該寫于1983年7月27日。此外,1983年春夏之際,沈從文中風且腦溢血,養病出院后已很少再執筆,即便執筆也多是短札,而且7月27日信從字跡筆力上看,已較為孱弱,相比于沈從文病前字跡已有所變化。這些都是佐證。

以上七封佚簡,為沈從文生平及交游研究提供了新的材料。筆者通過網拍圖片進行輯佚,除了上述指出的這一新興輯佚方式的不確定性為輯佚工作帶來的困難外,還要指出,通過網拍圖片輯佚,應當在最基本的技術層面確立規范或者達成一些共識,將拍場及網絡帶來的不確定因素盡可能消除,用文字將相關史料的情況進行固定。

注釋:

[1] 【】內為沈從文旁批小字。下同,不注。從沈從文信札的書寫習慣來看,旁批小字有兩種情況,一種是增補性內容,必有添加符號指示,這種小字應當整理進正文;另一種是輔助說明性內容,不該混入正文,整理時應當標記或說明。

[2] 古文“國”字。沈從文信札中常將“國”寫作“囗”,為保留書寫特色,照錄。下同,不注。

[3] 沈從文:《日記六則》,《沈從文全集》第19卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第359—364頁。

[4] 沈從文:《1954年秋(1) 復潛明》,《沈從文全集》第19卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第388頁。

[5] 沈從文:《195311 致周揚》,《沈從文全集》第19卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第372頁。

[6] “鐵師子”為“鐵獅子”之誤。

[7] “楊懺如”為“楊纖如”之誤,下同,不注。

[8] □為待辨識之字,下同,不注。

[9] 王亞蓉:《追隨沈從文先生文物研究大事記》,王亞蓉編著:《沈從文晚年口述(增訂本)》,北京:商務印書館,

2014年,第276頁。

[10] 沈從文:《19791227 致端木蕻良》,《沈從文全集》第25卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第445頁。

[11] 沈從文:《19790920 復張小璋》,《沈從文全集》第25卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第386頁。

[12] 沈從文:《19770618(2)致張寰和、周孝華等》,《沈從文全集》第25卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第66頁。

[13] 疑作“商洽”。

[14] 沈從文:《19800812 致凌宇》,《沈從文全集》第26卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第138頁。

[15] 沈從文:《19810905 復汪挺》,《沈從文全集》第26卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第257頁。

[16] 沈從文:《19810821 致馬幼垣》,《沈從文全集·補遺卷·4》,太原:北岳文藝出版社,2020年,第340頁。

[17] 沈從文其他書信中也寫作“蘭登”。

[18] 沈從文:《19810910 致巫寧坤》,《沈從文全集》第26卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第260頁。

[19] 沈從文:《19810910 致楊憲益》,《沈從文全集》第26卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第320頁。

[20] 沈從文:《19820104(1) 致楊憲益》,《沈從文全集》第26卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第328頁。

[21] 沈從文:《19820118 致楊憲益》,《沈從文全集》第26卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第343頁。

[22] 沈從文:《19810330(2) 復張充和》,《沈從文全集》第26卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第391頁。

[23] 沈從文:《19830409 致黃裳》,《沈從文全集》第26卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第499頁。

[24] 沈從文:《19791216 致梅益》,《沈從文全集》第25卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第441頁。

[25] 沈從文:《19800228 致梅益》,《沈從文全集》第26卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第37—40頁。

[26] 沈從文:《19810329 致沈龍朱、沈虎雛等》,《沈從文全集》第26卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第211頁。

[27] 沈從文:《19830827 致劉祖春》,《沈從文全集》第26卷,太原:北岳文藝出版社,2002年,第510頁。

(轉載自“現當代文學通訊”微信公眾號)