文學社會學和思想史視野中的《這一代》

引言

自1978年始,當代中國邁入改革開放的“新時期”。思想解放春潮乍起,文學界復蘇的信息接連不斷。“新時期”是文學的黃金時代,那個年代的文學是青年人抒發家國情懷、表達自我的主要途徑和媒介,在全國各地的大學校園里,如雨后春筍,涌現了不可計數的文學社團和文學刊物,大學生們出于校際之間交流的目的,相互郵寄、贈閱,形成一個傳播網絡和“想象的共同體”。由北京大學、武漢大學等13所高校文學愛好者聯合創辦的《這一代》就是其中的佼佼者和集大成者,成為“新時期文學”初期影響很大的一個文學事件,在當代文學史上具有非同一般的研究價值。

《這一代》封面

一

首先倡議創辦一份大學生跨校文學刊物的是武漢大學校園文學刊物《珞珈山》編輯部,1979 年6 月,編輯部負責人張樺、高伐林等人向保持聯系的10余所大學文學社團發出邀請信,定于暑假期間7 月15日在北京開會,商議合作辦刊事宜,會議地址定在北京大學校園內張樺家里(其父是北大中層干部)。會議代表一共15人,主要有武大張樺、張安東,北大陳建功、黃子平,北師大徐曉,人大李培禹,北京廣播學院徐永清,吉林大學趙闖,中山大學蘇煒、周小兵、毛鐵錘,還有南京大學一位女生。[2]第一次會其實是個碰頭會,大家接上頭,坐下來談談想法,刊物的名稱、宗旨、編輯辦法等都沒有確定下來。

這次會后,由徐曉聯系,張樺等5人拜訪了文藝界領導陳荒煤,聆聽他對辦刊的教誨。[3]由此可見,《這一代》在創辦商議階段就和文藝界高層建立起聯系,他們心氣很高,抱負很大,絕非小字輩的小打小鬧。8 月 10日,協商會全體代表在北大校園又召開第二次會議,確定刊名為《這一代》,并一致通過了“發刊詞”,商定《這一代》為季刊,由13所學校輪流主編。據張樺回憶:“因為武大是發起人,我們又得到校系領導的支持,學校答應從科研經費中借兩千元給我們作編印費用,所以是當仁不讓地拿到了創刊號的主編權。”[4]

《這一代》的刊名是中山大學校園文學刊物《紅豆》主編蘇煒提議的。據他回憶:

原來的發起者——武大《珞珈山》主張的刊名是《文學青年》,我們都覺得太“溫”了,缺乏時代色彩。當時同時還提議過其他別的一些刊名,最后敲定的這個“這一代”,確是我的點子,卻來自我自己當時沒有公之于眾的一個小秘密——那是我當知識青年時野心勃勃想構思、而從未成篇的一部長篇小說的題目——叫《我們這一代》。而“我們這一代”一語,倒是來源于毛澤東在1965年前后的一段豪言,記得有“我們這一代,將親手埋葬帝修反……”之類的話。總之,“這一代”的刊名很符合當時“宏大敘事”的審美趣味,一提出來就被大家認可了。[5]

蘇煒的這番話流露出明顯的代際意識以及“這一代”代言人的辦刊旨趣,而所謂“時代色彩”“宏大敘事”云云既有自覺融入“新時期”改革開放大潮的集體擔當,又接通與1960年代青年政治運動的歷史淵源和傳承,特別是對毛澤東一番話的自覺心理認同證明他們是胸懷世界的具有革命基因的“革命之子”。

這些大學生們還是有較強的政治意識的,并非沒有組織紀律觀念,他們會后向團中央、教育部等領導機關寫了報告,表明《這一代》辦刊將支持“四個堅持”,貫徹“雙百”方針,“要使文學起到變革現實的作用。……藝術上決心同《人民文學》比一比。”[6]

共襄其事創辦《這一代》的大學生文學社團有13家。《這一代》創刊號封三印有這13個大學生文學刊物名單,它們是:中山大學中文系《紅豆》、中國人民大學新聞系《大學生》、北京大學中文系《早晨》、北京廣播學院新聞系《秋實》、北京師范大學中文系《初航》、西北大學中文系《希望》、吉林大學中文系《紅葉》、武漢大學中文系《珞珈山》、杭州大學中文系《揚帆》、杭州師范學院中文系《我們》、南開大學中文系《南開園》、南京大學中文系《耕耘》、貴州大學中文系《春泥》。上海師大《百草園》因校方不同意而退出,南開大學的《南開園》、杭州師院的《我們》和貴州大學的《春泥》雜志代表第一次會議沒參加,開第二次會議時聞訊加盟。這樣,天南海北,“素不相識的中文系學生忽然實現了革命大聯合”。[7]這種“革命”話語表現了創辦者不無驕傲的“革命”意識和共同體意識,而恰恰是這一點也為后面事件始料未及的走向埋下了“隱患”。

9月開學后,《珞珈山》編輯部開始編輯《這一代》創刊號,高伐林任主編,張樺負責外聯、印刷、籌款等事務性工作;有6位同學分工負責編輯幾個欄目,還有一幫同學幫忙做外圍工作,中文系委派幾位老師指導。在稿源方面,陳建功說:“我向張樺推薦了上海作家曹冠龍的《火》和史鐵生的《沒有太陽的角落》。史鐵生和曹冠龍當時尚無名氣。《火》因語言的奇崛而格外引人注目。”[8]但不知何故,史鐵生的小說沒有刊用,這不能不說是個很大的遺憾。據陳建功回憶:“史鐵生的小說是我們班女同學吳北玲介紹的,她和鐵生一起在陜北插隊。我記得史鐵生的短篇小說都寫在類似教師教案的硬殼本上,我一口氣讀完,覺得寫得太好了。”[9]陳建功本人的小說《流水彎彎》,被《這一代》相中擬刊發頭條,但《花城》雜志已擬發,陳建功給張樺連寫兩封信要求撤稿。黃子平也推薦了曹冠龍的《火》和北大同學王小平的《瀟瀟雨夜》。

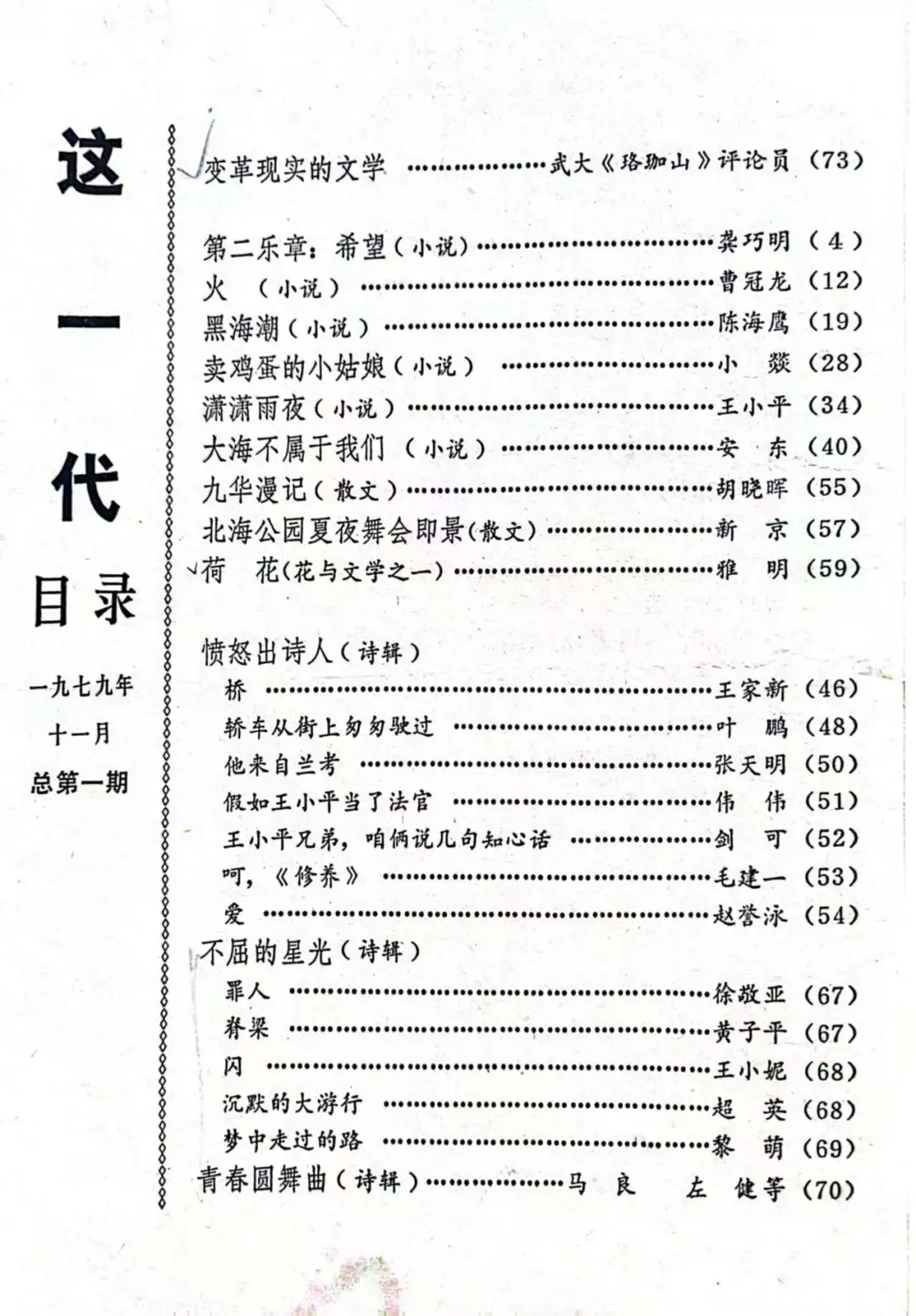

《這一代》1979年11月第一期目錄

二

《這一代》滿腔熱情的創辦者們無論如何都不會想到它會成為一個“文學事件”。該刊11月出刊,訂價0.45元,郵費0.08元。編定的16開本《這一代》全本頁碼是112頁,最后只印出并裝訂成冊只有80頁,有32頁付之闕如。《這一代》是在印刷環節出了意外,惹禍的是《憤怒出詩人》詩歌欄目,其中最出名也最招惹是非的兩首是王家新的《橋》和葉鵬的《轎車從街上匆匆駛過》。據張樺回憶,印刷廠工人認為它們有問題,便向上級作了反映。[10]這些大學生另外找到一家街道工廠,花高價3天內裝訂完16000份刊物,并通宵用蠟紙鋼板刻寫《告讀者書》,說明刊物殘缺原因,油印在刊物封二上。[11]

張樺的說法語焉不詳。[12]其實,創刊號成了終刊號,《這一代》創刊鬧出很大動靜是編輯們主動出擊的結果。1979年10月,規模宏大、意義重大的第四屆全國文代會在北京召開。張樺說:“為了向正在北京開的四屆文代會獻禮,我們曾將‘三校稿’以航空信寄去。” [13]高伐林的回憶也透露出重要信息:“北京也傳來消息,文代會主席團收到我們向大會獻禮的清樣,一位作協領導同志把它給了某著名中年作家,囑他寫一篇評論文字,一些在文壇上享有盛名的同志也讀到了《這一代》。”[14] 也就是說,《這一代》創刊號編輯們出于“獻禮”、邀功、投機、取得支持等種種動機,好大喜功,將他們的成果(清樣)過早地上呈高層,導致后來的被動局面,幾乎到不可收拾的地步。

《這一代》第一期編完后,第二期也在緊鑼密鼓地籌劃中。關于第二期由哪家主辦,后來的說法不一,互相矛盾,其中也許存在有意無意的“誤記”。[15]而事實是,胎死腹中的第二期由北京四所高校文學社團即北大《早晨》、北京廣播學院《秋實》、中國人大《大學生》、北師大《初航》一起籌辦。其中一個欄目已經付諸采編,他們派人專程趕到北京軍委工程兵大院,采訪了當時如日中天的詩人葉文福,給他做了一個長篇特寫。[16]張樺回憶他們“還向王蒙等專業作家約稿,想把第二期辦得更加社會化。”他寒假回北京還參加了第二期編輯會議,回到武漢后得知四校校方不準他們再搞串聯和辦雜志。[17]黃子平回憶北京四院校的同學因“殘本”之憾,決心“完整而漂亮地”出第二期,“徐曉聯絡著,連續開了好幾次會,風聲卻越來越緊。”他們終于明白,“跨院校才是此中關鍵”,于是,編務會開不下去了,《這一代》“半期而終。”[18] 陳平原也認為“大學生們的四出串聯遙相呼應”是“體現高校文學青年大聯合的《這一代》”停刊的主要原因。[19]可以看出,整個事件的關鍵詞是:“跨院校”“串聯”“大聯合”。這一方面容易勾起人們對剛剛過去的“十年”“大串聯”的不快記憶,一方面又被視作影響社會安定團結的不穩定因子,而這一代“文學青年”腦子里盤桓的卻是“文學烏托邦”共同體意識和想象,其中有著認知上的偏差和錯位。

詩人王家新是惹禍的詩歌《橋》的作者,也是《這一代》的詩歌和文學評論編輯。據他回憶,在辦刊過程中他們和《今天》建立了聯系,幾位北京籍的同學在《今天》和《這一代》之間傳遞信息,《這一代》第二期擬轉載《今天》刊發的詩歌,“一時間頗有一種‘南北呼應’之勢。”[20] 其實,如果說《這一代》和《今天》建立起聯系,《這一代》準備發表《今天》作品,徐曉應起到主要作用,她當時正參與《今天》編輯工作,和北島、芒克等關系密切[21],她同時是北師大《初航》主編,參加了《這一代》創刊協商會,會后領著其他人去見文藝界領導陳荒煤,她張羅著北京四家刊物負責人開了好幾次會,積極籌辦《這一代》第二期,均顯示出她出色的組織和活動能力。

不為人知的是,時任中國作協黨組書記張光年日后公開出版的日記披露了當年他為《這一代》獲得公正評價而做的努力。其1980年10月27日日記寫道:“下午看了睦送來北大學生陳建功為《這一代》鳴冤的信。為此看了他的小說《丹鳳眼》,重看了他的《蓋棺》,確是個很值得注意的青年作者。”[22]“睦”指中國作協工作人員睦燕萍,值得注意的是,張光年用了“鳴冤”一詞,陳建功作為一名在校大學生給中國作協寫申訴信,說明他思想成熟,有頭腦,客觀上也證明他卷入“《這一代》事件”較深,而他的創作才華引起張光年的關注。1980年11月8日,張光年“上午看了陳建功為大學生刊物《這一代》寫的匯報及其它有關材料。寫書面意見,未寫成。”[23]其中透露出他在思想、心理上認可了陳建功的說法,并且很重視。1980年11月10日,在周揚家的談心會上,張光年發言時,“談到團中央對《這一代》的報告,態度很不冷靜。”[24]周揚家的談心會,也稱“碰頭會”,有林默涵、夏衍、陳荒煤、賀敬之、劉白羽等幾位文藝界領導定期參加,是新時期文學初期商談文藝界大事的例會。在這種場合,張光年談起《這一代》遭打壓事件,顯然他認為這件事很重要,有必要在“碰頭會”上談論,以引起其他領導的關注,而對于團中央的報告,估計他當場說了些不滿或過激的話,一吐為快,所以當晚日記自我反省說“態度很不冷靜”,對他來說這當然是為了工作,但還有一層私人感情因素在里面:他兒子張安東是武漢大學學生,參加了上文中提到的《這一代》協商會,是籌辦《這一代》的核心成員之一,其小說《大海不屬于我們》刊發在《這一代》創刊號上。

1980年11月22日,張光年在日記中寫道:“今天接著寫關于《這一代》事件的意見。主要是對團中央去年年底今年年初通過兩期《團的生活》增刊對《這一代》進行了不準確不全面的反映提出批評[25],贊成陳建功要求復核。我的意見釆取給荒煤、馮牧通信形式(因為他倆將陳匯報批給我看的),希望將陳匯報轉報中宣部并在內刊刊載時,將我的意見附在后面。現在用筆用腦都吃力,這點東西前后經過兩周,花了幾天時間,寫了六頁信紙,約二千字。看來還需刪減修改,才拿得出手。”[26]他用了“《這一代》事件”稱謂,投入較多時間精力寫意見,可見這件事在他心中的重要性,他的意見是否交出去,“內刊”刊發沒有,因無法查證,均不得而知。從《這一代》及大學生文學刊物紛紛停刊來看,張光年的努力于事無補,但能夠看出時任中國作協黨組書記思想解放、愛護青年的開明態度。

圍繞“《這一代》事件”及大學生文學社團刊物的停辦反映出特定歷史時期文化的復雜性,“文化的復雜不僅體現在它那多變的過程及社會性定義——傳統、習俗機構、構形等等——之中,而且(就這種過程的每一階段而言)也體現在那些業已發生或將會發生歷史變化的諸因素之間的動態關系中。”[27] 英國馬克思主義文藝理論家雷蒙德·威廉斯將文化的構成因素區分為殘余因素、主導因素和新興因素,三者處于不斷地此消彼長的復雜動態過程之中,“殘余總是同文化過程先前的社會構形和先前的階段相關聯”。[28] 70年代末80年代初正值改革開放初期,新興因素、新生力量萌動、勃興,而舊的觀念、意識、習性還在延續,沒有完全退場,《這一代》的停刊是可以理解的了。

三

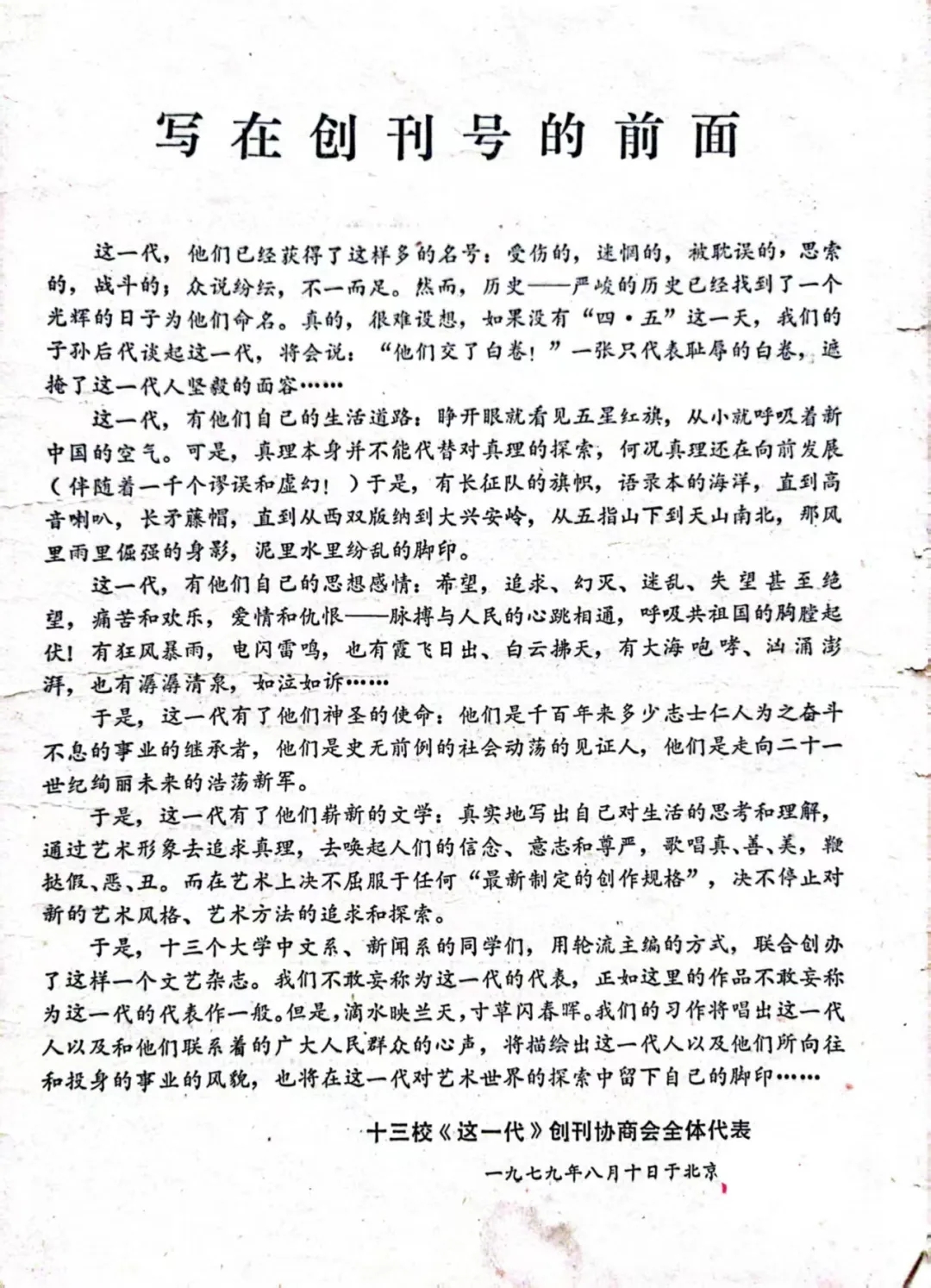

分析《這一代》里的文本,首先要從上文中提到的“發刊詞”談起,正式刊出時的篇名為《寫在創刊號的前面》,落款是:十三校《這一代》創刊協商會全體代表,時間署:1979年8月10日。現摘引其最后一句話如下:

我們的習作將唱出這一代人以及和他們聯系著的廣大人民群眾的心聲,將描繪出這一代人以及他們所向往和投身的事業的風貌,也將在這一代對藝術世界的探索中留下自己的腳印……[29]

這篇文章其實是由黃子平執筆完成的,他當時是北大《早晨》主編。在這個文本中,“自我”消隱了,取而代之的是“代言人”形象,是“一代人”的形象和心聲的抒發,其間蘊涵著強烈的代際意識和歷史意識。黃子平以抒情和凝練的筆觸概括了“這一代”人生道路的艱辛、曲折、坎坷,思想感情的博大、豐富、細膩,繼往開來的神圣歷史使命和“嶄新的文學”的登場。

排在目錄頭條的署名“武大《珞珈山》評論員”的《變革現實的文學》一文屬重磅推出,是由王家新執筆的,但沒能刊出。它是對變革現實的文學的使命等時代主題的一個總看法,其中有如下的話:“我們必須繼承魯迅先生未竟的‘改造國民性’的事業,在馬克思主義的旗幟下,把五四以來思想啟蒙運動推向一個新的階段……我們民族的精神和性格也必將更新……”[30]

《這一代》以小說為主體,所有欄目篇目中,小說部分藝術水平最高,曹冠龍的《火》鞭撻了一個特權者在特殊年代里踐踏法律,草菅人命的暴行。《火》在藝術表現上敘事圓熟,語言“奇崛”,更主要的是,它以變形、象征的手法寫出了主人公死了也要抗爭的不屈的靈魂,他的眼球迸發的憤怒之火導致那個局長渾身灼熱難耐,溺水而亡,這種現代派手法在當時令人耳目一新,贏得青年讀者喝彩。張光年對此作的評價形成有趣的對照:“看了(安東寄來的)大學刊物《這一代》上一個短篇《火》,反 ‘四人幫’的,太不注意細節真實性。”[31]安東的《大海不屬于我們》,運用新穎別致的意識流、蒙太奇手法,以度假的海邊為基點,時空閃回、交疊、錯置,將一個家庭跌宕起伏的命運遭際如一個個畫片組合在一起。此作主題表現干群關系,并不新鮮出奇,但它以藝術表現取勝,著名作家王蒙對它青眼有加:“當時有一些大學的文學社團,例如在武漢大學的文學雜志上我就讀到了張安東的別有風味的小說:《大海不屬于我們》,他寫得憂傷而又含蓄,青春而又沉重。可惜此后不再見到他的創作。”[32]本期頭條、四川大學龔巧明《第二樂章:希望》寫的是一位歸國音樂家堅持對祖國美好未來的信念,至死矢志不移的故事,它以音樂家女兒在父親紀念音樂會時的回憶展現出來,充盈著真摯的愛和火熱的情,是從心間流淌的文字,以情動人,富有感染力。小燚的《賣雞蛋的小姑娘》表現一個家庭出身不好的小姑娘的悲慘遭遇,同時暗喻了時代大變革的光明前景。《瀟瀟雨夜》場景集中于室內客廳,當年科研人員方伯夫被錯劃為“反動分子”,平反歸來,在瀟瀟雨夜成為“我”家不速之客,和當年定性他為“反動分子”的領導在“我”家客廳不期而遇,前者不幸遭遇給后者帶來心靈撞擊和愧疚之情,二人出門同行預示著和解的可能。陳海鷹的《黑海潮》控訴愚昧、無情的迷信思想對生命財產造成的巨大損失。這批小說整體上未脫“傷痕文學”窠臼,控訴極左政策,鞭撻等級特權,這是時代的文學氛圍使然,它們藝術上或多或少均做了可貴的探索,在水準上不亞于當時大牌刊物刊發的小說。

《這一代》創刊號詩歌作者思想上無所顧忌,所寫詩歌“火藥味”十足,因此也直接導致《這一代》的夭折,而它們的藝術性并不高。《橋》《轎車從街上匆匆駛過》《假如王小平當了法官……》《王小平兄弟,咱倆說幾句知心話》這四首詩主題都是反特權的,這一點在《他來自蘭考……》《啊,〈修養〉》兩首詩中也有顯露。反對腐敗,批判特權,呼喚平等是這些詩歌的主旨。1979年8月,葉文福的長詩《將軍,你不能這樣做》引起轟動,沙葉新的話劇《假如我是真的》同樣引起巨大反響,《這一代》上的詩作明顯受到這兩部作品的影響。《轎車從街上匆匆駛過》的素材是一篇新聞報道,[33]《假如王小平當了法官……》《王小平兄弟,咱倆說幾句知心話》兩首詩題材都取自當時報紙披露轟動一時的新聞:王小平利用其父親職權,通過高考作弊,進入北京大學法律系。

這表明,激發這些大學生靈感的素材基本都是取材于新聞、傳聞、茶余飯后的談資。大學生群體共處于同一個校園文化的“場域”中,一起接受新知識新思想,同食同宿,很容易形成共識,產生“共情”,大學生又是最敏感最熱情的群體,呼吁平等正義批判特權腐敗對他們而言是再自然不過的了。而作為這些社會新聞的“耳食者”,他們一旦有機會拿起筆進行“文學創作”時,怎能不“筆伐”之而后快呢?這是一種“社會境況的文學化”和“文學的社會境況化”現象,作者在文學生產中的角色不是“小我”“個體”,而是社會的“代言人”或者他們自認為是社會的“代言人”,這其中存在著一種“精神結構”的作用。法國馬克思主義文學理論家呂西安·戈德曼認為文學與社會生活之間有一種“同構性”,文學作品與社會集體意識甚至集體無意識是同構的。“當一個群體的成員都為同一處境所激發,并且都具有相同的傾向性,他們就在其歷史環境之內,作為一個群體,為他們自己精心地締造其功能性的精神結構。這些精神結構,不僅在其歷史演進過程之中扮演著積極的角色,并且還不斷地表述在其主要的哲學,藝術和文學的創作之中。”[34] 《這一代》刊發的小說和詩歌就是這種文學與社會生活之間的“同構性”以及“精神結構”同源性、一體化的產物。

《這一代》創刊號,“所缺的32頁中,有那篇《變革現實的文學》和兩組詩,一組是寫十年動亂中青年一代堅韌不拔的足跡的,一組是反映新長征進軍中校園生活的。” [35]前一組詩輯名為“不屈的星光”,具體篇目是:徐敬亞的《罪人》、王小妮的《閃》、黃子平的《脊梁》、黎萌的《夢中走過的路》等;后一組詩輯名為“青春圓舞曲”,另有散文詩《心之歌》、雜文《雜文與打狗》“存目”。

《這一代》主編高伐林時隔7年后有如下冷靜的實事求是的反思:“當時多少有一點與科學態度、求實精神相悖的投機心理……在鋒芒、棱角上加強,以大膽求轟動,偏頗之處也就難以避免了。”他設想如果創刊號“更強調思想深度,更講究藝術規律,不是現在這樣一味注重‘火藥味’”,或者由另一所學校編稿也許就不會招致對辦刊宗旨的誤解,刊物的結局或許會不同。[36]

《這一代》創刊前言

四

《這一代》印制工本費共計7200元,在1979年算是一筆巨款了。除了武漢大學校方借給編輯部的2000元之外,其余的都是全國各地大學生拼湊的“預付款”或叫“訂金”,用現在的說法是“眾籌”。高伐林的有關回憶生動形象:“九月一開學,錢、稿、信就象雪片一樣從天南海北飛來了。13所大學學生社團就是13個信息中心,輻射面遍及全國,征稿,征訂,籌款。各校同學聽到這個消息,那種熱情真是滾燙炙人。”[37] 陳建功回憶北大籌款的情形是:“我們就在北大三角地張貼‘小廣告’,開展預付款訂購,那時的同學,愛文學之風氣很盛,紛紛到我們班的男生宿舍里交錢,絡繹不絕。”[38]徐敬亞回憶當時吉林大學一共征訂了200冊,而當時中文系三屆學生總數才160人,可見外系學生占相當比例。[39]

《這一代》共裝訂成冊16000本,編輯部留下4000冊零售,分成15個小組到武漢各高校推銷,非常暢銷,幾天內售罄。在發行階段,《這一代》編輯部動員全年級同學參與進來:打包,登記,郵寄,12000冊雜志分做300包全部寄往全國各地。[40]

《這一代》雖然在編輯制作時引起軒然大波,但基本沒影響發行銷售,除寄往東北和西北兩所大學的刊物遭封存外,各地在短時間內均全部售罄,這堪稱“奇跡”,這是文學黃金時代的文學魅力使然,當然還有社會環境因素的促成。黃子平回憶在北大校園售賣《這一代》的情形:“‘早晨社’全體出動,在三角地擺攤。……那年頭,越是殘本越是好賣,一千本不到一天全部賣完了。”[41] 《這一代》不僅熱銷,而且還奇貨可居,“黑市”價格節節攀高,“最高的達到了五元,是原價的十倍。”[42]《這一代》創刊號有32個頁碼是缺失的,它們以“缺席”的獨特形式構成了一種醒目的“在場”,使得《這一代》以“殘缺”的容貌面世,刺激著購買者的獵奇心理、逆反心理和關于“打壓”的想象,客觀上成為一種營銷策略。

《這一代》發行銷售后,反響熱烈,編輯部收到大量讀者來信,刊登的6篇小說有一半被轉載,一些報刊編輯部去信表示希望跟《這一代》建立長期交流關系。[43]時隔30年后,南方一家很有影響力的都市媒體刊出專訪,用了一個夸張的、抓眼球的標題:《半本學生雜志引起的全國轟動》。[44]

正如瓦爾特·本雅明和布萊希特所主張的,文藝首先是一種社會實踐,《這一代》的創刊和營銷過程表明,文學不僅是一種文本,“但也可以把它看作一種社會活動,一種與其他形式并存和有關的社會、經濟生產的形式。”[45] 從詹姆遜的觀點看,《這一代》不僅證明了“文學是社會的象征性行為”[46] ,而且向我們展示了文學“作為一種社會活動的價值”[47] 。

五

《這一代》創刊號的外在形態是殘缺的,但決不意味著“這一代”的“殘廢”。《這一代》封二上匆忙倉促地油印上的《告讀者書》中的一句話表達了這個意思,它鏗鏘有力,蘊含著一種堅韌不拔的精神。此言不虛,《這一代》的核心成員日后基本上都功成名就,如:陳建功,當代著名作家,曾任中國作協副主席、書記處書記;黃子平,當代著名文學評論家、學者;高伐林,詩人、畢業后分配到團中央宣傳部,后赴美定居;徐敬亞、王小妮、王家新均為當代著名詩人;封面設計者徐冰,當代著名藝術家;徐曉,知名散文家;蘇煒,旅美作家、學者,任教于耶魯大學;曹冠龍,旅美作家;編輯陳晉,曾任中共中央文獻研究室副主任;于可訓,畢業后留校任教,武漢大學文學院教授;張樺成為一名成功的商人。小說《第二樂章:希望》的作者龔巧明畢業后主動進藏,任《西藏文學》編輯,她1986年在一次采訪途中不幸出車禍去世,《光明日報》當年6月16日曾發頭版頭條消息,亦屬身后哀榮。

還有做了大量事務性工作及訂購刊物的各地大學生,他們后來無論是成為“成功人士”,還是在平凡的崗位上默默無聞,《這一代》都是他們共同難以磨滅的青春記憶:“《這一代》仿佛成為一個隱秘的接頭暗號,直接通向這一代人特殊的青春。”[48]

《這一代》的創辦是新時期思想解放運動浪潮中一個耀眼的浪花。它的當事者在時過境遷之后對“《這一代》事件”產生了理性的認知判斷和反省反思。陳建功的看法側重于那個時代:“《這一代》產生的時代,恰是思想解放風生水起的時代,作為大學生中的文學愛好者,有一種指點江山的激情和思索社會的追求”。[49]高伐林的看法側重于事件的意義:“在那個特殊的歷史年代中出現的這件事所蘊含的意義,遠遠超過了這件事本身。”[50]蘇煒著眼于民辦刊物風潮:“《這一代》所牽涉的1978—1981年整個大學和社會民辦刊物的大風潮,其實是整整影響了一兩代人的大事件。”[51]

他們心心念念、自我定位的“這一代”指的是“文革”后恢復高考的77級、78級大學生(也有人把79級也包括在內)。當然,這是狹義的理解,廣義的“這一代”還應包括沒機會上大學的同齡人。“這一代”的“同屬意識”,在作家、詩人、藝術家、思想家、學者中廣泛存在,這是他們的“共同體意識”,顧城有名詩《一代人》,舒婷有詩歌《一代人的呼聲》,葉辛有長篇小說《我們這一代年輕人》,劉小楓寫下了膾炙人口的思想隨筆《這一代的怕和愛》。“這一代”的特殊性在于,他們經歷了“十年”,這是他們“失去的十年”,他們曾經是紅衛兵,繼而下鄉插隊……他們是這個時段所塑造也是所耽擱的一代人。他們從田間地頭、崇山峻嶺奔向考場,趕上高考末班車,他們走進大學校園時早過而立之年,正奔不惑而去。因此,在這一代青年中,壓抑了太多的力量、思索、理想、熱愛和追求。[52]他們是理想主義的一代,著名學者劉小楓斷言:“這一代人從誕生之日起,就與理想主義結下了不解之緣。”[53]歷史學者羅志田有如下觀察:“這一代人,總帶幾分理想的色彩(譬如多曾經過‘文學青年’的階段,總有些辦刊物的沖動,等等);又稍多獨立精神”。[54]高漲的理想主義精神,強烈的歷史使命感和社會責任感,飽嘗人生苦難而堅韌不屈的意志,為事業獻身的巨大熱忱,獨立思考的意識,是這一代人的“精神結構”。“這一代”的人生經驗、個體命運與時代命運、國運高度重合。他們在大學校園里是新思想新觀念的吸收者、傳播者,走出校門是改革開放的見證者、親歷者、捍衛者與推動者。

劉小楓在1980年代就從歷史文化的角度,在符號意義上稱他們這一代為“四五”一代。他從對“四五”一代的知識社會學考察,“導向‘四五’一代的自我審視和自我批判。”[55]并將“五四”一代和“四五”一代作了比較。[56]同樣反思“這一代”并與“五四”一代進行比較的還有文學史家陳平原:“不該忘記那‘出師未捷身先死’的《這一代》,這刊名很能代表 77 級 、78 級大學生的歷史感覺,那時大家普遍認定,我們‘這一代’將大有作為。幾十年過去了,我們這一代到了該自我反省的時候了。自以為天之驕子的 77、78 級大學生,路走得比較順,不是因為我們特能干,很大程度上得益于‘改革開放’的大背景。對比‘五四’的一代,這種感覺尤其強烈。我們的成功,某種意義上是時代造就的,雖然我們自己也很努力;但‘五四’一代更多靠自己,他們不但改變了自己的命運,也扭轉了時代的車輪。這一點,我們自愧不如。”[57]他還建議“這一代”人“在各自專業以及精神史的高度,重新審視‘我們這一代’……將其作為思想資料”。[58]這番話透露出他的“歷史感覺”和歷史意識,他總體上認可“這一代”是成功的,但與“五四”一代的代際比較中看出“這一代”只是站在時代“風口”上而已,所謂時勢造英雄,他們缺乏歷史主動精神,這是他的研判也是他的遺憾,而所謂“精神史”“思想資料”云云又對反思、總結“這一代”充滿期許。

《這一代》“發刊詞”的作者黃子平在《這一代》創刊30年后的反思寄慨遙深,耐人尋味:“那是一個探索的年代,英勇無畏地探索自我、探索社會,探索民族前行的歷史可能性。”“挫敗(尤其是歷史性的失敗)才是我們生命的組成部分,而且是那重要的部分”;“多少年了,午夜夢回,如今時時襲來撞擊久已沉寂的靈魂,豈不正是生命中那一次又一次的失敗和挫敗,那些未能實現的歷史可能性,那些被錯過的、擦肩而去的歷史瞬間?譬如說,《這一代》。”[59]

而“歷史瞬間”在某種意義上未尚不是永恒。意大利歷史學家克羅齊說:“如果我們真能使人物與事件在想象中重新復活,如果我們能思索他們的內心,即能思索直覺與概念的綜合,即具體的思想時,歷史就已完成了。”[60]關于《這一代》和“這一代”,我們這些后來者盡管試圖努力還原歷史事件的來龍去脈和他們的思想、行為,但置于更宏闊的歷史背景來看,我們似乎很難“在想象中重新復活”那些人物和事件,似乎很難走進他們的“內心”、思想、情感、心理,辨析“這一代”“概念”和“直覺”的結合。“這一代”在當今社會舞臺上陸續地基本退場、謝幕了,但在思想史、精神史意義上關于他們的話題還沒充分展開,也就是說,“歷史”尚未完成。

注釋:

[1] 本文系國家社科基金規劃項目“新時期文學的‘歷史化’研究”(22BZW149)研究成果。

[2] 徐永清訪談《大學生刊物〈秋實〉的創辦過程》,蘇煒訪談《〈紅豆〉生南國》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第149頁。

[3] 張樺訪談《大學生文學刊物〈這一代〉創辦的來龍去脈》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第47頁。

[4] 張樺訪談《大學生文學刊物〈這一代〉創辦的來龍去脈》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第47頁。

[5] 蘇煒訪談《〈紅豆〉生南國》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第95頁。

[6] 高伐林:《一個前〈這一代〉編者與一個〈青年論壇〉記者的對話》,《青年論壇》1986年第5期。

[7] 張樺訪談《大學生文學刊物〈這一代〉創辦的來龍去脈》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第43頁。

[8] 陳建功訪談《北京大學早晨文學社和文學刊物〈早晨〉》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第5頁。

[9] 陳建功:《“這一代”文學與青春同在》,http://www.00444477.com/2005/2005-03-18/14672.html.

[10] 張樺訪談《大學生文學刊物〈這一代〉創辦的來龍去脈》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第50頁。

[11] 張樺訪談《大學生文學刊物〈這一代〉創辦的來龍去脈》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第52頁。

[12] 張樺訪談《大學生文學刊物〈這一代〉創辦的來龍去脈》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第54、43頁。

[13] 張樺訪談《大學生文學刊物〈這一代〉創辦的來龍去脈》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第53頁。

[14] 高伐林:《一個前〈這一代〉編者與一個〈青年論壇〉記者的對話》,《青年論壇》1986年第5期。有一個佐證是,王蒙自傳《大塊文章》中把對《這一代》發表的小說《大海不屬于我們》的閱讀感受放在“第四次文代會”這一章里。

[15] 黃子平:“然后北大中大往下輪流”。(黃子平:《遠去的文學時代》,復旦大學出版社2012年版,第320頁。)陳建功:“商定第二期由北大制作,以后由各參與高校輪流制作。”(姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第5頁。)以上二人說法較可信。陳平原:“《這一代》第一期由武漢大學《珞珈山》負責,第二期則中山大學《紅豆》接棒。”(陳平原:《遙望八十年代》,《文藝爭鳴》2018年第12期。)不確,他其時為中山大學《紅豆》編輯;徐敬亞回憶說第二期由吉林大學承辦也是不確的。(姜紅偉、徐敬亞:《八十年代,被詩浸泡的青春——徐敬亞訪談錄》,《詩探索》理論卷2016年第一輯。

[16] 徐永清訪談《大學生刊物〈秋實〉的創辦過程》,蘇煒訪談《〈紅豆〉生南國》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第94、151頁。

[17] 張樺訪談《大學生文學刊物〈這一代〉創辦的來龍去脈》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第55頁。

[18] 黃子平:《早晨,北大》,黃子平:《遠去的文學時代》,復旦大學出版社2012年版,第320頁。

[19] 陳平原:《遙望八十年代》,《文藝爭鳴》2018年第12期。

[20] 王家新:《我的八十年代》,https://www.zgshige.com/c/2016-09-12/1787172.shtml.

[21] 詳情見徐曉的回憶文章《那本雜志與我》。

[22] 張光年:《文壇回春紀事》(上),海天出版社1998年版,第197-198頁。

[23] 張光年:《文壇回春紀事》(上),海天出版社1998年版,第201頁。

[24] 張光年:《文壇回春紀事》(上),海天出版社1998年版,第201頁。

[25] 高伐林武大畢業后分配到團中央工作,有機會閱覽本單位的簡報,他在1986年的文章里引用一個中央級單位的簡報內容,或許就是張光年日記中提到的團中央的“報告”“反映”,其中有定性嚴重、措辭嚴厲的文字(高伐林:《一個前〈這一代〉編者與一個〈青年論壇〉記者的對話》,《青年論壇》1986年第5期。)

[26] 張光年:《文壇回春紀事》(上),海天出版社1998年版,第204頁。

[27][英]雷蒙德·威廉斯:《馬克思主義與文學》,王爾勃、周莉譯,河南大學出版社2008年版,第129頁。

[28][英] 雷蒙德·威廉斯:《馬克思主義與文學》,王爾勃、周莉譯,河南大學出版社2008年版,第132頁。

[29] 《這一代》創刊號。

[30] 高伐林:《一個前〈這一代〉編者與一個〈青年論壇〉記者的對話》,《青年論壇》1986年第5期。

[31] 張光年:《文壇回春紀事》(上),海天出版社1998年版,第152頁。

[32] 王蒙:《大塊文章》,花城出版社2007年版,第72頁。

[33] 高伐林:《一個前〈這一代〉編者與一個〈青年論壇〉記者的對話》,《青年論壇》1986年第5期。

[34] [法]呂西安·戈德曼:《文學社會學方法論》,段毅、牛宏寶譯,工人出版社1988年版,第46頁。

[35] 高伐林:《一個前〈這一代〉編者與一個〈青年論壇〉記者的對話》,《青年論壇》1986年第5期。

[36] 高伐林:《一個前〈這一代〉編者與一個〈青年論壇〉記者的對話》,《青年論壇》1986年第5期。

[37] 高伐林:《一個前〈這一代〉編者與一個〈青年論壇〉記者的對話》,《青年論壇》1986年第5期。

[38] 陳建功訪談《北京大學早晨文學社和文學刊物〈早晨〉》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第6頁。

[39] 姜紅偉、徐敬亞:《八十年代,被詩浸泡的青春——徐敬亞訪談錄》,《詩探索》理論卷2016年第一輯。

[40] 張樺訪談《大學生文學刊物〈這一代〉創辦的來龍去脈》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第52-53頁。

[41] 黃子平:《早晨,北大》,黃子平:《遠去的文學時代》,復旦大學出版社2012年版,第320頁。

[42] 張樺訪談《大學生文學刊物〈這一代〉創辦的來龍去脈》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第53頁。

[43] 張樺訪談《大學生文學刊物〈這一代〉創辦的來龍去脈》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第54頁。

[44] 田志凌:張樺專訪《半本學生雜志引起的全國轟動》,《南方都市報》2008 年7 月 27 日。

[45] [英]特里·伊格爾頓:《馬克思主義與文學批評》,文寶譯,人民文學出版社1986年版,第66頁。

[46] [美]弗雷德里克·詹姆遜:《政治無意識》,王逢振、陳永國譯,中國社會科學出版社2011年版,第7頁。

[47] [美]弗雷德里克·詹姆遜:《新馬克思主義》,陳永國、胡亞敏等譯,中國人民大學出版社2018年版,第186頁。

[48] 田志凌:張樺專訪《半本學生雜志引起的全國轟動》,《南方都市報》2008 年7月27日。

[49] 陳建功訪談《北京大學早晨文學社和文學刊物〈早晨〉》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第6頁。

[50] 高伐林:《一個前〈這一代〉編者與一個〈青年論壇〉記者的對話》,《青年論壇》1986年第5期。

[51] 蘇煒訪談《〈紅豆〉生南國》,姜紅偉:《詩歌年代》,北岳文藝出版社2019年版,第96頁。

[52] 于可訓:《潛在的潮流——近年來大學生文藝述評》,《這一代》創刊號。

[53] 劉小楓:《這一代的怕和愛》,生活·讀書·新知三聯書店1996年版,第14頁。

[54] 羅志田:《77級:追憶與反思》,王輝耀主編《那三屆:77、78、79 級大學生的中國記憶》,中國對外翻譯出版公司2014年版,第91頁。

[55] 劉小楓:《這一代的怕和愛》,生活·讀書·新知三聯書店1996年版,第122頁。

[56] 劉小楓將中國現代知識分子分為四組代群,其中第三代群為“四五”一代,即四十年代末至五十年代末生長,七十至八十年代進入社會文化角色的一代。見劉小楓:《這一代的怕和愛》,生活·讀書·新知三聯書店1996年版,第125頁。當代著名畫家何多苓與艾軒1984年合作創作油畫《第三代人》,即劉小楓所謂的“四五”一代,即“這一代”。

[57] 陳平原:《小說史學面面觀》,生活·讀書·新知三聯書店2021年版,第254頁。

[58] 陳平原:《我們和我們的時代》,王輝耀主編《那三屆:77、78、79 級大學生的中國記憶》,中國對外翻譯出版公司2014年版,第49頁。

[59] 黃子平:《早晨,北大》,黃子平:《遠去的文學時代》,復旦大學出版社2012年版,第321頁。

[60] [意]貝奈戴托·克羅齊:《歷史學的理論和實際》,傅任敢譯,商務印書館2005版,第56 頁。