《西部》2025年第2期|汗漫:荷戈圖

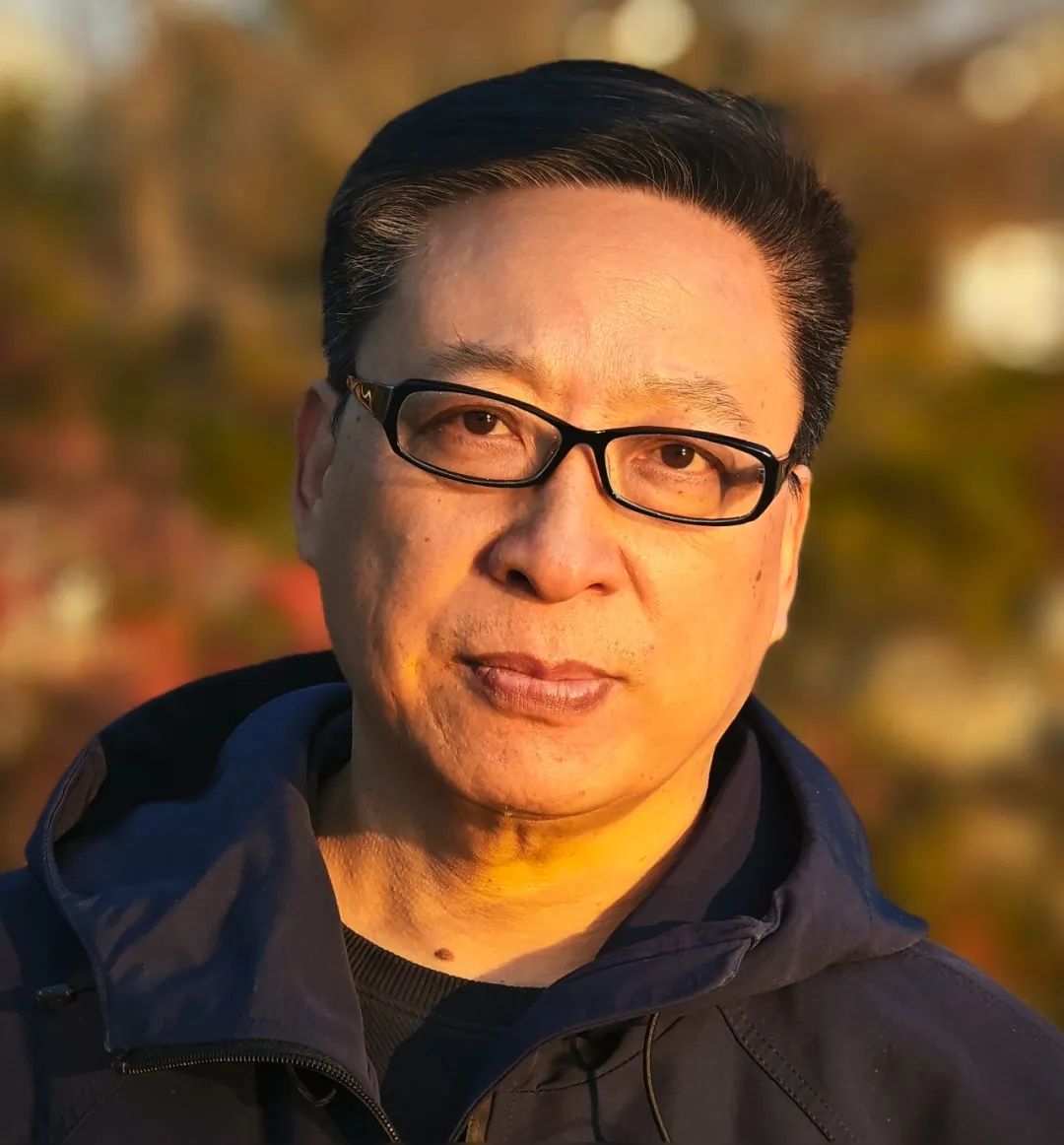

汗漫,詩人,散文家。著有詩集、散文集《一卷星辰》《在南方》《星空與綠洲》《紙上還鄉》《上海記》等。曾獲“人民文學獎”“揚子江詩學獎”“琦君散文獎”“雨花文學獎”“清明文學獎”"芙蓉文學雙年榜”“西部文學獎”等獎項。現居上海。

一

洪亮吉肩扛長戈,眼睛一眨不眨,看我走進他位于常州獅子巷內的家。

他貌不驚人,眼睛細小得近于無,體態清癯,頭戴清朝士兵的圓頂帽。身穿灰色長棉袍,袍邊緣,可看出紅襯里。若母親在世,他會把紅襯里反穿在外,逗得她呵呵直樂。從前,他就常以各種滑稽姿態、戲謔話語逗母親呵呵直樂,讓她暫時緩解疲勞和悲愁。父親在他六歲時亡故,母親操勞于五個小兒女的衣食,常躲在無人處痛哭,病故。她未來得及看見洪亮吉四十三歲時考中榜眼,也就沒看見他翻過天山、流放于伊犁,大喜大悲兩不知,也罷。

洪亮吉身旁,挺立一棵松樹。

天山下,一年間,松樹隨處可見,紅松、落葉松、白皮松、青松……松濤如海潮,震撼人心。江南雖也常見到松樹,往往是孤零零的一棵、三五棵,占主流的植物是玉蘭、柳樹和香樟。天山內外,松樹廣泛介入世俗生活,伐倒后,可鋪成棧道,構筑橋梁、房屋,燃燒出濃郁的松香和火焰,陪伴邊地人民度過寒冬,完全是壯烈士子舍身赴難的形象。在《伊犁日記》《萬里荷戈集》《百日賜還集》中,洪亮吉屢屢寫松,其實就是在寫理想中的自己:“峰勢南北松東西,松影向背云高低”“萬松怪底都相識,曾向童年夢中來”“看峰前行馬蹄駛,欲到青松盡頭止”……

當然,此時我看到的洪亮吉和一棵松樹,是畫像,由晚清畫家張崟所作,復制放大而成,占滿客廳整面墻壁。目前,此地作為旅游景點,迎接東西南北客。

張崟,洪亮吉的同代人,絕意于仕途,縱情水墨,愛松,常被稱為“張松”。他的傳世畫作中,總有松樹蒼蒼然、凜凜然,立于草廬邊、山腳下、溪流旁,讓整幅畫面擁有重心與靜氣。那些與松樹為鄰的畫中人,行止端肅。前來索畫以求升值或行賄的官吏、富商如過江之鯽,張松不勝其煩,躲在人煙偏遠處,彈琴聽流水。翻書,讀洪亮吉新疆詩文,字里行間屢屢有松樹浮現,遂引這一陌生人為知己。后,張松與洪亮吉相識復相惜,為其作肖像畫,當然,身旁必須挺立一棵松樹。

洪亮吉看見畫中的松樹和自己,笑得眼睛瞇成縫,寫詩致謝:“荷戈人在夕陽邊,宛馬如龍不著鞭。欲貌鴻蒙萬里雪,別施輕粉寫祁連。”對于那個邊塞荷戈人,張松自然以濃墨繪就,如銅鑄鐵打,遠離輕粉般的媚態,契合洪亮吉的蒼茫氣質。

畫面中,長戈酷似巨筆。洪亮吉因筆而罹禍,也因筆而躋身于袁枚、黃景仁、趙翼等才子構成的晚清詩壇,眾星閃耀,試圖照破一個晦暗的時代。

有人別出心裁,點評乾嘉詩人共一百〇八家,與《水滸傳》中人物一一對應,洪亮吉就成了“花和尚魯智深”。“好個莽和尚,忽現菩薩相,六十二斤鐵禪杖。”我看洪亮吉肩頭那一支戈,的確很像鐵禪杖,但身材瘦削,不似魯智深壯碩有力。他還愛柳樹、寫柳樹,絕不會因厭煩樹上鳥窩而倒拔垂楊柳。

眼前,家宅中,這巨大畫面上方懸一匾額,鐫刻“風雪授經堂”五字,是洪亮吉的篆體手跡。曾經,冬夜里,母親一邊哐當哐當織布,一邊講授《詩經》《離騷》,為幼子開蒙施教。母親故去后,這世界就四季風雪了。每逢祭日,洪亮吉不吃飯、不會客、不走正門,喃喃誦讀母親最愛的詩句:“昔我往矣,楊柳依依,今我來思,雨雪霏霏……”臉上滿是淚水。

自一八〇〇年從新疆獲赦歸來住進這兩進宅第,至一八〇九年六十三歲去世,洪亮吉在此度過最后九年歲月。他把終老之地定名為“風雪授經堂”,請張松畫一幅《風雪授經圖》,畫面上,母親織布,少年在油燈下讀書,窗外風雪彌漫。其實,這一宅第,母親沒有住過。父親早亡,洪亮吉與四位姐弟隨母親移居外婆家,那是一座種滿杏樹的園子。在風雪授經堂,在一個兒子歸來的地方,母親的靈魂必縈回其間,風雪呼嘯聲和授經聲不息。

我看到,洪亮吉居住的臥室,擺有一塊祖上傳下的漢代銅鏡,曾映照過父母、妻子和他的容顏。銅鏡背,鐫刻一行字:“久不見,侍前稀;君行卒,我安歸?”驚心動魄。當洪亮吉遠在西域,妻子亦即表妹蔣宜人,大約不敢在燈下獨自看這銅鏡、這一行字。

風雪授經堂后院,現辟為洪亮吉第六世孫、現代戲劇家洪深的事跡陳列室。此前,我竟不知道,洪深的生命源自這一院落,源自風雪授經聲。他曾赴美攻讀戲劇專業,以英文寫作《中國的舞臺》,向世界介紹中國古典戲劇《西廂記》等。歸國后,以戲劇投身抗戰和民族解放,導演過《雷雨》等名作。洪深有句名言:“人無夢想,豈不是和咸魚一樣?”另一句名言緊跟上來:“我的夢想,是明年吃苦的能力比今年更強。”

話語如此奇警、跌宕,似先祖洪亮吉對著伊犁河中的鮮魚獨白,抬頭即見天山雪。

二

在古代,一個詩人的名與字,常常暗合其命運,令人震驚。

北宋黃庭堅,字魯直,他的確貌似魯鈍而靈魂中直,決不會避兇趨利、巧言令色。站在遭流放的蘇軾一邊,在精神上追隨之,盡管他當時還沒見過蘇軾。結果被罰了十斤銅,遭流放,最終在宜州病逝。

洪亮吉亦如此。他生于一七四六年,字君直、稚存,的確走了堂堂正正的君子一途,存一顆稚嫩天真之心。

他直言犯上。作為上書房行走,履職于文牘史料間,本來連上朝面奏的資格都沒有,卻洋洋灑灑寫文章,教導新上任的嘉慶帝如何治天下、護民生,點名道姓抨擊官場時弊,聲稱:若政風不變,則和珅一類人物還會出現,并非將其懲處一番,就風清弊絕、萬事大吉。這篇文章,一式三份,請三位大臣代為呈送皇上。兩個大臣接過,讀了,皺眉頭。“稚存兄,幼稚了,言語不妥。”“君直兄過于率直,如此行文,恐遭災禍……”均未代奏。第三個大臣很感動:“見解犀利,境界洪大,兄乃憂國憂民之真君子也 。”嘉慶帝讀罷,臉色鐵青,揚手將之扔散一地。

洪亮吉被確認犯死罪,入大牢。嘉慶帝囑托刑部官員:“一介書生,身子弱,不得對其用刑。”伊秉綬等友人帶著酒肉來探視,預感是永別,眼淚汪汪。洪亮吉埋頭大啖痛飲,朗聲道:“丈夫自信頭顱好,須為朝廷吃一刀。”聲音洪亮。嘉慶帝遠遠聽見了,心一震:不殺洪亮吉,那些對新帝不屑的舊臣更猖獗;殺洪亮吉,則壞了“行仁政”“咸與維新”的新朝形象,猶豫一番,下詔:“罪不至死,發配伊犁。”

此非洪亮吉首次發聲犯上。數年前,乾隆在位,就如何治理匪亂征集意見。眾官員說一些“康乾盛世,海晏河清”之類的空話,乾隆頷首微笑。剛踏入仕途的洪亮吉,忍不住托人遞奏文:匪亂成因在于民不聊生,只有減稅賦、治惡吏、惠民眾,則亂象消泯。如此直陳己見,震驚朝野,友人低聲提醒:“稚存兄,躲一躲如何……”洪亮吉頓然明白處境之險,遂以弟弟離世、還鄉奔喪為由,惶惶然逃出紫禁城。在常州待兩年余,寫詩看杏花,授業育門生,甚好。

這次因教導嘉慶帝罹禍,是他剛剛被召回紫禁城、重歸上書房不久的事。可見,一個端莊士子的名與字,就是天道和命運,如何能遠禍避災?

嘉慶帝詔令下達的第二天,洪亮吉來不及與家人告別,上路赴伊犁,這樣的行政效率,在清廷前所未有。

這是一七九九年的事情,洪亮吉五十三歲。

越天山,雪深路險,車輛側翻,壓在一匹馬和洪亮吉身上,無法動彈,直到一個維吾爾族老人出現,才將他救出,塞幾個馕和一壺熱水,送出峽谷。一路壯麗景象,是對政治傷害的巨大補償,令他毫不顧忌“一不得飲酒,二不得寫詩”之圣意,一路誦唱贊美詩——無酒可喝也罷,這泉涌般汩汩不絕之詩思,如何能禁絕?

地脈至此斷,天山已包天。

日月何處棲,總掛青松巔。

窮冬棱棱朔風裂,雪復包山沒山骨。

峰形積古誰得窺,上有鴻蒙萬年雪。

天山之石綠如玉,雪與石光皆染綠。

半空石墮冰忽開,對面居然落飛瀑。

青松崗頭鼠陸梁,一一竟欲餐天光。

沿林弱雉飛不起,經月飽啖松花香。

人行山口雪沒蹤,山腹久已藏春風。

…………

洪亮吉的這一首代表作《天山歌》,也是一曲自我之歌。他必須肯定自己擁有天山般的雄大,才有信心將這孤獨長途走下去。以詩歌化解苦難,以修辭保存稚氣,是洪亮吉乃至蘇軾、黃庭堅等歷代杰出士子的方法。

六個月后,跋涉一萬里,他滿身泥濘、一頭長發 ,出現在伊犁將軍府,讓伊犁將軍震驚得扔掉了手里的茶盅……

又過三個月,一八〇〇年四月,因天下大旱、祈雨無效,嘉慶帝忽想起遠放伊犁的洪亮吉,猜度,是否因自己容不下忠臣逆言,上天鳴不平,遂以旱情懲戒警示?嘉慶帝沐手焚香,恭敬抄寫大臣精心草擬的圣旨,“罪亮吉后,言事者日少”云云,為洪亮吉平反。寫罷最后一字,紫禁城雷聲大作、豪雨如注。嘉慶帝驚得一下子從龍椅上站起來,淚流滿面。二十余日后,詔令傳至伊犁將軍府,那將軍手里的茶盅再次掉在地上:貶放伊犁未滿百日即可生還內地者,無第二人。

自小似與“吉”無關,終獲大吉,進入士子與詩人組成的嘹亮序列。

一個人的名與字,由祖輩深思熟慮后確定。依照名字中的冀愿,做人行事,就是孝。一個人的號,則是其成年后的自我宣示,對名與字進行補充、回應或修正。洪亮吉,號“北江”,因常州以北橫貫一條大江,滔滔西來如壯士。自新疆歸,住進獅子巷這一庭院,又號“更生”,風雪授經堂也稱作“更生堂”。

他想在母腹內重生一次,避開紫禁城,倘如此,還能出現在伊犁河邊嗎?

三

數年前,一個夏天,我乘飛機至烏魯木齊,再轉機抵伊犁,前后共計七小時,自上海來到洪亮吉的貶放地。下飛機,涼意一擁而上,我急忙從行囊里掏出厚衣。

涼意,使人保持頭腦的清醒,抵御言辭的腐敗,故,洪亮吉在邊陲更生復新生,成為杰出的言說者。

洪亮吉去程六個月、返程五個月,艱辛備嘗。他緩慢越過天山峽谷,深情詠嘆。我僅僅在喀拉峻草原站半小時,從眼前草綠,一直望向遙遠峰頂的雪白。我騎馬,一個牧民牽著韁繩,不放心這匹馬對一個外地人的輕慢。洪亮吉與他的那匹馬,彼此懷有怎樣的深情?“識路未應呼老馬,歧途先已泣孤臣。云邊一笛驚殘夢,天外三山伴此身。”我寫不出如此孤悲的《古城逢立春》,也寫不出那首雄拔恣肆的《天山歌》。在伊犁,我大概就像峽谷中那一朵云,轉瞬間了無痕跡。

在洪亮吉身上,可印證里爾克“詩是經驗”之觀點。如果沒有貶放伊犁,洪亮吉大約也風吹云散了無痕,在中國文學史上沒有存在感。從“文章與人格”這雙重維度,將他與“晚清第一詩人”黃景仁相衡量,我更愿將敬意獻給這一西去東歸之人,盡管他始終以謙卑心維護知己、早夭者黃景仁的詩學地位。

天山下,白晝很長,為了讓人們長久駐足于風景,撫慰心靈;也為了讓瓜果充分接受光照,煥發甘甜。因壯美,伊犁無限慈悲。

洪亮吉在伊犁河邊行走,看風景,問民俗,常被那些牧民、商販請進家中,吃手抓飯、烤羊排、馕,喝奶茶,但不敢違背“禁酒”這一圣旨。他的語調洋溢出歡快氣息,像有手鼓隱約敲響于言辭中。他絲毫不像一個悲觀絕望的罪臣、異鄉人。

他就這樣邊走、邊看、邊吟誦,回居所,趕忙展紙揮筆,寫下那些奇異詩句。“伊犁河谷行舟賞,塞外風情醉筆癡。頭枕天山明月睡,神游冰嶺雪雞嬉。”“誰跨明駝天半回,傳呼布魯特人來。牛羊十萬鞭驅至,三日城西路不開。”“古廟東西辟廣場,雪消齊露粉紅墻。風光谷雨尤奇麗,蘋果花開雀舌香。”

不足百日,洪亮吉為伊犁留下近百首詩,成為當下伊犁旅游業的廣告資源。繼唐代邊塞詩人之后,又一個杰出的言說者,為西部的美與力量發聲。不被言說的美,毫無存在感。不被肯定的力量,隨風渙散。除了與唐代邊塞詩的悲壯傳統相貫通,洪亮吉還描摹出一個清新動人的伊犁,筆致間充滿家園感,足可以將身心安頓其中。顯然,洪亮吉在嘉慶帝平反昭雪的詔令到來前,已做好終老伊犁、埋骨邊塞的打算。

芒種才過雪不霽,伊犁河外草初肥。

生駒步步行難穩,恐有蛇從鼻觀飛。

洪亮吉的伊犁詩篇中,這首《伊犁記事詩》最為生動喜人。短短數日的游蕩中,我沒碰到牛馬生駒的場景。在春日新生的一匹駒身上,洪亮吉認出稚氣仍存的自我:一概行難穩、有驚恐,幸而天高草肥水不寒,甚好。

這些詩,不敢讓負有監督之責的那位伊犁將軍知曉。返江南,《萬里荷戈集》等詩文集問世,洪亮吉名動神州。同鄉前輩趙翼讀罷,感慨:“憶君最恐君歸遲,愛君轉恨君歸早。”洪亮吉江南歸來早,是伊犁的損失,也是伊犁的慰藉:一個充滿愛意、美感和行動力的人,免卻埋骨異鄉的孤寒,而杰出的魂魄充盈于四方千秋。

在伊犁,我去了位于惠遠古城的將軍府。已成為歷史保護建筑的這一景點,最震撼人心處,非庭院里的花木與水井,也非室內的印房、冊房、糧餉處、駝馬處、功過處、公堂,而是乾隆將伊犁辟作“遣戍點”后罹罪而來的文人士子如此耀眼醒目:徐步云、莊肇奎、方士淦、舒其紹、洪亮吉、徐松、王大樞、林則徐、鄧廷楨……展廳內,他們的一幅幅肖像,如路標指引后人,回溯歷史的幽深處。

一百四十年前,洪亮吉肩扛長戈,偶爾走進將軍府這院落,與伊犁將軍聊聊天,關于民生與邊防,關于當地動植物的考察情況,關于民俗。“伊犁甚美,卻無人言及。我正邊看邊寫,以圖讓內地人民了解邊陲風情。”接著,提出若干令伊犁將軍不太愉快的建議,起身而去。將軍以復雜眼神,盯著洪亮吉紅潤的臉、挺直腰桿的背影,那長戈的尖端在陽光下反射著一小點鋒利的光。

那長戈似乎沒什么用途,洪亮吉肩扛它走來走去,大約在以此確認自我和命運:它就是一支筆、一把禪杖,有誰能將它剝奪?

四

一八〇〇年五月,別伊犁,洪亮吉手牽棗紅馬,一步三回頭,與送行者灑淚擁別,彼此明白,這大抵就是永別。

“黃泥墻北打門頻,白發來辭喜氣新。欲買鮮魚飼花鴨,商量明日餞歸人。”詩中所敘,是啟程回江南前的情景。他頻頻登門、坐下、吃魚吃鴨,當然也喝酒、吟詩、唱歌——那位伊犁將軍,對這奇異的罪臣與詩人放任不管了。談到還鄉后的生活,他說:“買一艘船,到太湖上釣魚,船帆上寫一行字,‘五湖歸戍客,三島謫仙人’。”在座的漢族人、維吾爾族人、哈薩克族人齊聲叫好。冬不拉的琴弦彈響了,洪亮吉把衣袖卷起來、長衫下擺撩起來,乘醉起舞,腰肢靈活。

再度越天山,心情不同于初入邊地的悲慨和哀涼,多了留戀與感激。七月五日,涼州城,他寫下長詩《涼州城南與天山別放歌》,依舊是一首自我之歌:

去亦一萬里,來亦一萬里。

石交止有祁連山,相送遙遙不能已。

昨年荷戈來,行自天山頭。

天山送我出關去,直至瀚海道盡黃河流。

今年賜敕回,發自天山尾。

天山送我復入關,卻駐姑臧城南白云里。

天山之長亦如天,日月出沒相回環。

朝依山行莫山宿,萬里不越山之彎。

…………

洪亮吉的馬車裝滿哈密瓜。途中,驛站與城鎮之間距離遠,獲取食物不便,哈密瓜可止渴充饑。巨大而暗綠的瓜,像小綠洲,滋養著一個漂泊者、還鄉人。一個月后,馬車上剩一枚最大的哈密瓜,舍不得吃。到敦煌,裝滿一車敦煌瓜再趕路。他想家,入塞速度明顯快于出塞。七月初七,至古浪,當地官員大擺筵席,共賞明月。洪亮吉醉了,兩眼明亮,像牛郎星,舉起那枚最大的哈密瓜獻給織女星:“古浪縣邊逢七夕,天河橋外說雙星。夜深偶憶小兒女,遮夢遠山無數青。”他把這一枚瓜,把瓜中藏著的思念,獻給妻子蔣宜人。

在伊犁,輾轉難眠的夜晚,洪亮吉常常回憶童年時代舅舅登門的情景:馬車上,坐著表妹,羞澀地看著大她一歲的表哥。

父親去世后,洪家衰落,母親帶著五個兒女艱難度日。洪亮吉沒有讀私塾的學費,母親和三個姐姐充當先生,邊織布、紡線、繡花,邊聽洪亮吉背誦文章并解讀、糾正。某一年,常州大旱,母親拿出家中僅有的五兩銀子,捐給街頭救濟難民的粥廠,對洪亮吉解釋:“塵世苦辛,兒須懷菩薩心腸……”

舅舅和表妹來了,一輛馬車,把母子六人,接到城郊外婆家生活。外婆家是常州望族,此時也衰落了,須節衣縮食度日。庭院里,有一座藏書樓,名“杏花樓”。樓前種滿杏樹,春天里花開如雪。洪亮吉愛杏花,緣于六歲起就在藏書樓里跑來跑去,小一歲的表妹蔣宜人追隨他,二人一同看花、讀書、做游戲。洪亮吉念念不忘的一個場景:表妹腳穿紅繡鞋,走在落了厚厚一地的白杏花里,鞋幫被掩住一半,像小河岸被春水淹沒一半……

清代科舉考試中的春試,選在杏花開放的三月,故也稱為“杏試”。外婆家種滿杏花,藏書樓以杏花命名,寓意吉祥。洪亮吉少年聰慧,顯露詩才,多有寫杏花的詩,“一春消息杏花知”“有花枝處有秋千”。母親聽了,瘦削、疲倦的臉上浮現笑容,摟著他,親親頭頂。外婆聽了,更偏愛這外孫幾分,做主讓這對表兄妹訂婚、聯姻,共命運。

洪亮吉少年得志,早早考中秀才后,止步不前,長期徘徊于江南各地,以幕僚身份掙一份薪水養家。母親去世,他喪魂落魄。蔣宜人操持家務,多病在身。一子夭折,夫妻抱頭痛哭。哭罷,蔣宜人安慰丈夫:“諸般苦難終消散,兄端正如初,足以慰藉母親在天之靈。功名事,順其自然,不必焦慮。”一七九〇年,洪亮吉四十四歲,獲榜眼,名震常州城,履任貴州督學,政聲斐然。而后,還鄉避禍,繼而,西入天山。

赴伊犁前,夫妻在北京牢房中告別,覺此生難重逢。洪亮吉與蔣宜人彼此交換手帕,手帕上淚痕斑斑……

告別古浪那一夜的牽牛織女星,七月中旬,洪亮吉至蘭州,車上僅剩下那枚最大的哈密瓜。洪亮吉仍舍不得吃,想帶回江南給妻子,當地友人勸道:“不宜久放,盡早吃了吧。”過車道嶺時,洪亮吉將這枚瓜分給同行者,瓜皮則舉到馬嘴邊,它吧唧吧唧吃得歡快,嘴角流出汁水如同小溪出天山。洪亮吉笑了。想起伊犁馬、童年舅舅的馬,眼睛突然紅了。

七月底,過西安。八月,經河南至合肥,到滁州,恰逢暴雨連綿,羈留旅館。天晴,長江上出現小舟,洪亮吉狂喜渡江。九月二日,抵常州,終于回到這風雪授經堂。白發蒼蒼的蔣宜人,看到肩扛長戈、手提一囊書稿的洪亮吉,一愣,“啊呀”一聲大叫,癱坐地上。洪亮吉急忙丟下手中物,上前扶起、抱緊蔣宜人,久久不放。一旁站著的兒女,呆呆然,而后號啕大哭。

那一晚,在床前,洪亮吉從胸口掏出一小布袋伊犁葡萄干,塞到妻子手中。

五

馬車上,一口黑棺材,離開山西運城,朝江南常州方向走,像一艘黑船,逆水,朝生命源頭走。這船里的水手或曰夭亡者是詩人黃景仁,字仲則,三十四歲。馬車外,走著另一匹馬,馬背上是護送亡靈還鄉的洪亮吉,三十七歲,一身素衣。

這是一七八三年,洪亮吉對十六年后貶放伊犁,毫無預感。

盡管已五月初,山西寒意未了,洪亮吉亦心寒如霜降。一路穿嶺越河,馬車放慢速度,恐驚動亡靈。洪亮吉在馬上時時低下頭,端詳車棚下的棺材,若有塵土飄入,就令車夫停下,拿一塊棉布細細擦拭,讓棺木干凈明亮,像從未蒙塵的人。遇到路邊有月季或牡丹,他就采來一束,放棺材上。車夫不禁輕輕感嘆:“先生仁義……”

夜,旅館。馬車停門外,洪亮吉數次披衣起身,端油燈,去棺材周圍查看幾番。這情形,酷似從前。

洪亮吉與黃景仁,少年初識即被對方才情吸引,結為知己。兩家只隔一條白云溪,船來舟往,頻頻去對方家做客,被兩位母親喜愛,端來親手做的糕點待客。園子里,杏、桃或梨子熟了,母親們都會摘下來,端到書桌前,兩個少年吃著、說著,寫同題詩。洪亮吉雖有詩興與詩才,但不廢功課,為未來科考文章做準備。黃景仁一味沉溺于詩思,不能自拔,每每有佳句脫口而出,那平素浮著兩團紅暈的白臉,就漲得滿面通紅,在洪亮吉面前走來走去,像孤傲長鳴的仙鶴。

在聯袂參加科考而屢屢敗北的旅館里,在安徽、陜西若干幕府共事的寓所中,兩人鄰榻而眠,談不宜與他人言說的話題,關于詩、仕途、家國,關于人間的悲絕與貪戀。天微明,洪亮吉睡意重了。黃景仁埋頭作詩,扔一地揉皺的廢紙。有新作生成,就推醒洪亮吉,讀給他聽:“十有九人堪白眼,百無一用是書生。”“別后相思空一水,重來回首已三生。”“前度落紅流到海,燕子銜還。”

一夜間,如是三番,洪亮吉基本無眠。黃景仁終于沉沉睡去,夢中吟詩,常掉下床來。洪亮吉半睡半醒,常伸頭觀察好友情狀,起床,將他扶起或推到床榻深處,酷似多年后深夜起身查看那一口旅館外的棺材。

“咽露秋蟲,舞風病鶴。”洪亮吉認定,身邊這一奇人,是偉大如李白一般的詩人,世不二出,務必珍惜之、呵護之。蟲吟鶴鳴聲悲切,黃景仁自然被所謂的康乾盛世所不容。“世人皆欲殺,吾意獨憐才。”杜甫對李白抱有憐愛,洪亮吉有過之而無不及,極力庇護這一“清代李白”:為其迢迢護送母親妻兒去北京,復又接回常州;為其養病、躲債,一次次選擇隱身處;為其推薦幕僚職位,解難紓憂……

一七八一年秋,西安,一次宴會,洪亮吉有意向陜西巡撫畢沅談起黃景仁,盛贊其飄逸不群之才,背誦其詩《都門秋思》:“寒甚更無修竹倚,愁多思買白楊栽。全家都在風聲里,九月衣裳未剪裁。”畢沅聽罷,擊節感慨:“素樸入心!僅‘全家都在風聲里’這一句,就價值千金。洪兄,請其速速西來見我。”黃景仁收到洪亮吉信札,喜出望外,帶病赴西安,在宴會上,展現仙鶴般脫俗高蹈之風采,吟誦新作。畢沅現場拿出五百金以致敬。洪亮吉欣慰不已,可看到黃景仁酒紅也掩藏不住的病容,暗自憂心不已。

對于這五百金的用途,兩人有分歧。黃景仁欲將其交吏部,以求捐得一份官職,了卻半生追求仕進而不得之心結。洪亮吉反對,建議他將這筆錢分作兩半,一部分還債,一部分養家:“如何竟到了捐官之地步?你我返江南,侍奉母親,養兒育女,享受煙火日常,又如何不好?”不歡而散,黃景仁返京,即成永別。他果然去吏部悉數奉上五百金,回法源寺咳嗽、吐血、吟誦,等待紫禁城傳佳音,久無動靜。

一年半后,一七八三年四月,黃景仁強撐病體,再度踏上西行路,欲索討畢沅巡撫允諾“一千金”之余款,也想與洪亮吉見一面。五月,行至運城,死神的腳步追上來,黃景仁匆匆寫下最后一首詞,致洪亮吉,有“往事君應省”“君自不憂孤零”“我夢慣隨江上下,哪管蛟龍睡醒”“抵死不沾京洛土,算從頭,作計輸公等。相憶苦,筆難罄”云云,充滿想念、憤懣、悔悟等復雜情感。洪亮吉在西安收到噩耗,四天四夜趕赴運城,讀罷遺體旁這一遺作,號啕大哭。

一輛馬車緩緩越中原、入江南,八月初一,抵常州,洪亮吉已寫完《黃君行狀》。這篇為黃景仁所作的小傳,贊譽其詩才,嘆惋其人生,懷念兩人友情。“往事我自省,兄弟不飄零……”面對黃景仁墓,洪亮吉低語承諾。在墓旁,他種下一叢竹子,隨風瑟瑟有聲,似一個亡靈幽幽回應。此后,黃景仁母親的贍養與喪葬,兒女的培育和婚事,洪亮吉一一照撫。經多方籌措,數年后黃景仁詩集《兩當軒集》得以刊行。洪亮吉一一落實黃景仁遺愿。

十七年后,歷盡劫難,自西域浩蕩歸來,過西安,洪亮吉驀然想到黃景仁,想到那一日宴會上這一知己白衣飄飄之風采,恍然如夢。

回到風雪授經堂,歇息兩日,他去黃景仁墓前焚燒紙錢,喃喃道:“夜雨潤蔬,晨風荷鋤,你我如此享受煙火日常,可好?”

六

自西域歸來,至一八〇九年去世前,每逢春節、清明、冬至,洪亮吉都會步行二十里,去常州郊外的前橋,祭掃祖墳。不坐車,不騎馬,慢慢走,一路沉默懷想。父親、母親、外婆、舅舅、姐姐、杏花樓、杏花和燕子浮現眼前,內心溫熱而疼痛。

妻子蔣宜人陪他去前橋。上完墳,在大姐家住一晚,燈下說著母親織布、外婆發壓歲錢、洪亮吉回家奔喪途中落水漂流等舊事,一同掉眼淚。第二天一早,再起身,步行二十里,回到風雪授經堂。蔣宜人縫衣做飯,端一杯茶進書房,再悄然退出。洪亮吉埋頭研究江南史料,受托寫作《涇縣志》《寧國府志》等多種地方文獻,獲潤筆,略盡養家之責。時時受邀,赴揚州、蘇州等地,在洋川書院、梅花書院講學,關于詩詞、駢體文、聲韻學等,門生如云。聞訊常州大旱,趕回來,捐數百金以賑災。

即便平反昭雪,清廷對洪亮吉言行嚴控依舊,不許其行動范圍越出江南。洪亮吉對此淡然一笑:“此正合我意,身老江左,如何不好?”

然,洪亮吉“忠”“孝”“義”“識”“才”兼備,其聲名必超越地理和光陰的制約。登門求教或拜望者多,自云貴巴蜀或中原來。洪亮吉盛情款待,答疑或唱和。應接不暇時,蔣宜人勸他到山水僻靜處,歇息數日。他就背著書稿,去運河邊碼頭乘船,在太湖或長江岸邊,隱居一段時光,寫作《北江詩話》,整理詩集《卷施閣詩》。“卷施閣”,其書房名也。“卷施”,一種野草,拔根而不死,落地即返青,酷似洪亮吉其人。

正是在鎮江群山中,洪亮吉與張松成為知己,得到那幅《萬里荷戈圖》。一日,二人對飲,帶醉意在星光下游走對句。張松曰:“赤子。”洪亮吉曰:“烏孫。”張松略微一愣,擊掌大贊:“絕妙好辭!”聯袂行走,至小山下,看山頂白茫茫一片,洪亮吉駐足不動:“猶似大雪覆天山……”第二日,兩人再前去探看,才看清那山頂密密覆蓋一層鳥糞,大笑不已。

兩年后,在杭州講堂上得到妻子死訊,洪亮吉扔掉那冊正在講述的《北江詩話》,大哭回常州,絲毫不顧及路人的詫異。

前橋祖墳里,多一座新墳。此后,洪亮吉獨自去上墳,步行二十里。返程又是二十里,月亮高懸城頭。大姐去世,他已沒有途中歇腳的地方了。躺床上,失眠。起床,作詩:

…………

只影更誰憐后死?遺言先已訂他生。

無眠轉羨長眠者,數盡疏鐘到五更。

天亮了,把妻子的繡鞋拿出來細細看,似乎又看到杏花掩沒鞋幫的童年情景……

洪亮吉詩集中有少量情詩,都獻給這一女子,隱忍而凝重。此情景,與同時代其他詩人不同,與其他時代的詩人大不同。一個深情的人,如何會泛濫欲望和言辭?

兩百多年后,這一日,訪問風雪授經堂之前,我先進入黃景仁舊居。那條白云溪消失了,街巷喧囂,高樓矗立。舊居由黃氏后人修復,雅致而寬敞,毫無我預想中的荒寒潦倒。當年,那一日,洪亮吉陪一口黑棺材,回到白云溪邊,先下馬,邁進黃景仁家。黃景仁母親驚喜地迎上來,再看洪亮吉蒼白的臉色,未穿平素喜歡的紅長衫,頓然眼淚簌簌流淌,不發一言。黃景仁跪下來:“自今日起,稚存替景仁兄盡孝……”

洪亮吉在知己的母親身上,看見自己的母親。他最不忍心讀的黃景仁詩句,是《別老母》:“搴帷拜母河梁去,白發愁看淚眼枯。慘慘柴門風雪夜,此時有子不如無。”

眼下,黃景仁舊居與風雪授經堂之間,有兩公里的距離,充盈以新時代的車流、公園、學校、酒店,從前的田野、渡口、小橋,湮滅無痕。

蘇軾辭世之地“藤花舊館”,洪亮吉自然也曾去拜謁。他愛這個北宋士子。在北京,逢蘇軾生日與祭日,他都會召集好友張船山、伊秉綬、孫星衍等人聚飲。蘇軾生日在冬天。酒喝得快完了,洪亮吉從院子里捧來新雪,加入酒甕,化成雪水后繼續喝,幾個人呵呵大樂。蘇軾祭日在夏天。酒半,洪亮吉與張船山晃晃悠悠,撲通一聲跌落池塘。伊秉綬忙伸手去拉這兩個醉鬼,嘴里吟誦:“未必魚知莊叟樂,攀荷爭葉戲東西啊……”

藤花舊館旁,是趙翼故居,一只貓,在門前所立的石碑上極力拉長軀體,難道想變成一只老虎?趙翼在組詩《論詩》中,呼喚修辭的新意,本質是呼喚人的新意——“天工人巧日爭新”,繼而去更新一個國度。洪亮吉自西域歸來,登門向隱居多年的前輩致意,趙翼置酒待客,揮筆贈詩:“國家開疆萬馀里,竟似為君拓詩料。即今一卷荷戈詩,已如禹鼎鑄魅魑。”在洪亮吉的筆墨與劍戈間,他看見新生機。

現在,正月的一日,風雪授經堂的天井內,挺立一棵巨大杏樹,還沒到開花時節。不知是不是洪亮吉兩百年前所植。

春寒料峭,獨有我這一個訪客,陪主人洪亮吉,等待燕子飛臨和一地堆雪積玉般的杏花。