金宇澄:一個(gè)小想法就可以開(kāi)始畫(huà),寫(xiě)作永遠(yuǎn)在糾結(jié)

在《繁花》“盛開(kāi)”的這些年,作家金宇澄,越來(lái)越愛(ài)繪畫(huà)了。

最初的繪畫(huà)創(chuàng)作要追溯到《繁花》首次出版期間,金宇澄為小說(shuō)繪制了20幅插圖,從此“一發(fā)不可收”。2017年至今,他已在北京、上海、深圳、杭州、香港、臺(tái)北、新加坡舉辦多場(chǎng)個(gè)人畫(huà)展,并出版了個(gè)人畫(huà)冊(cè)。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

“美術(shù)呢,你有一個(gè)小小念頭,你就好畫(huà)了。寫(xiě)作呢,永遠(yuǎn)就在糾結(jié)。兩樣事物,完全是相反的。”金宇澄說(shuō),“我就覺(jué)著我畫(huà)畫(huà)的話(huà),我只有十幾歲那種樣子,因?yàn)槲沂裁炊疾欢模孕U開(kāi)心的,而且非常好奇。”

11月7日,金宇澄的最新畫(huà)作在上海西岸穹頂藝術(shù)中心亮相。圍繞“平面·構(gòu)成·空間·心理”,金宇澄與北京畫(huà)院院長(zhǎng)吳洪亮、和美術(shù)館執(zhí)行館長(zhǎng)邵舒、在藝創(chuàng)始人謝曉冬、主持人陳嘉瑩展開(kāi)對(duì)話(huà)。

最重要的永遠(yuǎn)是想法

金宇澄的繪畫(huà)伊始多少有點(diǎn)傳奇。他從沒(méi)學(xué)過(guò),就是寫(xiě)《繁花》時(shí)需要地圖,嘗試著畫(huà)畫(huà),不想周?chē)笥讯颊f(shuō)好,于是停不下來(lái)。

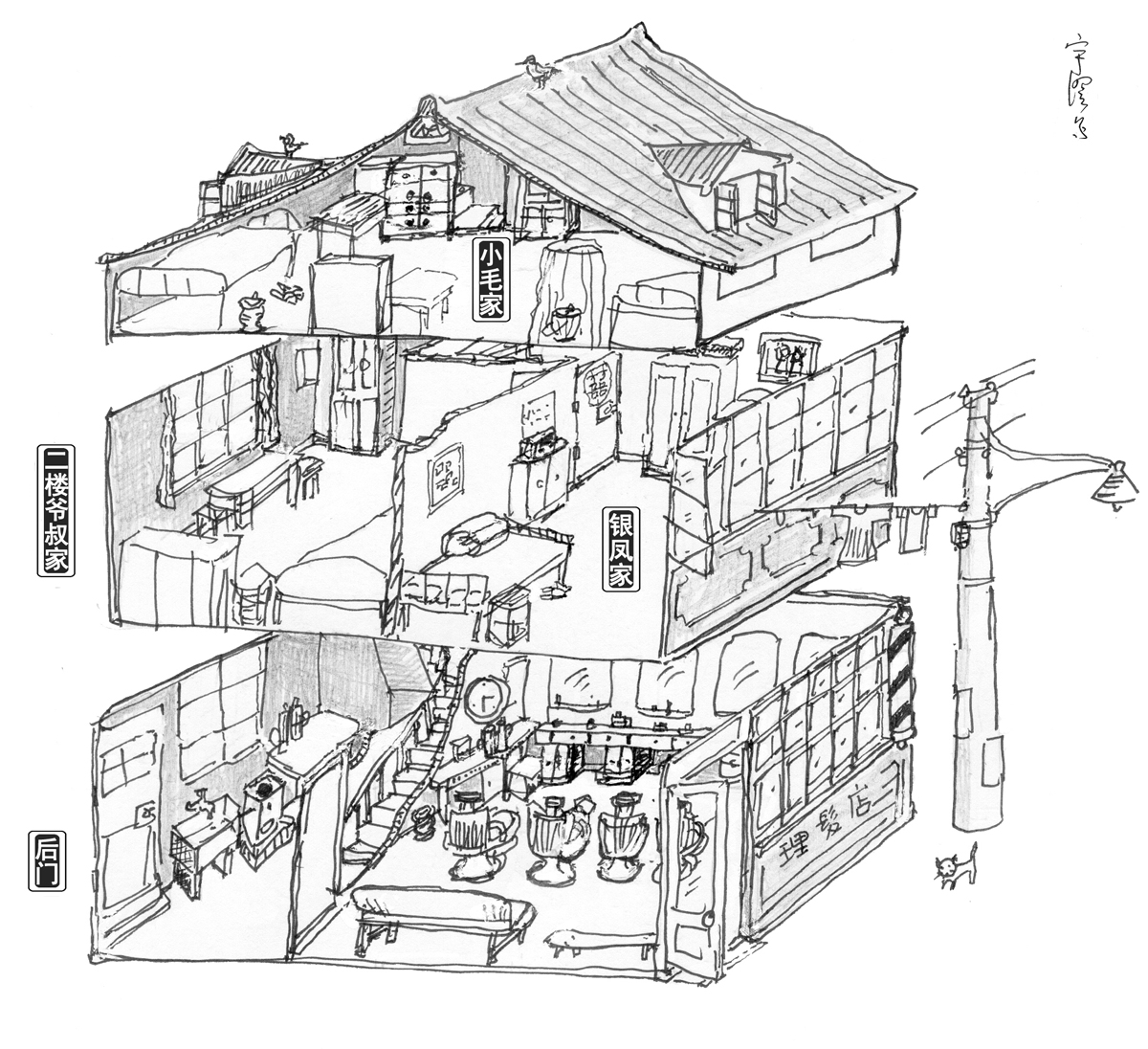

《繁花》插圖

“比起寫(xiě)作,現(xiàn)在繪畫(huà)更讓我愉快一點(diǎn)。”

金宇澄說(shuō),只要冒出一個(gè)小想法,他就可以開(kāi)始畫(huà),但寫(xiě)文章“費(fèi)事”得多,寫(xiě)完也不能掛在墻上。“畫(huà)可以,沒(méi)畫(huà)完的畫(huà)也可以。你把它掛在墻上,一直看著它,和別人打電話(huà)也看著它。”

對(duì)他而言,繪畫(huà)最重要的永遠(yuǎn)是那個(gè)想法。比如,他特別喜歡一幢房子,但他不敢畫(huà)。直到有一天——他突然想到如果天上有一只手把這幢房子抓起來(lái),這幢房子相當(dāng)于一個(gè)罩子,下面有半個(gè)人的臉,他開(kāi)始覺(jué)得“有意思”,就可以畫(huà)了。

“要我照著具體的房子或者人畫(huà)下來(lái),我既沒(méi)這個(gè)技術(shù),也沒(méi)一點(diǎn)興趣。”金宇澄說(shuō),“我更希望設(shè)置一種景象,或者講述一個(gè)故事。”

金宇澄

像一個(gè)導(dǎo)演在講故事

比如展臺(tái)展出的那組名為《旅行》的畫(huà),人們完全可以把這四幅圖看成一組連環(huán)畫(huà),既可以從左到右看,又可以從右往左看。

從左往右看:第一幅圖中,森林里有一個(gè)天使,像一棵樹(shù)一樣準(zhǔn)備遷徙;第二幅圖是天使在盤(pán)山公路上;第三幅圖里,天使來(lái)到了開(kāi)了很多商店的上海小馬路;第四幅圖里,天使被種進(jìn)了一個(gè)小櫥窗,成為展示服裝的人臺(tái)。

這組畫(huà)的靈感源于金宇澄的日常生活。他住在上海梧桐區(qū),馬路上擠滿(mǎn)了各種小商店,每天經(jīng)過(guò)的櫥窗千變?nèi)f化,今天是一件新衣服,明天又是一個(gè)新老板。這些變化,讓金宇澄冒出了一種生命的感覺(jué)。

“櫥窗里的服裝人臺(tái)總是常見(jiàn),有一天我突然想到,或許它能像一棵樹(shù)一樣,被種下,或者被挖走。”金宇澄說(shuō),這么想的話(huà),這四幅圖反過(guò)來(lái)看(從右往左看)也講得通。“我感覺(jué)我像一個(gè)導(dǎo)演在講故事,特別有挑戰(zhàn)性,特別有趣。”

而就像他寫(xiě)小說(shuō),金宇澄也想他的畫(huà)“像真的一樣”。于是在這組作品里,他會(huì)往森林里加兩只烏鴉,再往盤(pán)山公路邊加點(diǎn)標(biāo)志牌。“明明是虛構(gòu)的,但中間總能產(chǎn)生非常有趣的動(dòng)力。”

繪畫(huà)的可能性在哪里

邵舒表示,金宇澄的畫(huà)作里其實(shí)有很多小故事,小心思,也沉淀了大量日常生活中積累的觀察、研究與思考。“金老師的很多創(chuàng)作場(chǎng)景是上海的大樓、馬路、街角,我從小在這里生活,但我從來(lái)沒(méi)有以這樣的視角去發(fā)現(xiàn)和想象這個(gè)地方。從技巧、技法上講,前人已經(jīng)走得很遠(yuǎn)了,這時(shí)候一個(gè)想法的小突破,可能是這個(gè)時(shí)代最難能可貴的東西。”

“金老師的繪畫(huà)技術(shù)不是傳統(tǒng)意義上的技術(shù),但你要說(shuō)他沒(méi)技術(shù),我不認(rèn)可。你看他的很多畫(huà),其實(shí)有非常多的技巧,這個(gè)技巧是天生的,然后他又特別勤奮。”在謝曉冬看來(lái),通過(guò)金宇澄的畫(huà)作,他看到了一個(gè)傳統(tǒng)的復(fù)興,“是文人畫(huà)也好,是一種敘事風(fēng)格與繪畫(huà)的重新連接也好,都是很有意思的事情。”

吳洪亮想到詩(shī)人西川的一句詩(shī),叫“把竹子種在5G時(shí)代”。“把竹子視為中國(guó)畫(huà)或者中國(guó)的文化,如果我不能在這個(gè)時(shí)代把它種下去,不能把它種活了,竹子也就沒(méi)有了意義。所以今天我們想做的所有的事情都是要倒推,都是用今天的方式,甚至是未來(lái)的方式來(lái)回探。假設(shè)它叫一門(mén)藝術(shù),它本質(zhì)上對(duì)于今天和未來(lái)的能量,如果能量榨干了,基本至少是非遺。中國(guó)畫(huà)到今天還不是非遺,大家請(qǐng)注意這一點(diǎn),它還有很多可能性。”