當代云南民族精神寫照

1949年10月1日,當五星紅旗在天安門廣場上冉冉升起,毛澤東主席鄭重地向全世界宣告:“中華人民共和國中央人民政府今天成立了!”之時,中國云南還處在國民黨統治下。1950年春,中國人民解放軍以摧古拉朽之勢,將盤踞在滇南的國民黨軍一舉殲滅,粉碎了蔣介石企圖將云南建成反共基地的圖謀,解放了云南全境,由此開啟了云南歷史的新篇章。

地處西南邊陲的云南普洱,是一個多民族聚居區,在中華民族漫長的歷史進程中,這里世代聚居著多個少數民族,其中一些民族還處在原始生活狀態,各民族之間的關系也極為復雜,經常會因為一些糾紛發生沖突。

當新中國成立的消息傳來時,生活在普洱的少數民族頭人,意外地收到了來自新中國中央人民政府發來的信函,邀請他們到北京出席新中國國慶周年的慶祝活動。

這些少數民族頭人,手持中央人民政府的邀請函,心情格外激動。經過一路顛簸來到北京后,毛澤東主席及黨和國家領導人立即接見了他們。使他們平生第一次體會到了作為中華人民共和國的組成部分,民族不分大小一律平等,中央人民政府給予少數民族的尊重。

在參加國慶觀禮的活動中,更使他們親眼目睹了近代以來屢遭外國侵略屈辱的古老中國,已發生了翻天覆地的變化。特別是在與來自全國各地的少數民族代表的接觸中,使他們更深刻地體會到了,中央人民政府對邊疆少數民族地區未來的發展非常重視。由此,使他們發自內心地對共產黨領導下的新中國充滿了敬佩之情。尤其是在聆聽了毛主席、鄧小平對云南少數民族地區未來發展的講話后,使他們不約而同地在心中萌生出了一種強烈表達心情的沖動。從北京回到云南后,各民族的代表經過共同協商,最終決定以少數民族古老的“會盟立誓,刻石銘碑”的形式,以表達普洱各族人民將團結一心,堅定不移地跟著共產黨走的心愿。

1950年12月27日,中共寧洱地委召開了普洱專區第一屆兄弟民族代表會議。全區26個民族的代表與地方黨政軍領導人共聚一堂,隆重熱烈地舉行了宣誓立碑儀式。將一塊鐫刻著各民族人民的共同誓詞:“我們二十六種民族的代表,代表全普洱區各族同胞鄭重地于此舉行了剽牛,喝了咒水,從此我們一心一德,團結到底,在中國共產黨的領導下,誓為建設平等、自由、幸福的大家庭而奮斗!此誓。”隨即將盟誓石碑鄭重地豎立在寧洱大地。

這塊以中華民族古老形式豎立在云南大地的盟誓碑,以各民族共同立下的誓言,向天地宣告,一個新的歷史時代開始了!由此,世代居住在云南的各族人民將同心同德地跟隨著共產黨,為建設新中國、新云南而共同努力奮斗。

光陰荏苒。在中國即將迎來共和國成立70周年之際。由中共云南省委宣傳部主導,云南省美術館牽頭,啟動了《會盟立誓1951·普洱》的大型美術創作項目。這一建國以來云南美術創作的重大項目一經提出,立即引起了云南社會各界的廣泛關注和期待。在云南省文化廳、省文聯的大力支持下,由云南美術館聘請了有關專家、學者,圍繞著“民族團結誓詞碑”誕生的歷史背景,民族心理,民族現狀等問題,進行了認真的研討。在此基礎上,又對云南即將實施的這一重大美術創作活動進行了充分的論證。從主題思想、作品立意、創作形式、藝術風格、繪畫規模,以及這項大型美術創作所涉及的歷史、民族、民俗……等多個學科,逐一進行了認真的研討論正。最終將這一美術創作命名為“云嶺豐碑”,將其定位為云南美術創作的重大題材和美術專題創作展覽。將集中全省的美術中堅力量,以全景式的繪畫,展現出當代云南少數民族豐富多彩的現實生活。

為此,經過云南美術館、云南畫院、云南美術家協會共同研究決定,從云南各地州遴選出了40多位優秀的人物畫家。其中既有美術創作領域的領軍人物,也有來自各地州獨具藝術創作特色的優秀畫家。在選擇畫家的過程中,不僅注重其對云南少數民族生活的熟悉程度,同時更注重其在藝術創作上具有獨特的審美意識和豐富的藝術表現力的畫家。

云南美術家協會主席、云南美術館館長、云南畫院院長羅江,是一位云南紅土地孕育出的彝族畫家。他在接受了“云嶺豐碑”創作任務后,第一時間便將目光聚焦在了新中國誕生之初,豎立在普洱的“民族團結誓詞碑”上。為此,他專程來到普洱誓詞碑原址,面對誓詞碑上傣族、拉祜族、基諾族、哈尼族、回族、傈僳族、佤族、白族、漢族……48位各民族代表,以傣文、拉祜文、漢文簽下的歷史筆跡默默沉思著,內心被當年云南各民族代表的這一歷史舉動深深震撼著。他凝視著石碑上滄桑的字跡,仿佛透過石碑上的各種文字,看到了當年48位少數民族代表鮮活的面容身影,聽到了當年他們聚集于此,共同舉行盟誓時的歷史聲息。

漫漫歲月中,這座新中國第一塊“民族團結誓詞碑”,就像是一位世紀老人,始終深情地矚望著云南大地,在風云變幻的歷史歲月中,始終不忘初心地守望在這里。諦聽著普洱、云南各族人民在中國共產黨的領導下,團結一心,奮發有為將這塊古老的土地舊貌換新顏,所走過的歷史腳步聲……

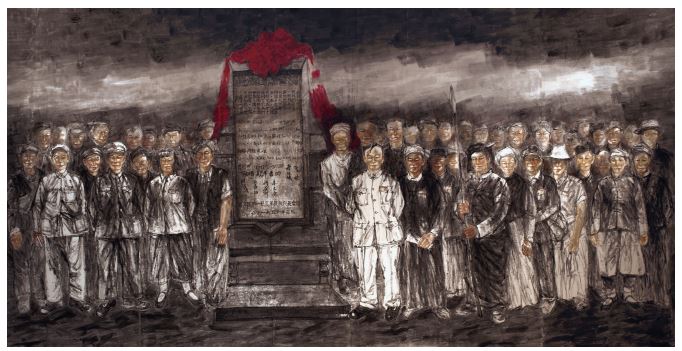

感慨萬千的羅江撫摸著“誓詞碑”,環顧著如今已是現代化都市的普洱,思緒綿綿地陷入了沉思。當年盟誓立碑的歷史環境早已不在了,自己將以怎么的構圖和人物形象,才能令人信服地傳達出當年的歷史景象呢?他圍著“誓詞碑”慢慢踱著步,遙望著遠處起伏的山巒,陷入了沉思。經過反復思考沉淀,羅江最終決定將這塊“誓詞碑”以原大尺寸,繪制在橫闊畫面的黃金分割點上,將參加盟誓的48位民族代表,分列于“誓詞碑”兩旁構圖,再現出當年舉行盟誓立碑的莊嚴歷史時刻。

作者:羅江

作品名稱:《誓盟》—紙本水墨

作品尺寸:720cm×360cm

創作時間:2017 年

經過反復推敲修改,四易其稿,最終完成了這幅巨制《盟誓》的創作。在橫闊的畫面上,誓詞碑頂天立地地矗立在畫中。在其兩旁緊密地簇擁著48位各民族代表,一張張鮮活堅毅的臉龐,如同一尊尊雕塑,高低錯落在排列在畫面上,形成為一道雄渾堅毅的山岳。整幅畫面的天空、大地,都籠罩在濃重的黑暗氣圍中。以預示著當時的云南,還處在錯綜復雜的敵對環境(參加盟誓的民族代表中,就有兩人在此后遇難)。為此,羅江在烏云壓城的昏暗天際中,特意露出一道明亮的天光,以預示著新中國的曙光終將普照云南大地。與此同時,羅江還在“誓詞碑”的頂端,描繪了一個以綢緞結成的鮮紅花團,以象征著云南在中國共產黨的領導下即將開啟光明的未來。可以看得出,羅江在創作《誓盟》人物時,始終飽含著一種激情,以豪放的筆觸,粗糲的線條,將人物塑造得挺拔剛毅,如同一道銅墻鐵壁,堅定地站在觀眾面前。讓人們通過這些血肉之軀,似聽到了云南各民族發自內心的心聲。

任何歷史都是有記憶痕跡的。在和家祥創作的《麗江故事》繪畫中,讓我們看到了今日云南的一幅溫馨畫面。七八個納西族老奶奶,臉上綻放著幸福的微笑圍坐在街角。一位外國游客,與老奶奶們親密地坐在一起攀談著。遠處的麗江古城、四方街景上,行走著絡繹不絕的來自世界各地的游客身影,呈現出了今日麗江獨特的一幅人文景觀。

然而,仔細觀察你會發現,畫中的老奶奶們頭上,有如標配般,清一色地戴著一頂“解放帽”,這已成為了納西老人的傳統裝飾,其實這其中所蘊含的,是新中國成立之初的歷史記憶。

祖祖輩輩繁衍生息在麗江的古老納西族,在其民族傳統裝束中,原本并沒有戴這種帽子的習慣。開始流行戴這種帽子,是從1949年人民解放軍解放了麗江,由此使納西人民過上了美滿幸福的新生活。納西族是知道感恩的民族,在他們心中最深刻的記憶,便是頭戴“解放帽”的大軍了。為記住解放軍的恩情,其軍帽便成為了納西族人民的所愛。延續至今,軍帽已成為了納西族“傳統”裝飾。

納西畫家和家祥,將納西族對軍帽的歷史情感繪入在畫中,不僅傳遞出了納西人對解放軍的特殊情感,更將這一民族情感,以繪畫傳遞給更廣大的觀眾。

作者:玉管

作品名稱:《陶醉在節日里的傣家人》—紙本水墨

作品尺寸:200cm×215cm

創作時間:2017 年

作者:吳建超

作品名稱:《山村光榮花》—紙本水墨

作品尺寸:200cm×200cm

創作時間:2017 年

而在李河良、那馨元合作的《佤山架起幸福橋》繪畫中,則讓人心情激動地看到了一幅世代深居于大山深處,過著原始生活的阿佤人,熱烈迎接解放軍進駐阿佤山的場景。

在240CM×200CM的畫面中,畫家以交插疊加的構圖,將佤族人民擂起木鼓,舉行剽牛儀式,縱情歡歌起舞的場面,豐富立體地呈現在畫中。通過畫面上一張張生動淳樸、剛毅自信的面容和歌舞形體,讓人仿佛穿越時空地聽到了佤族人民,擂起木鼓,拿起刀槍,以“誓斷頭顱,不失守土之責;誓灑熱血,不做英殖之奴”的大無畏民族精神,英勇不屈地打退了擁有洋槍洋炮的英國侵略者。如今,面對這幅軍民魚水情的感人畫面,不僅使人感同身受地體會到了國家的富強,人民的幸福,離不開人民軍隊的保駕護航。同時也讓人看到了佤族人民,對人民解放軍的熱愛,軍民魚水情的感人畫面。

《向快樂出發》是一幅反映云南現實生活的作品。畫家楊正國選取的畫面場景,是人們最熟悉不過的飛機場。然而,畫中行走在機場的一群旅客,則令人眼前一亮,竟是身穿各種民族服裝的云南少數民族旅客。我想在任何一個機場,面對著這樣一群身著鮮艷民族服裝的少數民族旅客時,一定會引來人們好奇羨慕的目光。然而,畫家選取這一題材,所要表達出的主題,并不是民族服裝,而是身穿民族服裝的各民族旅客臉上,所呈現出的自信、自然的表情。這種表情傳達出的是,如今云南的經濟文化已進入了高速發展的歷史新階段,不僅使民族地區的少數民族群眾,也擁有了高品質的現代生活,同時還以美麗迷人的民族服飾,獨具特色的故鄉風光,吸引著全世界游客來云南觀光。我想這便是楊正國創作這幅畫所蘊藉的云南主題。

楊小華創作的《目瑙縱歌》給予人的視覺沖擊力是巨大的。在宏闊的畫面上,他以酣暢淋漓的筆墨,疏密有致地描繪了擊鼓、敲鑼、吹號、搖扇、揮旗、舞刀……50多個人物形象。將景頗族的節日盛景,描繪的場面宏大,氣氛熱烈,極富感染力。然而仔細觀察,你會進一步發現,畫家在看似凌亂的舞蹈畫面中,竟將每個人的動作、服飾、頭飾、眼神、器物……描繪得細致入微,清晰可見。將整個畫面充滿著動感的張力,同時又呈現著細膩的民族情趣,將景波族的精神內涵,奔放性格,舞蹈形式,通過細膩的筆墨,巧妙的構圖呈現在畫中,給人留下了美好深刻的印象。

傣族畫家玉管創作的《陶醉在節日里的傣家人》,則將傣族的傳統民族節日——潑水節,表現得既圣潔又美好。畫中身穿民族盛裝的傣族群眾,臉上洋溢著喜悅的節日笑容,敲起象腳鼓,打起雨傘,手持清水,甚至揮舞著現代的噴水搶,將象征著吉祥如意的清水播撒在空中。由此構成為一幅搖曳著美麗筒裙,飄逸著迷人花傘,空中紛飛著清澈水花的迷人節日盛景。然再仔細看,你才會從中發現,畫中最迷人的點睛之處,其實是搖曳在清水中鬢間跳動的鮮花,一張張幸福的笑臉。只有生活在祖國強大,民族團結的懷抱中,人民的臉上才會綻放出發自心田的微笑。

而吳建超的《山村光榮花》,則讓人深有感觸地看到了邊疆少數民族的家國情懷。畫面上山村鄉親們簇擁著一個臉上洋溢著青春朝氣,身穿新軍裝的拉祜族青年。世代居住在邊疆的少數民族,歷史用事實深刻地讓他們明白了一個道理:沒有強大的國防,便沒有邊疆少數民族的安寧幸福生活。故此,畫家吳建超感同身受地畫了這幅送子參軍圖。意在通過這幅送子參軍的感人畫面,將邊疆少數民族胸懷家國情懷,送子參軍的感人畫面呈現給觀眾。

而滿紅江的《三月歌節上的壯家女》,將壯家婦女在等待三月歌節決賽時的細膩表情,充滿民族歷史信息地傳達給觀眾。畫家在畫中特意將壯族高頭土佬古老服飾,高翹的婦女頭飾,極具民族特色的服裝,細致入微地描繪在畫中。與此同時,畫家又獨具審美地將精美的壯家刺繡,融入在古老的藍腱色中,以畫龍點睛的筆墨,將其描摹在袖口、腰擺、褲子上……,不僅增添了人們對壯族精美服飾的認識,更以獨特的一抹亮色,使人們對壯族服飾文化所蘊含的古樸、精致、含蓄的意境凸顯出來,讓人們更深刻地認識了壯族服飾。

作者:滿紅江

作品名稱:《三月歌節上的壯家女》—工筆畫

作品尺寸:280cm×201cm

創作時間:2017 年

作者:黃慶明

作品名稱:《花腰姑娘》—紙本水墨

作品尺寸:200cm×200cm

創作時間:2017 年

作者:李連儒

作品名稱:《基諾歡歌》—紙本水墨

作品尺寸:207cm×267cm

創作時間:2017 年

作者:楊艷鴻

作品名稱:《傈僳織布圖》—工筆畫

作品尺寸:200cm×190cm

創作時間:2017 年

作者:李宏興

作品名稱:《喜迎門》—紙本水墨

作品尺寸:182cm×192cm

創作時間:2017 年

而面對李連儒的《基諾歡歌》時,會讓人情不自禁地被畫家帶入到畫中的氛圍中。畫中奔放的基諾男人敲起大鼓,彈起三弦,舉杯豪飲的放達形象;基諾婦女踩起高蹺,放聲歌唱的生動表情。構成了一幅飄蕩著天籟之聲,涌動著狂放不羈民族性格的畫面,強烈地震撼著觀眾的心扉。

而在黃慶明的《花腰姑娘》中,美麗奔放的花腰傣姑娘舞動著裙子歡歌之時,竟然引起了孔雀的嫉妒。畫面中兩只孔雀,彼此對視著,好像不服氣地交換著眼神,悄然展開著羽屏,要與花腰傣姑娘們一爭高下。畫家敏感地將這一美麗瞬間捕捉下來,定格在畫中,不得不佩服畫家觀察生活的敏感細膩。

李平的《瑤鄉邊貿》,將瑤族熱烈繁盛的邊貿景象,讓人仿佛身臨其境地聽到了邊貿的喧聲笑語。楊艷紅的《傈僳織布圖》,則讓人通過傈僳姑娘的一雙雙眼睛,隨著織機經緯線的穿梭,看到了傈僳族民族的未來。而李宏興則用一幅熱烈奔放的《喜迎門》場景,將白族人民對美好生活的寄托,通過高亢的嗩吶、歡快的弦子、鞭炮齊鳴的喧聲畫面傳達出來。

縱觀云南這次集合畫家最多,表現民族最全的“云嶺豐碑”大型主題美術作品展,無疑創造了云南美術的新歷史。繪畫是一面歷史鏡子,通過這次大型美術創作展,不僅充分展現出了云南各民族色彩紛呈的現實生活畫面。同時也整體性地展示出了云南美術工作者扎根基層,深入生活,以各自獨特的審美意識,豐富的藝術語言,挖掘歷史,展現當代,將云南各族人民豐富多彩、的生活景象感人至深地呈現于畫中。相信其中的一些作品,將會成為表現云南各族人民現實與歷史的經典畫面。

走進云南博物館開闊的展覽大廳,羅江創作的《誓盟》占據了一面展墻。面對畫上簇擁在“盟誓碑”兩旁的48位民族代表的歷史面孔,仿佛穿越歷史時空地回到了70年前歃血立誓的歷史時刻。

歷史不會忘記。正是當年“誓盟碑”上字字千鈞的共同誓言,才奠定了云南各族人民堅定不移地跟著共產黨一路走來,創造出了今天幸福美好的生活。當年簽下誓詞的各民族代表如今雖已作古,但他們銘刻于碑上的錚錚誓詞,如今已化為了云南各族人民的美好生活的現實。

環顧四周,懸掛在展廳中的一幅幅“云嶺豐碑”繪畫,無疑再次為云南豎立起了一道“美術豐碑”。人民不會忘記,當年48位民族代表歃血為盟矗立起了“盟誓碑”。如今又有40多位各民族畫家,追隨先輩遺志,以濃墨重彩為新世紀的云南各族人民精神寫照。