紀(jì)念郭宏安:句子的手藝

2023年1月16日上午10點(diǎn)21分,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院榮譽(yù)學(xué)部委員,外國(guó)文學(xué)研究所研究員,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)博士生導(dǎo)師,著名法語(yǔ)文學(xué)翻譯家和批評(píng)家郭宏安先生因病逝世,享年79歲。郭宏安先生一直深耕于西方文學(xué),尤其是法語(yǔ)文學(xué)研究領(lǐng)域的翻譯和研究,著作等身,成就卓著!曾是八十年代“文化:中國(guó)與世界”編輯委員會(huì)成員。先生離世是外國(guó)文學(xué)研究學(xué)界的重大損失,令人痛惜。為紀(jì)念郭宏安先生,“古典學(xué)研究”公眾號(hào)特別推送中國(guó)社會(huì)科學(xué)院外國(guó)文學(xué)研究所程巍研究員的《句子的手藝》一文,以此寄托我們深切的哀思和紀(jì)念。該文原載《世界文學(xué)》 2017年第4期,后收錄于學(xué)術(shù)隨筆集《句子的手藝》(程巍著,北京:作家出版社,2020年4月)。網(wǎng)絡(luò)首發(fā)于“世界文學(xué)WorldLiterature”公號(hào)。

郭宏安是一個(gè)言語(yǔ)不多的人,盡管以我對(duì)他長(zhǎng)達(dá)二十多年的了解,我深知他的腦海里時(shí)時(shí)刻刻活躍著句子——大量的句子,而且經(jīng)常是同一個(gè)句子的不同實(shí)驗(yàn)方式。這種與句子的曠日持久的糾纏,如今鮮見于我們的小說(shuō)家和散文家,略見于詩(shī)人,卻多見于堪稱“文體家”的那些翻譯家,以致可以說(shuō),對(duì)現(xiàn)代漢語(yǔ)表現(xiàn)力的可能性貢獻(xiàn)最大的是我們的翻譯家們,而不是本該承擔(dān)此責(zé)并獲此榮耀的我們的文學(xué)創(chuàng)作家們,后者通常只是前者亦步亦趨的模仿者,甚至可以說(shuō),是我們的日夕與句子糾纏的翻譯家們將句子這門“手藝”教給了我們的創(chuàng)作家們——對(duì)此,我想,幾乎沒有一個(gè)使用現(xiàn)代漢語(yǔ)進(jìn)行創(chuàng)作的文人可以問(wèn)心無(wú)愧地否認(rèn)。

當(dāng)我們的作家們第一次翻開加西亞·馬爾克斯的《百年孤獨(dú)》,開篇這些句子就會(huì)讓他們大為震驚,乃至立刻顛覆了他們此前有關(guān)寫作和語(yǔ)言的那些觀念:

多年以后,面對(duì)行刑隊(duì),奧雷里亞諾·布恩迪亞上校將會(huì)回想起父親帶他去見識(shí)冰塊的那個(gè)遙遠(yuǎn)的下午。那時(shí)的馬孔多是一個(gè)二十戶人家的村落,籬笆和蘆葦蓋成的屋子沿河岸排開,湍急的河水清澈見底,河床里卵石潔白光滑宛如史前巨蛋。世界新生伊始,許多事物還沒有名字,提到的時(shí)候尚需用手指指點(diǎn)點(diǎn)。

于是,“多年以后……”這種極富張力的句式就以各種變體出現(xiàn)在他們的小說(shuō)創(chuàng)作中,而通常不識(shí)西班牙文的他們居然也言之鑿鑿地自認(rèn)為受了Cabrel García Márquez的Cien a?os de soledad的致命影響,但這些中文句子出自青年翻譯家范曄筆下,此前也以相近的形式出自于其他譯者筆下,而范曄也是在參考那些同樣“為了一個(gè)更好的譯本而奮斗”的Cien a?os de soledad的中文譯者們的譯本之后細(xì)細(xì)打磨出來(lái)的。這就像格里高利·拉巴薩(Gregory Rabbasa)堪稱權(quán)威英譯本的One Hundred Years of Solitude,它將西班牙語(yǔ)原文Cien a?os de soledad的開篇譯成以下英文句子:

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendía was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time Macondo was a village of twenty adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehistoric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them it was necessary to point.

評(píng)論家杰拉德·馬丁(Gerald Martin)認(rèn)為這著名的開篇“堪稱自三百五十年前《堂·吉訶德》出版以來(lái)西班牙文學(xué)中最偉大的開篇”,不過(guò),當(dāng)他作出這番評(píng)估時(shí),他所引用的卻是拉巴薩的英譯,因而就忽視了拉巴薩作為“英譯者”給這個(gè)“偉大的開篇”在英文中的偉大性悄悄增添的貢獻(xiàn)——甚至可以說(shuō),當(dāng)Cien a?os de soledad被譯成One Hundred Years of Solitude的那一刻,它就轉(zhuǎn)化成了英語(yǔ)文學(xué)的組成部分,不再屬于西班牙語(yǔ)文學(xué),這就像Ciena?os de soledad譯成《百年孤獨(dú)》之時(shí)它就成了中文文學(xué)。

這里談的不是翻譯準(zhǔn)確性問(wèn)題。當(dāng)我關(guān)閉自己的“外國(guó)文學(xué)研究者”這重身份,而以一個(gè)曾經(jīng)創(chuàng)作過(guò)或?qū)?lái)還可能去創(chuàng)作的中文寫作者的身份面對(duì)外國(guó)文學(xué)的中譯本時(shí),我的問(wèn)題始終是:這些中譯本對(duì)于中文的表現(xiàn)力有何貢獻(xiàn),而我能夠從中學(xué)會(huì)多少“手藝”——此時(shí),對(duì)我而言,《百年孤獨(dú)》就比西班牙語(yǔ)原文的Cien a?os de soledad更有意義,甚至,因?yàn)槲也欢靼嘌牢模笳邔?duì)我來(lái)說(shuō)完全可以不存在。

對(duì)比拉巴薩的英譯和范曄的中譯,會(huì)發(fā)現(xiàn)被清末民初致力于廢除漢語(yǔ)而改用西式拼音文字的“文字革命”那一代人指控為“表現(xiàn)力不足”的漢語(yǔ)顯得更為靈動(dòng),而英文卻因?yàn)椴坏貌环掀浞睆?fù)的語(yǔ)法和句法而略顯累贅。實(shí)際上,當(dāng)中國(guó)的“文字革命者”斷言漢語(yǔ)缺乏表現(xiàn)力時(shí),同時(shí)代的西方現(xiàn)代文學(xué)家們——尤其是“意象派”詩(shī)人們——卻在英譯的“中國(guó)古詩(shī)”中發(fā)現(xiàn)了足以給英文帶來(lái)新的生命力的驚人的表現(xiàn)力。

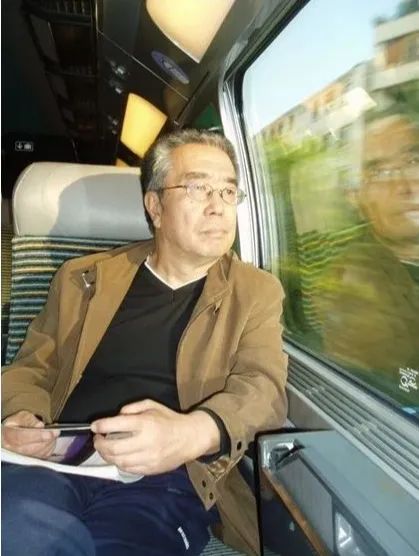

郭宏安先生

多年前,在一次與郭宏安同行前往南方的漫長(zhǎng)旅行中,當(dāng)綠皮火車在陽(yáng)光和夜色的交替中穿行在從華北平原到三湘大地的一千五百多公里長(zhǎng)的鐵路線上時(shí),他不時(shí)讀著一本隨身攜帶的早已被他翻得有些卷邊的先秦散文集——不是連貫地讀,而是琢磨其句子——而我知道,他那時(shí)正在翻譯Albert Camus的小說(shuō)集。那么,死于一九六〇年的一場(chǎng)車禍中的法國(guó)作家Camus與兩千多年前的中國(guó)散文家們有何關(guān)系?對(duì)郭宏安來(lái)說(shuō),那或許是一種“語(yǔ)言氣質(zhì)”的關(guān)系。他從先秦散文的簡(jiǎn)約節(jié)制風(fēng)格中發(fā)現(xiàn)薩特在《〈局外人〉的闡釋》中所說(shuō)的加繆句子的“高妙的貧瘠性”的策略。談到加繆的句子,自己在行文中總抑制不住滔滔不絕的薩特半帶嫉妒地批評(píng)道:

我們這位作者從海明威那里借用的,是后者的句子的不連貫性,而這種不連貫性是模仿時(shí)間的不連貫性。現(xiàn)在我們好理解加繆先生的敘述特色了:每句話都是一個(gè)現(xiàn)時(shí)。不過(guò)這不是那種不確定的、有擴(kuò)散性的、多少延伸到后面那個(gè)現(xiàn)時(shí)上去的現(xiàn)時(shí)。句子干凈利落,沒有瑕疵,自我封閉;它與下一句之間隔著一片虛無(wú),猶如笛卡爾的瞬間與隨后來(lái)臨的瞬間彼此隔開。在每句話和下一句話之間世界死過(guò)去又復(fù)蘇:句子一旦寫出來(lái),便是無(wú)中生有的創(chuàng)造物;《局外人》的一句話好比一座島嶼。我們從句子到句子,從虛無(wú)到虛無(wú)跳躍前進(jìn)。加繆先生正是為了強(qiáng)調(diào)每一個(gè)單句的孤立性才選用復(fù)合過(guò)去式來(lái)敘述。

Camus的法文原文L’étranger的開篇便是幾個(gè)彰顯“高妙的貧瘠性”并像一個(gè)個(gè)孤島一樣排列的短句:“Aujourd’hui, Maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai re?u un télégramme de l’asile: 《Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués.》 Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier.” 漢語(yǔ)中當(dāng)然不存在“復(fù)合過(guò)去式”,郭宏安翻譯如下:

今天,媽媽死了。也許是昨天,我不知道。我收到養(yǎng)老院的一封電報(bào),說(shuō):“母死。明日葬。專此通知。”這說(shuō)明不了什么。可能是昨天死的。

其實(shí),《局外人》并沒有將這種“無(wú)動(dòng)于衷”貫徹到底,在小說(shuō)快結(jié)束的地方,突然出現(xiàn)一段抒情風(fēng)格的文字:

Lui parti, j’ai retrouvé le calme. J’étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j’ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu’à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafra?chissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. à ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annon?aient des départs pour un monde qui maintenant m’était à jamais indifférent.

郭宏安此時(shí)又體現(xiàn)出一個(gè)“文字手藝人”對(duì)抒情風(fēng)格的高超把握,他增加一些詞,減少一些詞,改變一些小結(jié)構(gòu),使中文之美與法文之美并駕齊驅(qū),乃至比法文原文更有質(zhì)感——畢竟,作為一種“曲折語(yǔ)”,法語(yǔ)中有太多只具有語(yǔ)法功能的詞:

他走了以后,我平靜下來(lái)。我累極了,一下子撲到床上,我認(rèn)為我是睡著了,因?yàn)槲倚褋?lái)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)滿天星斗照在我的臉上。田野上的聲音一直傳到我的耳畔。夜的氣味,土地的氣味,海鹽的氣味,使我的兩鬢感到清涼。這沉睡的夏夜的奇妙安靜,像潮水一樣浸透我的全身。這時(shí),長(zhǎng)夜將盡,汽笛叫了起來(lái)。它宣告有些人踏上旅途,要去一個(gè)從此和我無(wú)關(guān)痛癢的世界。

我的書房的三面墻被中文書和外文書層層疊疊地堆滿,而郭宏安的《局外人》一直擱在我從寫字臺(tái)就能隨手夠得著的那幾層“核心書架”的中間。多年前,第一次讀過(guò)《局外人》后,我向郭宏安提起“我喜歡Camus”,我看到的只是他的莫測(cè)高深而寬容的無(wú)聲微笑。我立即明白了,我喜歡的并非Camus,直到那時(shí),我根本就沒讀過(guò)Camus或者L’étranger,而且即便后來(lái)讀過(guò),這個(gè)Camus也沒有對(duì)我的中文文學(xué)創(chuàng)作產(chǎn)生過(guò)任何影響。我喜歡的實(shí)際上是“加繆”,這個(gè)中文的加繆才影響了我對(duì)中文的感覺。對(duì)一個(gè)中文創(chuàng)作者來(lái)說(shuō),這就夠了。當(dāng)我玩味郭宏安的《局外人》時(shí),我是在玩味最為完美無(wú)缺的現(xiàn)代中文。

擱在“核心書架”那里的二十多冊(cè)精挑細(xì)選的中國(guó)古典之作和外國(guó)文學(xué)譯本既是我的秘密“中文神龕”,也是我“練習(xí)句子”的“作坊”,每當(dāng)我準(zhǔn)備寫一點(diǎn)什么而感到句子散亂無(wú)光的時(shí)候,就會(huì)順手從那里抽出一本,略略讀上幾頁(yè),以便自己進(jìn)入一種文體情境。我從這些已讀過(guò)無(wú)數(shù)遍的書中尋找的不是內(nèi)容,而是玩味作為“文字手藝人”的那些作者或譯者的處理中文句子的方式。它們的完美無(wú)缺讓我意識(shí)到中文巨大的潛在可能性。我夢(mèng)想自己能寫出一些“像樣的句子”,像那些翻譯家-文體家的句子那樣完美、干凈、質(zhì)感,而且,無(wú)論句子多長(zhǎng),句子與句子之間的結(jié)構(gòu)或者關(guān)系如何復(fù)雜,其語(yǔ)法和邏輯卻始終一絲不亂。文學(xué)創(chuàng)作,首先是一門“文字手藝”。當(dāng)你從一個(gè)作家的一堆作品中隨便撕下一頁(yè),而這隨機(jī)抽取的一頁(yè)依然經(jīng)得起嚴(yán)格的句法和邏輯分析并且每一個(gè)細(xì)節(jié)都體現(xiàn)出一以貫之的文體意識(shí)時(shí),他才稱得上一個(gè)“偉大的手藝人”或者說(shuō)“作家中的作家”。

不過(guò),這僅僅事關(guān)句子么?句子的構(gòu)成事關(guān)思維的構(gòu)成,事關(guān)你觀察世界及其關(guān)系的獨(dú)特角度。一個(gè)作家之所以寫不好句子,是因?yàn)樗乃季S不夠清晰,還沒有學(xué)會(huì)如何從他自己的角度觀察世界以及世界萬(wàn)物之間無(wú)形的關(guān)系。

……

那幾格書架里幾乎沒有中國(guó)當(dāng)代作家的作品。他們很少是那種“高超的文字手藝人”,從他們寫得太多的作品中很難發(fā)現(xiàn)一頁(yè)乃至哪怕一段讓你感到震撼并足以改變你的時(shí)空感知方式的文字。德國(guó)漢學(xué)家顧彬可能不怎么討中國(guó)當(dāng)代作家喜歡,盡管他或許沒說(shuō)過(guò)“當(dāng)代中國(guó)文學(xué)全是垃圾”一類的話,但他無(wú)意像那些過(guò)于慷慨地分配文學(xué)榮譽(yù)的中國(guó)書評(píng)家和評(píng)論家那樣去奉承他們,反倒屢屢指控他們“大多中文非常不好”——對(duì)一個(gè)使用中文進(jìn)行創(chuàng)作的作家來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是最大的貶低——并勸他們“先應(yīng)該好好掌握自己的母語(yǔ)”。難聽歸難聽,但這幾乎是一種事實(shí)描述,盡管從一個(gè)外國(guó)人那里聽到這些會(huì)激起一種淺薄的民族主義義憤。

不過(guò),當(dāng)顧彬進(jìn)一步將“中國(guó)作家的問(wèn)題”歸咎于“不懂外語(yǔ)”以致“根本沒辦法看外文版的作品”而“只能看翻譯成中文以后的外國(guó)作品”時(shí),他可能怪錯(cuò)了地方。隨手可舉的一個(gè)反證是,那些彪炳中國(guó)古代文學(xué)史的中國(guó)古代文學(xué)家們幾乎沒有一人懂哪怕一門外語(yǔ),甚至連翻譯作品也未曾見識(shí)過(guò),但他們依然寫出了讓顧彬長(zhǎng)久陶醉其間并用作批判中國(guó)當(dāng)代作家依據(jù)的輝煌篇章,將中國(guó)古代文明推到了四鄰景仰乃至蜚聲四海的高度。那么,問(wèn)題出在哪里?出在中國(guó)當(dāng)代作家過(guò)于缺乏語(yǔ)言訓(xùn)練,滿足于將一個(gè)故事好歹寫出來(lái),而不是反復(fù)推敲怎么寫——推敲每個(gè)句子、字眼及其節(jié)奏、輕重、色澤、聲音等等。他的故事寫完了,他作為一個(gè)作家的生命也就立即枯萎了。

“語(yǔ)言決定一切。”顧彬提出他的理論,然后解釋道:

應(yīng)該指出,不重視語(yǔ)言而重視內(nèi)容是中國(guó)當(dāng)代文學(xué)和外國(guó)當(dāng)代文學(xué)的通病。這種病態(tài)在中國(guó)當(dāng)代文學(xué)中顯得更厲害。所以如果一個(gè)人敢于寫出別人沒寫過(guò)的東西,他會(huì)引起別人的興趣,但是我個(gè)人認(rèn)為,真正的文學(xué)不是完全由內(nèi)容來(lái)決定的,而是由語(yǔ)言來(lái)決定的,因?yàn)檎Z(yǔ)言包括內(nèi)容,而內(nèi)容不包括語(yǔ)言。

到目前為止,多數(shù)當(dāng)代中國(guó)作家像不少德國(guó)當(dāng)代作家一樣,不知道語(yǔ)言是什么,連自己的母語(yǔ)都不能掌握。一個(gè)作家應(yīng)該掌握語(yǔ)言,就像一個(gè)足球運(yùn)動(dòng)員應(yīng)該掌握足球一樣。如果足球運(yùn)動(dòng)員不能掌握足球,他真的能算好的足球運(yùn)動(dòng)員嗎?

然而,不同于那些使用“文言”的中國(guó)古代作家——這種被歷代文人不斷為之增輝的規(guī)范的書面語(yǔ)——中國(guó)當(dāng)代作家是在“白話”的汪洋大海中寫作,而“白話”(或者說(shuō)“現(xiàn)代白話”、“現(xiàn)代漢語(yǔ)”)自清末民初被從一種北方“地方俗語(yǔ)”提升到“國(guó)語(yǔ)”的地位以后,還沒有經(jīng)過(guò)多少年的磨礪就匆匆關(guān)閉了其時(shí)其地種種可能的語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)。第一代“文學(xué)革命者”的語(yǔ)言幼稚的作品——不得不說(shuō),這些“文學(xué)革命者”除了個(gè)別例外,大多是一些文學(xué)感覺遲鈍的人——被他們自己及其弟子作為“語(yǔ)文教科書”用來(lái)訓(xùn)練全國(guó)童稚,而按照“文學(xué)革命”的反對(duì)者林紓的說(shuō)法,那無(wú)非是“都下引車賣漿之徒所操之語(yǔ)”,“若盡廢古書,行用土語(yǔ)為文字”,“則凡京津之稗販,均可用為教授矣”。

林紓這番“不合時(shí)宜”的言論被文學(xué)革命家們指控為“反民主”、“反進(jìn)化”的鐵證,似乎民主制度下不再存在日常語(yǔ)言與文學(xué)語(yǔ)言之間的分化與等級(jí),而“語(yǔ)言的進(jìn)化”在他們看來(lái)則體現(xiàn)為“言文一致”,即胡適的“有什么話,說(shuō)什么話;話怎么說(shuō),就怎么說(shuō)”。為此,到二十年代中期,包括劉半農(nóng)、魯迅、周作人、胡適在內(nèi)的一幫北大教授甚至把一部幾乎已湮沒不聞的清代乾嘉年間的吳語(yǔ)白話小說(shuō)《何典》抬舉到“文學(xué)史的高度”,又是校注,又是作序,又是作文推廣,而這一切的起因僅僅是吳稚暉依稀記得曾在哪本書里讀到過(guò)一句“放屁放屁,真正豈有此理”,其鄙俗放浪的風(fēng)格令這一幫文學(xué)革命派心馳神往,以致一直搜求此書的劉半農(nóng)最終在舊書攤上發(fā)現(xiàn)“放屁放屁”原來(lái)出自《何典》。按吳稚暉后來(lái)的說(shuō)法,“我只讀他開頭兩句……從此便打破了要做陽(yáng)湖派古文家的迷夢(mèng),說(shuō)話自由自在得多。不曾屈我做那野蠻文學(xué)家,乃我生平之幸。他那開頭兩句,便是‘放屁放屁,真正豈有此理’。用這種精神,才能得言論的真自由,享言論的真幸福”。

原來(lái)源源不斷見之于“新文化派”筆下的“罵人話”(諸如“放屁”、“他媽的”等等)均出自“得言論的真自由、享言論的真幸福”的熱切愿望,而且是其最為痛快淋漓的表達(dá)形式,不過(guò),它造成的粗俗風(fēng)格或者說(shuō)對(duì)于這種風(fēng)格的崇拜卻深深滲透進(jìn)了我們的文學(xué)話語(yǔ)和政治話語(yǔ)。對(duì)一百年前開始的“新文化運(yùn)動(dòng)”,史家們的溢美之詞早已汗牛充棟,并早已形成了一種輿論聲威,以致哪怕隱晦地談到它對(duì)語(yǔ)言之美以及溫文爾雅的君子之道產(chǎn)生的深遠(yuǎn)危害都可能會(huì)被立即視為一種“政治錯(cuò)誤”。既然“白話”文學(xué)寫作無(wú)非是把“日常語(yǔ)言”變?yōu)椤凹埳现帧保蔷筒槐亟?jīng)歷漫長(zhǎng)的文字學(xué)徒階段——寫作突然變得容易了,而這種“容易”造成我們當(dāng)今眾多的文科教授和作家寫出大量不通的句子。

或許“文學(xué)革命”一開始就將自身置于一個(gè)錯(cuò)誤的理論基礎(chǔ)上。當(dāng)它的頭號(hào)理論家胡適冒失地將“文言”與“白話”之間的關(guān)系等同于歐洲文藝復(fù)興之時(shí)“拉丁文”與“俗語(yǔ)”之間的關(guān)系時(shí),他就錯(cuò)把同一種語(yǔ)言(漢語(yǔ))的不同語(yǔ)用(文言與白話)之間的關(guān)系等同于兩種不同的語(yǔ)言(作為外語(yǔ)的拉丁語(yǔ)與作為本民族語(yǔ)的“俗語(yǔ)”)之間的關(guān)系,因而,他就不僅不可能把文藝復(fù)興到宗教改革之時(shí)歐洲各國(guó)采用本民族語(yǔ)而排斥拉丁語(yǔ)、脫離羅馬天主教而另立國(guó)教的行為闡釋為各國(guó)的民族-國(guó)家的創(chuàng)建過(guò)程,也不可能認(rèn)識(shí)到所謂“民族語(yǔ)”或者說(shuō)“俗語(yǔ)”,正如拉丁語(yǔ)一樣,存在作為書面語(yǔ)的“文言”與作為口頭語(yǔ)的“白話”(胡適僅知道存在一種書面拉丁語(yǔ),不知同時(shí)存在一種“俗拉丁語(yǔ)”)。任何一種語(yǔ)言的精致成熟的形態(tài)都最終表現(xiàn)為“文言”或者說(shuō)不同于口頭語(yǔ)的“書面語(yǔ)”,而那些最終拋棄拉丁語(yǔ)的文藝復(fù)興時(shí)期和宗教改革時(shí)期的文學(xué)家孜孜以求的恰恰是本民族語(yǔ)的“文言化”或者說(shuō)“拉丁化”,以使之能夠達(dá)到與書面拉丁語(yǔ)之美分庭抗禮的程度。胡適屢引但丁作為自己的“俗語(yǔ)文學(xué)”主張的西方證據(jù),卻不知但丁用拉丁文寫成的理論著作《論俗語(yǔ)》恰恰反對(duì)“引車賣漿之徒的俚俗之語(yǔ)”,而熱切期盼一種“光輝的、中樞的、宮廷的、法庭的俗語(yǔ)”。如果但丁及其志趣相投的意大利人文主義者以意大利“都下引車賣漿之徒”的白話寫作,他們是不可能創(chuàng)造一種“光輝的、中樞的、宮廷的、法庭的”意大利語(yǔ)文的。與當(dāng)時(shí)的英語(yǔ)和德語(yǔ)一樣,作為“俗語(yǔ)”的意大利語(yǔ)依然處在“白話”狀態(tài),不僅充斥著俚詞俗語(yǔ),也缺乏嚴(yán)格的語(yǔ)法以及緊密的結(jié)構(gòu)。

顧彬?qū)⒅袊?guó)當(dāng)代作家的主要問(wèn)題歸咎于不懂哪怕一門外語(yǔ),說(shuō)“一九四九年以前中國(guó)不少作家認(rèn)為,我們學(xué)外語(yǔ)會(huì)豐富自己的寫作。但是,你問(wèn)一個(gè)現(xiàn)在的中國(guó)作家為什么不學(xué)外語(yǔ),他會(huì)說(shuō),外語(yǔ)只能夠破壞我的母語(yǔ)”,“不懂外語(yǔ)使中國(guó)作家不能夠從另外一種語(yǔ)言系統(tǒng)看自己的作品”,“誰(shuí)會(huì)外語(yǔ),誰(shuí)就會(huì)從外面看自己的母語(yǔ)。因此,一個(gè)當(dāng)代德國(guó)作家說(shuō)過(guò):誰(shuí)不會(huì)外語(yǔ),誰(shuí)就不會(huì)(真正懂得)他的母語(yǔ)”。顧彬的這些批評(píng)觸及了一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題,但同時(shí),他忽視了一個(gè)“中介”。畢竟,作為兩套迥然不同的語(yǔ)言系統(tǒng),一門“外語(yǔ)”并不能直接對(duì)中文寫作發(fā)生影響,而必須在這門外語(yǔ)被“譯入”中文之后。關(guān)鍵不在于中國(guó)當(dāng)代作家懂不懂哪怕一門外語(yǔ),實(shí)際上,就我接觸的當(dāng)代作家而言,懂一門外語(yǔ)的就不乏其人,而他們并未顯示出他們所掌握的外語(yǔ)對(duì)他們的中文寫作的觸動(dòng):這就像兩個(gè)水龍頭,當(dāng)它擰開“外語(yǔ)”這個(gè)水龍頭,他的“中文”水龍頭就關(guān)閉了。

使得意大利的但丁、彼德拉克、英格蘭的喬叟這些人文主義者以及英格蘭的威克利夫、德意志的馬丁·路德這些宗教改革者成為本民族書面語(yǔ)的提升者并使其與古拉丁文之美并駕齊驅(qū)的不是他們懂古拉丁文,而是他們的翻譯行為:他們通過(guò)源源不斷地將作為書面語(yǔ)規(guī)范的拉丁文經(jīng)典翻譯成本民族語(yǔ),日夕與句子糾纏,而從詞法和語(yǔ)法上改造了此前尚處在“白話”或者說(shuō)“俗語(yǔ)”狀態(tài)的本民族語(yǔ)。將意大利語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)說(shuō)成“翻譯的語(yǔ)言”并不為過(guò)。換言之,這些民族語(yǔ)(俗語(yǔ))是通過(guò)這些語(yǔ)言天才的翻譯作品的規(guī)訓(xùn)才漸漸臻于完美,為后繼的不懂外語(yǔ)而以這些經(jīng)過(guò)改良的本民族書面語(yǔ)進(jìn)行寫作的文學(xué)家們——例如英格蘭的莎士比亞,按精通拉丁語(yǔ)和希臘語(yǔ)的他的朋友本·瓊生的說(shuō)法,“他拉丁文不識(shí)幾個(gè),希臘文更是一竅不通”(Though thou hadst small Latin,and less Greek)——奠定了語(yǔ)文基礎(chǔ)。

只有“翻譯”才能將“另外一種語(yǔ)言系統(tǒng)”帶入母語(yǔ)——實(shí)際上,這“另外一種語(yǔ)言系統(tǒng)”早已內(nèi)在于母語(yǔ)的可能性,而“翻譯”將它從一種可能性轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)性。“譯作”永遠(yuǎn)是母語(yǔ)的可能性和創(chuàng)造性的薈萃之地,正如經(jīng)歷過(guò)無(wú)數(shù)代文人的磨礪而熠熠生輝的母語(yǔ)自身的“文言”。假若說(shuō)以“文言”寫作的古代文人們要經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的語(yǔ)言訓(xùn)練,而且終其一生要與句子糾纏不休,那么,當(dāng)今,如在中國(guó),由于“白話”無(wú)須訓(xùn)練,我們的文學(xué)創(chuàng)作家們往往“自動(dòng)寫作”,而真正的曠日持久的語(yǔ)言訓(xùn)練以及對(duì)字句的磨煉可能只群體地見于日夕在兩種語(yǔ)言之間進(jìn)行訓(xùn)練的我們的文學(xué)翻譯家們:他們翻譯時(shí),必須逐個(gè)逐個(gè)、逐層逐層地琢磨外語(yǔ)原文的句子、結(jié)構(gòu)和風(fēng)格,然后將它們“轉(zhuǎn)換”為自己的母語(yǔ),而這個(gè)“轉(zhuǎn)換”過(guò)程是對(duì)每個(gè)母語(yǔ)詞句及其結(jié)構(gòu)的分析與取舍。當(dāng)今之世,除了文學(xué)翻譯家們,或許沒有任何其他人——包括我們的文學(xué)創(chuàng)作家們——對(duì)自己的母語(yǔ)進(jìn)行著這樣一種一直觸及其文字音形義和句子結(jié)構(gòu)及其風(fēng)格的艱苦的曠日持久的探索,也沒有什么批評(píng)像“翻譯批評(píng)”那樣一詞一句地挑錯(cuò)。翻譯家為母語(yǔ)增添著新的可能性,并規(guī)范著母語(yǔ),這就使得他們成為真正的文體家,而我們的作家們雖然不斷模仿著優(yōu)秀的譯本,他們自己并沒有像翻譯家那樣去探求語(yǔ)言,去磨礪自己的母語(yǔ)。不過(guò),奇怪的是,眾多翻譯家只在他們的譯文中才顯示出這種高度的語(yǔ)言才華,一旦他們自己寫作,其語(yǔ)言才華或者說(shuō)“文字手藝”就立即遜色不少——因?yàn)榇藭r(shí),他們不再像他們翻譯他人作品時(shí)那樣去“創(chuàng)造性地”琢磨自己筆下的每個(gè)詞、每句話、句子關(guān)系以及風(fēng)格,他們此時(shí)大多已淪入“日常語(yǔ)言”的無(wú)形之流了。

……

前面引述顧彬的話,說(shuō)有些作家擔(dān)心“外語(yǔ)只能夠破壞我的母語(yǔ)”。這些作家的本意大概是想說(shuō)“譯本只能夠破壞我的母語(yǔ)”,因?yàn)槿魏我环N外語(yǔ)——作為一種完全不同的語(yǔ)言系統(tǒng)——是破壞不了“我的母語(yǔ)”的。能夠破壞母語(yǔ)的是“壞的譯本”,它給母語(yǔ)帶來(lái)了混亂,也就給思維帶來(lái)了混亂。但“好的譯本”卻通過(guò)對(duì)母語(yǔ)的可能性的探求而賦予母語(yǔ)一種新的生命力和想象力——它通過(guò)母語(yǔ)的“陌生化”使我們突然關(guān)注我們的母語(yǔ)豐富無(wú)比的質(zhì)感和表現(xiàn)力,從而更新我們的意識(shí),尤其是當(dāng)我們的“日常語(yǔ)言”在日復(fù)一日的單調(diào)乏味的重復(fù)中漸漸失去質(zhì)感和表現(xiàn)力并使我們的意識(shí)處在一種睡眠狀態(tài)的時(shí)候。一個(gè)創(chuàng)造性的寫作者一定會(huì)在“理想的母語(yǔ)”中寫作,他的每一次語(yǔ)言創(chuàng)造都是向“理想的母語(yǔ)”尚未實(shí)現(xiàn)的盡善盡美的可能性靠近一點(diǎn)。寫好一個(gè)句子,是一切創(chuàng)造性寫作的開始,而檢驗(yàn)一個(gè)作家是否優(yōu)秀,最基本也最苛刻的是要看他是否寫出過(guò)一些好的句子,其中一句乃至數(shù)句能讓你終生難忘,猶如在寧?kù)o的午后的慵懶中從某個(gè)遠(yuǎn)處依稀傳來(lái)的樂(lè)句讓你突然看見自己的一生,并莫名其妙地潸然淚下。