童心不泯,童真不朽

熊慧琴

我走路,不算慢,

請拿尺子量量看。短短的一小時,

我已經走了

五寸半。

——林良《蝸牛》

這首《蝸牛》是臺灣兒童文學作家林良先生流傳甚廣的經典童詩《蝸牛》組詩中的一首,一只活靈活現的小蝸牛在“抗議”人們評價它速度“慢”,人們眼中習以為常的“蝸牛慢”和從“氣急”的蝸牛自己口中說出的“不慢”形成一種奇妙的文學磁場,讓人啞然一笑。

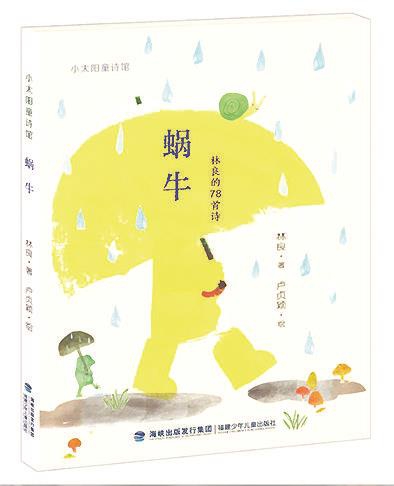

事實上,許多人對林良的童詩并不陌生,《蝸牛》《沙發》《蘑菇》《蜻蜓》等十幾首短短的小詩,都教人愛不釋手。作為臺灣地區兒童文學的泰斗,林良先生是集兒童散文、童詩、故事、翻譯、出版的大成者。他的童詩淺白簡約,不事雕琢,處處閃現著質樸本色的真美。但是,作為一代童詩大家,林良先生在大陸的童詩出版數量與其創作高度不成正比,即便有十數首童詩被廣泛傳播,讀者始終也未能一觀林良童詩創作的豐富之貌,此次福建少年兒童出版社出版的《蝸牛》,收錄了他的78首經典童詩,為首次集中整理出版。其數量與詩篇呈現的豐富性是當前大陸地區林良童詩出版之首。

有人說,童心是真心、愛心、玩心、簡單之心的混合體。用童心寫孩子喜歡讀的兒童詩,一直以來都是林良的童詩創作觀。用童心創作,意味著要像孩子一樣簡單真誠、敏感直覺、新鮮好奇地看世界,要從“高”向“低”攀登。

他寫孩子們生活中最熟悉的物、最尋常的景,用的是最簡單的淺語,卻總能精準地抓住事物本身的鮮明特征,給予出其不意的天真爛漫。《雨》中,林良分別用兩個鏡頭描寫天井和前院的雨:“你在天井里賭氣,/把盆盆桶桶/桶桶盆盆/敲得很響。/在前院,/你心情好,/靜靜把那片草地/洗得很綠。”將天井里的雨形象地比喻成賭氣的孩子,“盆盆桶桶,桶桶盆盆”兩句疊詞將氣氛推向高潮;而到了前院,“靜靜”一下子就將前面的短促釋然,氣氛變得寧靜悠長,而且為了形容雨的細心用了“洗”這個字,賦予無常的天氣以主人翁的意識。平常的雨在精妙的童心點染下,經由場景切換、擬人化和口語化的語言表達,一下子生動可愛起來。

兒童天生就具有很強的敏感力和直覺力,并不擅長接受概念,反而具有將人們習以為常的概念肢解、剖析的能力,林良先生能敏銳地將兒童的這份天賦從童詩中表現出來。“慢”是成人世界中一種習以為常的形容,可在《蝸牛》組詩里,林良讓三只小蝸牛現身說法,從三個角度來合理解釋蝸牛的“慢”:第一只蝸牛不喜歡人們對它們的刻板印象,它可不認為自己慢呢,因為“短短的一小時,我已經走了五寸半”;第二只是只懂規矩的蝸牛,它一本正經地說,“這是為了交通安全”;第三只蝸牛,喜歡安靜地看風景,它怯生生地向我們訴說慢的好處——“墻頭上有些什么,誰也沒我知道得多”。

將抽象的情感具象化、復雜事物直觀化是兒童世界里可愛天真的表達。關于這一點,林良先生有諸多的代表作,《沙發》是其中一首:“人家都說,/我的模樣好像表示/‘請坐請坐’。/其實不是,/這是一種/‘讓我抱抱你’的/姿勢。”在這首詩出來之前,人們并不知道溫暖的沙發可以有這樣具象化的描述。沙發的形狀很像一雙張開的手臂,林良首先將沙發擬人化,“請坐請坐”代表人與人之間的謙和有禮的關系,“讓我抱抱你”則將人與人之間的和諧又升華遞進到了更為親密的層面。再好的形容詞也沒有比“讓我抱抱你”更能表現具象的溫暖。除了將抽象的情感具象化,兒童也有將復雜的事情簡單直觀化的能力。《電梯》里

“從一樓走進/這個小房間,/在里面等,/等它變。/門再打開,/一樓變成十樓,/變得真快!”要理解電梯的原理是一件復雜的事情,他們最直觀的感受就是門一開、一關,外面的事物發生了變化,像魔法一樣。平常事物在童心的世界里加上了一層魔法的成分。

林良先生知道兒童總是關注那些角落里容易被遺忘的事物,體察著不容易被感知的小情緒,那是他們天生的憐憫萬物的能力。被許多人視為童詩經典的《蘑菇》是這樣寫的:蘑菇是/寂寞的小亭子。/只有雨天/青蛙才來躲雨。/晴天青蛙走了,/亭子里冷冷清清。到了《晚上》,林良先生這樣寫:晚上,/人靜了,/樓房的電燈都滅了。/街上,/只有幾盞路燈亮著。/天上,/只有孤零零的月亮/亮著。

林良用滿滿的童心展現著兒童世界里的種種,他一生的創作都是植根于童年的創作。他是一個為孩子寫作的工作者,在報紙上的專欄里與孩子結緣。六十多年的寫作里,無數小讀者的童年里都有林良的故事浸潤,他與小讀者互相受著童年的滋養;他還是一位父親、一位外祖父,經歷了兩代孩子童年;他還有他自己的童年,那些寶貴的童年記憶仿佛從未離開過他。

在一次評獎活動中,林良先生評價寫作者的創作“雖有豐富的生活經驗,卻不能從那‘多姿多彩’里,體會出什么來的,就會使人有‘熱熱鬧鬧的空洞’的感覺”。這其實也是現代成人生活的現實寫照。對于已經失去了童心的成年人來說,現實生活很多時候都給人一種“熱熱鬧鬧的空洞”感。既像個孩子生活在童年里,也像個大人一樣生活在平淡的生活里的林良,將現實生活作為最重要的寫作素材,用生活里尋常的物、尋常的景,寫出了浸潤在生活里的詩意與天真。

他筆下的自然,是一幅遺世獨立、巧奪天工的獨照,“那只/白鳥/飛起來了/飛得不高/飛得很慢/平平地飛/平平地滑/好像粉筆/在綠板上畫線——/畫得很長/可是沒有/那一條線”;也是一幅形態各異、完美和諧的群像圖:“春天的田水/還有些涼,/白鷺鷥喜歡/落在牛背上。/曬過太陽的牛背,/是最柔軟溫暖的/石頭。”他賦予每一種生命最獨一無二的個性,因為“一棵樹/有一棵樹的/樣子,/好像/一個人/有一個人的/樣子。/樣子都不一樣,/但是都有一種/很可愛的/樣子”。似乎有一種在人群中孤獨綻放的恬淡與充實。他筆下的孩子,被父母無聲的愛包圍著,他感受著那份愛,于是他的眼睛里就有了似懂非懂的理解:“晚上我上床,/最后一眼/看到你正在忙。/天亮了我醒來,/睜開眼睛/看到你還在忙。/微笑的媽媽,/你天天不睡覺嗎?”他筆下的城市,不是門窗緊閉的小房子,不是高樓聳立卻人情淡薄的世界,而是充滿了煙火氣和人情味的庇護所。在公共汽車上看見了充滿個性的藝廊、圖書館、旅行學府;靜靜傾聽似從竹林流出的淙淙的鄰家臟水溝排水的聲音;聽鄰家搓麻將的聲音就像在聽一場異域風情的音樂會……

林良說他寫詩的動力是主編兒童副刊時,小讀者、小讀者的老師和父母親都希望讀到一些詩。林良寫的童詩,兒童讀者與成人讀者的體驗可以有一種呼應。在童年的意象中闡釋生活言之不盡的真諦,又在現代生活情境下浸潤童真,孩子與成人彼此向對方靠近多一些。所謂“兒童是成人之父”,或許就是說,童年獲得的道理終身受用。無論是還在長大的孩子還是已經長大的孩子,林良都希望他們飽含著對生活的熱情,于細微處看見美好。詩人希望他們知道生活的甜是求來的,大部分的歲月里,你或許會像置身于沙漠的駱駝,生活是那延綿無盡的沙漠,可要相信,若是一步一步走下去,不擔心日曬辛勞,總有一天會到達目的地。

從這個意義上來說,林良的詩,的的確確是全齡的,適合所有的大人、孩子。生活如詩,因為無論年紀多大,無論年紀多小,我們都渴望為生活織錦。我們在他的童心童詩中,看到了永不褪色的童真。

(《蝸牛:林良的78首詩》林良/著,盧貞穎/繪,福建少年兒童出版社2018年9月版)