太行赤子筆為槍 ——訪老作家劉江

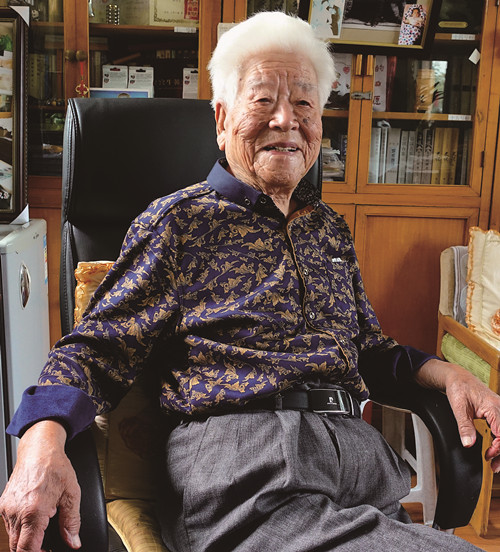

劉江

他是一位103歲的世紀老人,是歷經百年滄桑巨變的見證者;他是太行山上以筆參與抗日的新聞戰士;他是一手拿筆一手拿槍,與“鐵道飛虎”趙亨德并肩作戰的偵察英雄;他是執著于太行山題材的書寫者;他是長篇小說《太行風云》的作者——作家劉江。

我如約來到位于汾河岸邊的汾東公寓,在劉老的書房“不盡室”,見到了正在練習書法的先生。劉老的生活非常規律,每天下午三點半到五點半是會客和練習書法的時間。初次見面的寒暄,有力的握手,都讓我很難相信眼前這位蒼顏白發、目光矍鑠、說話鏗鏘、思維敏捷的老人已經103歲高齡。得知我在作協工作,劉老很高興:“王東滿、周宗奇、張石山,他們都還好吧?很想念這些老朋友啊。”不等我提問,劉老已經打開了話匣子。

作為一名有著84年黨齡的共產黨員,談到慶祝中國共產黨成立100周年大會,劉江說:“在中國共產黨百年華誕之際,習近平總書記的重要講話,展現了中國共產黨波瀾壯闊的百年歷程,凝練了中華民族百年前先烈們寫就的英雄革命史,貫穿了中國共產黨帶領全國各族人民創造的光輝復興史,是值得中華民族后代永遠學習的一冊教科書。我們今天的文學工作者更要不忘初心,永懷赤子之心,全身心投入到黨和人民的偉大事業中,為時代放歌,為人民代言。”

“參加革命于我是很自然的一件事,最初的愛國情懷和革命精神都是來自我的老師,所以起初我的人生理想是當一名老師,但是抗日戰爭改變了一切。”

1918年出生在太行山和順縣溫源村的劉江從小聰穎好學,博聞強記,但是隨著日軍侵華、家庭破產,14歲輟學的劉江種過地、放過羊、當過雜役……嘗盡了人生的艱辛。1936年,當戰火燒到三晉大地,18歲的劉江毅然參加了抗日組織“犧盟會”,從此走上了抗日救國的道路。

“十一二歲上學的時候,我遇到了一位很好的老師,用今天的話說,就是當時的進步青年。他常常給我們講一些歷史上的民族英雄,比如班超、岳飛、戚繼光,也給我們講時局、講日本法西斯在華的暴行,例如比‘九一八’更早的‘濟南慘案’,每每講到那些慘死在日軍屠刀下的同胞,老師和學生都哭作一團。老師對我的影響很大,不僅點燃了我的愛國情懷和革命精神,也成為我人生的榜樣。年少時我的理想是當一名教師,但是1937年太原失守,剛剛加入中國共產黨的我,隨著晉冀特委機關轉入太行山,被分配到新創立的戰地快報《勝利報》工作,成為一名新聞工作者。”

抗戰時期,朱德總司令曾這樣評價敵后的新聞工作:一張報紙“頂一顆炮彈”,而且報紙“天天在作戰,向敵人發射出千萬顆炮彈”。太行山上條件艱苦,在敵后辦報紙更不是一件容易的事。剛剛創立的《勝利報》只有一臺曾經用來印名片的老舊石印機。每次記者交回新聞稿,都需要先由報社的繕寫員手工寫一份報紙,再印刷。而劉江最早在報社從事的就是繕寫工作,每天連續十幾個小時在油光紙上用毛筆寫下與今天報紙差不多大小的字體,寫錯一個字就要重寫,手還不能挨紙,否則上版印出來就是一片黑。在太行山找一張平整桌子都困難,寫這樣一份四個版面的報紙,需要包括劉江在內的四五個同志,三個晝夜輪班倒才能完成。如果遇到敵人“掃蕩”,他們還要帶著印刷設備,邊打突圍,邊出報紙,在戰火和硝煙中把第一手的戰地新聞以最快的速度傳播出去。

“無論是戰爭時期,還是和平年代,總有一些東西是始終不變的,那些代表著民族脊梁的精神血脈,值得我們永遠銘記和書寫。”

隨著戰爭形勢的發展,《勝利報》停辦,并入《晉冀豫日報》,再后來《晉冀豫日報》與《新華日報》(華北版)合并,劉江也從一名繕寫員、校對員,成長為一名真正的戰地記者。每每回想起那些血與火的經歷,劉老總是不能忘記那40多位永遠留在太行山上的新聞烈士,不能忘記中國新聞史上最悲壯的一頁。

“1942年5月,在遼縣(今左權縣)山莊村,當時是《新華日報》(華北版)和新華社華北總分社所在地。我們收到了日軍又要來‘掃蕩’的消息。根據以往的經驗,大家把大型印刷機器埋了起來,帶了一部電臺和一部鉛印機,準備一邊戰斗,一邊出報。沒想到這次敵人派出了3萬多日偽軍圍剿太行根據地,并出動多架飛機配合輪番轟炸,進行所謂‘鐵壁合圍’。當時《新華日報》的工作人員一共有差不多100人,我們化整為零,分成三隊突圍。敵機擦著山頭瘋狂轟炸,漫山遍野都是敵人的火力封鎖,機槍聲如驟雨一般不停掃射。大家被迫穿行在太行山最險峻的懸崖峭壁之上,有些同志沒能躲過敵人的槍炮,有些同志失足跌下懸崖摔死了。我小時候放過羊,當時又是報社戰斗隊隊長,帶著一隊人順著一個下坡路一路突圍,到了山下已經是第二天。過了好幾天,我們才知道社長何云同志帶領的那一隊與敵軍正面遭遇,何云同志不幸犧牲。在那次戰斗中,包括何云在內,我們失去了40多位優秀的新聞工作者,而他們中有相當一部分都是放棄了優越的生活條件,抱著對革命理想的追求來到根據地從事文化工作的知識分子。我們現在講初心,什么是初心?初心就是理想,就是信念,是對理想信念的堅守。面對武裝到牙齒的敵人,他們以筆為槍,用血肉之軀踐行著他們的理想和信念。”

太行山巍峨高大,漳河水奔流其間。今天,在漳河水畔的一道無名山梁之上豎立著一座獨立紀念碑——太行新聞烈士紀念碑,《新華日報》(華北版)社長何云等40余位烈士長眠于此。他們在生命的最后一刻仍然堅持出版《新華日報》,將鉛印的戰時快報發向延安新華總社。“如果你沒法阻止戰爭,那你就把戰爭的真相告訴世界”,時年24歲的劉江在血與火的淬煉、生與死的突圍中,理解著戰地記者的初心和使命。

新中國成立后,劉江筆耕不輟,寫出《太行風云》《烽火搖籃曲》《一滴水中看太陽》等作品,用文學的筋骨去紀念、傳承抗日戰爭中的民族脊梁和精神血脈。

“趙亨德領導的敵后武工隊是抗戰史上的傳奇,他是我曾經的采訪對象,也是我曾經的親密戰友。因為他,我從一名戰地記者成長為一手拿筆一手拿槍的偵察戰士;也是因為他,書寫英雄、禮贊英雄成為我后來文學創作的重要主題。”

在戰爭中學習戰爭,1944年八路軍從挫折中總結經驗教訓,組成武工隊、偵察隊,深入敵后作戰。趙亨德領導的敵后武工隊建立邊區交通站、伏擊正太鐵路、活捉日本少將,被敵人譽為“正太鐵路攔路虎”。為了能采訪到這位大英雄,劉江放棄了在司令部工作的機會,深入到敵后作戰第一線,成為趙亨德武工隊的一員。

“剛開始去采訪,他們不大配合我的工作,對我這種耍筆桿子的人有點不以為然。面對這種情況,我沒有退縮,索性跟著他們一起打鬼子。日子一長,我也成為偵察隊的戰士,和大家一樣端著槍俯臥在鐵路旁,跟著他們一起炸敵人的軍用火車。但是每到真正危險的時候,趙亨德沒有忘記我是戰地記者,總是想辦法保護我。在一次行動中,我們把敵人的軍車炸成了兩節,但是敵人仍然負隅抵抗,用尸體做掩體。直到槍聲停止,我看到日本人的尸體堆里有一節露出來的槍頭,就想把它拔出來,還沒等動手,槍就響了,我身后戰士的下巴右側立即就被打爛了。如果不是趙亨德拉住我,后果不堪設想。在這種情況下,趙亨德讓大家先撤退,自己留下來爬上火車頂,用炸彈炸死車廂里的敵人。”

“在一次戰斗中,他失去了一只眼睛,我當時就哭了,但是比我還小幾歲的他卻說:‘哭什么,這是戰爭時期,要沒命早沒命了,你怎么還鬧這一套’。趙亨德犧牲在解放平定的戰役中,年僅26歲。無論是作為他的戰友,還是一名文字工作者,我都有責任把他傳奇、英勇的一生寫下來。后來我創作的《太行飛虎隊》和電視劇劇本《太行一等殺敵英雄》都是以趙亨德為原型的。革命者為信念而活的精神令人感動,也許對今天的一些人來說這很難理解,但他們就是這么過來的,出生入死、不計得失。”

“在戰爭年代,太行山是我們與敵人作戰的屏障;在和平年代,太行山是我取之不竭的創作土壤。我希望自己的作品永遠與革命歷史相連、與太行山漳河水相連、與人民與時代相連。”

新中國成立后,劉江先后擔任《太原日報》、山西人民廣播電臺、山西省出版局、山西省文化廳、山西省委宣傳部等多個文化部門的主要領導,然而,太行山的烽火歲月一直在他腦海中揮之不去。1958年作家趙樹理從北京回到山西,在一次座談會上,劉江談到了自己想要創作一部反映太行山革命風云的作品的想法,得到了趙樹理的鼓勵。1959年出版的長篇小說《太行風云》在全國引起轟動,成為描寫農村革命變遷的經典之作。小說通過對以觀音保為代表的青年農民形象的塑造,讓人們看到無產階級觀念對農民思想意識改造的重要意義,將中國農民的精神動向和心理變遷放置于風云際會的大時代之中,充分顯示了劉江文學表達的“人民性”視野與情懷。在他從事文藝創作70多年、創作600多萬字的寫作生涯中,太行山是他永恒不變的書寫主題。

劉江這樣談到其作品與太行山的緊密聯系:“很多人評價《太行風云》寫出了不同時期中國農村革命的風貌,寫出了太行山人民生活的情調,語言富有山西地方特色。其實現在看來,這部作品也有很多不足,但是我就是這樣生活過來的,是吃著太行山的小米、南瓜長大的,是多少次被太行百姓冒著生命危險救下的。可以說我的生命早已與太行山脈融為一體,這些故事和語言都是來自太行山,來自太行山的人民。”

“現在,我們之所以要強調深入生活、扎根人民,就是要增強文藝創作與人民的血肉聯系。”劉江說,“作為一名作家,你對生活的體驗有多深刻,你對變革的把握才能有多宏闊。根據不同的時代需要,也許我們對文學人民性的理解有著不斷的豐富和發展,但是其基本的立場是不變的。如果說上世紀50年代,我創作《太行風云》是為了表現太行人民的自主意識、自覺意識被革命所喚醒,那么到了新世紀,我創作《劍》《韶華時代》等一系列反腐題材的作品,則是希望通過聚焦改革中的艱難、現實中的問題,展現出人民愿景的另一面。在我看來文學的人民性、時代性永遠都不過時。”