間離與共鳴的對立統:論《高加索灰闌記》中歌曲的作用

編者按 歌曲是布萊希特敘事劇創作的一個重要組成部分。他在敘事劇初創期所寫的《三角錢歌劇》以及成熟期所寫的《高加索灰闌記》中均安插了大量歌曲。本文以《三角錢歌劇》中的歌曲為參照,首先對《高加索灰闌記》中歌曲的內容、性質以及在劇本結構和人物塑造方面的功能作了闡述,然后重點對這些歌曲所造成的心理效果進行了分析;認為前者的歌曲主要以議論為主,意在引起間離,而后者的歌曲則在敘述的基礎上明顯納入了抒情因素,對問離和共鳴的關系進行了辯證處理,從中可以看出布萊希特成熟期作品對敘事劇初創期作品片面性的克服。

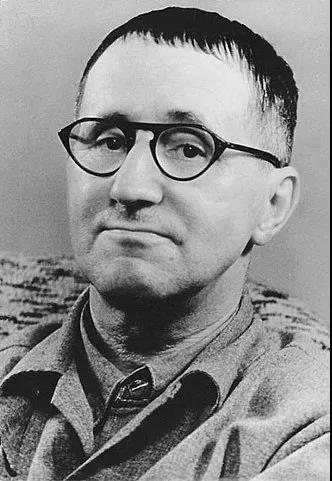

貝托爾特·布萊希特(1898—1956)

在戲劇中安插歌曲并非布萊希特的首創。合唱隊的歌曲演唱早已見之于古希臘悲劇。在古希臘悲劇的演出中,合唱隊始終在場并以旁觀者的身份對劇情的發展發表抒情性的觀感,這方面最為引人注目的是合唱隊插入場次間的演唱。古希臘悲劇中合唱隊的歌曲演唱可以追溯到古希臘悲劇的起源——酒神祭奠儀式中的酒神頌歌,其內容主要為悲嘆酒神狄俄尼索斯在塵世所遭受的痛苦并贊美他的再生。隨著表現題材的擴大和演員人數的增加,酒神頌歌逐漸演變為悲劇,但酒神頌歌的合唱隊形式和抒情詩特點仍在古希臘悲劇中被保留下來。在近代歐洲戲劇中,合唱隊及其歌曲演唱作為戲劇起源階段的殘留被剔除了,以使戲劇情節能夠不受阻礙地自然發展。至二十世紀,布萊希特又重新使歌曲成為劇本創作和舞臺演出的一個重要組成部分。與古希臘悲劇中的歌曲不同的是,布萊希特劇作中的歌曲一般不再具有濃厚的抒情色彩,而是被刻意賦予了以敘述和議論為主的敘事性——它們一方面增強了布萊希特劇作的敘事因素(布萊希特將自己所創立的戲劇稱為“敘事劇”),另一方面也起著明顯的間離作用,即主要通過中斷情節的連貫發展阻止觀眾完全融入劇情,破除觀眾與劇中人的感情共鳴(Einfühlung,指審美主體和審美對象在感覺和感情上處于相融和同一狀態),使其與舞臺事件保持更多的心理距離。這樣觀眾審美心理活動中的主導因素便從偏重感覺和感情的感性反應轉變成偏重想象和思維的理性認識。布萊希特寫于敘事劇初創期的《三角錢歌劇》(1928)和寫于成熟期的《高加索灰闌記》(1945)中均出現了大量歌曲,但若仔細加以對比,可以發現后者的一部分歌曲所含有的敘述成份較之前者更為突出,而另一部分歌曲又明顯帶有前者以及作者其他劇作中的歌曲所罕見的抒情性。在此我們自然會產生這樣的疑問:《高加索灰闌記》中的抒情性歌曲是否會引起觀眾的某種共鳴?這種共鳴與敘述性歌曲所可能造成的間離是否構成了某種矛盾?這一現象該如何聯系布萊希特的敘事劇理論和創作及其發展加以解釋?在回答上述問題之前,我們有必要首先以《三角錢歌劇》中的歌曲為參照,對《高加索灰闌記》中的歌曲作一具體分析。

1

《三角錢歌劇》主要表現了乞丐頭子皮丘姆和強盜頭子麥基之間的一場斗爭。二人產生矛盾的原因在于麥基和皮丘姆的女兒波莉秘密成婚一事引起了皮丘姆的惱怒。強盜頭子麥基同時也是商人,和城市的司法長官布朗是一對密友。每當官方進行兜捕,布朗都會事先通知麥基,而麥基則將撈到的油水拿出一部分交給布朗。當第二次被捕的麥基被送上絞架時,布朗便以王室使者的身份來到刑場宣布女王的命令:立即釋放麥基并授予麥基封地、年金和世襲貴族的稱號。資本主義建立在金錢基礎上的社會關系、官匪的沆瀣一氣以及資產者的強盜本質在該劇中既得到深刻的揭示又被予以辛辣的嘲諷。

《三角錢歌劇》中的歌曲基本上均由演員演唱,作者在對該劇的說明中寫道:“演員在唱歌時轉換了職能。”[1] 這里所謂的“職能轉換”是指演員在唱歌時的身份不再是劇中人,而是類似于全知小說中的第三人稱全知敘述者。劇中敘述性質最為明顯的是序幕中藝人所唱的交待麥基前史的歌曲,此外還有波莉所唱的向雙親講述認識麥基經過的歌曲(第3場)以及麥基與妓女詹妮合唱的回憶他們以往共同生活的《靠妓女為生者小調》(第5場)。馬廄婚禮上波莉所唱的《海盜詹妮》以及麥基與布朗合唱的《大炮歌》(第2場)雖具有敘事謠曲的特點,但從內容上看卻游離于劇情之外。該劇的評論性歌曲除皮丘姆太太所唱的三段《病態色情狂小調》(第4、5場之間的幕間插段及第7場)涉及到麥基的行為舉止外,其余的如《第一段三角錢終曲》(皮丘姆一家唱,第3場)、《舒適生活小調》(麥基唱,第6場)、《第二段三角錢終曲》(麥基、詹妮及幕后合唱,第6場)、《無能為力歌》(乞丐合唱,第7場)、《所羅門之歌》(詹妮唱,第7場)均與劇情無關,它們實際上直接表達了作者本人對社會和人生的認識和評價。總的來看,《三角錢歌劇》中的評論性歌曲多于敘述性歌曲,而評論性歌曲的內容又大多具有哲理性和說教意味——它們往往出現在沖突懸而未決或人物發生場面交鋒的時刻,觀眾因為激烈的戲劇沖突而易于產生的內模仿和感情共鳴就此被導向了理性思考。如第3場將近結束時,得知麥基與女兒波莉秘密成婚的皮丘姆準備去告發麥基,并打算派夫人去妓院打探麥基的行蹤,在此緊要關頭觀眾在感情上被劇中人的行動所牽引,自然想盡快知道劇中人將如何采取下一步行動,但這時作者卻讓演員演唱《第一段三角錢終曲——人生境遇不佳》,其主要內容為感慨物質匱乏和人心險惡的世界現狀。再如第7場,布朗來到丘皮姆的乞丐更衣所準備抓人,但在寫皮丘姆反過來威脅布朗之前,作者也有意安插了一曲關于世事艱難的《無能為力歌》,以此阻遏觀眾的感情投入。

在《高加索灰闌記》中,則有三條線索。開頭的楔子部分是第一條線索,寫二戰之后蘇聯的兩個集體農莊為一個山谷的歸屬問題發生爭執,最后山谷的原屬農莊自愿將山谷讓給對方,以便山谷能得到充分利用。得到山谷的農莊為原屬山谷農莊上演了一出同樣涉及歸屬問題的名為《灰闌記》的戲。劇本此后各幕的戲中戲均包含著兩條線索。前三幕寫女仆格魯雪的故事。古代格魯吉亞的一位總督在貴族叛亂中被殺,總督夫人在逃命時只顧挑揀衣物而丟下了尚在襁褓中的孩子。善良的女仆格魯雪帶著這個孩子先是逃避追兵,后又謊稱孩子為自己所生來到哥哥家棲身,并因為孩子的緣故,忍痛與相愛的未婚夫分手嫁給了當地的一位農民。第四幕寫法官阿茲達克的故事,描述正直、機智、大膽的村文書阿茲達克如何在戰亂中被推舉為法官并在當上法官后如何站在窮人一邊判案。格魯雪和阿茲達克這兩條線索在劇本最后的第五幕發生了交叉:戰亂結束后,總督夫人為了能以孩子的名義繼承遺產欲將孩子奪回并和格魯雪對簿公堂;法官阿茲達克巧用灰闌斷案,將孩子判給真正愛他的母親格魯雪。就此劇本后兩條線索的交叉又與第一條線索在主題上達到了一致,即:一切都應歸屬善于對待它的人。該劇中的歌曲主要出現在作為全劇主體的戲中戲部分,它們太多由一名歌手(包括樂隊)來演唱。這名歌手不再像《三角錢歌劇》中唱歌的演員那樣,演唱完畢又依然在劇中扮演各自的角色,而是自始至終作為旁觀者坐在舞臺上。和《三角錢歌劇》中唱歌的演員相仿,《高加索灰闌記》中的歌手在劇中也起著類似于全知敘述者的作用,二者的區別在于:前者的敘述者身份是隱蔽的和分散的,而后者的敘述者身份則是公開的和集中的。在劇中楔子部分將近結束時,作者通過得到山谷的農莊的一位農婦之口,明確交待民間歌手阿爾卡第。車依采將參加演出。隨后歌手被帶到舞臺中央,告訴所屬山谷農莊的人,他們將表演一出帶歌唱的戲。布萊希特也曾談及歌手在該劇中的重要性:“在《高加索灰闌記》中用了歌手演唱全劇的假定……;場面僅僅是歌手敘述中的主要事件的表演。”[2] 也正是由于在戲中戲部分占據著主導地位,《高加索灰闌記》中的歌手才可以最大限度地發揮全知敘述者的作用,這一點主要體現在歌手運用歌曲對劇中事件所作的大量敘述上。從整體來看,戲中戲的兩條線索是被歌手的敘述連為一體的。第三幕“在北山中”以鐵甲兵奉法院之命強行帶走總督之子結束,格魯雪歷盡艱辛保護和撫養孩子的情節就此告一段落。此刻歌手唱道:

鐵甲兵帶走了孩子,寶貝孩子。/不幸的女人跟他們進了城,危險的城。/生身的母親要討回孩子。/過養的母親被送上法庭。/誰來審案?孩子會斷歸哪一個?/誰來當法官?清官還是贓官?/城里起了大火,法官座上坐的是阿茲達克。[3]

這段歌曲首先概括說明了已經發生和即將發生的事件,然后引出下一幕的主要人物法官阿茲達克,從而為第四幕阿茲達克的登場作好了鋪墊。在第四幕“法官的故事”一開始,歌手又承接上幕結束時的歌曲對阿茲達克的線索進行了預先敘述,并且點明阿茲達克故事的開端恰與格魯雪故事的開端發生在同一天:

現在請聽法官的故事:/他怎樣當上了法官,他怎樣審官司,他是個怎樣的法官。/就在大叛亂的復活節那一天,大公被推翻,/他的總督阿巴什維利,我們這個孩子的父親,腦袋被砍,/村文書阿茲達克在樹林里發現了一個逃亡人,把他在家里掩藏了一陣。[4]

在傳統的雙線或多線情節的劇作(如莎士比亞的劇作)中,大致同時發生且相互關聯的情節線往往通過場面的相互交叉被予以平行表現;《高加索灰闌記》戲中戲的兩條線索雖同時發生,但又具備各自的獨立性,所以作者采用了先展示一個,然后再展示另一個的新穎結構,而歌手的敘述則使兩條原本互不相干的線索發生了關聯,這就使第二條線索的出現不致顯得過于突兀。從局部來看,歌手的敘述也時時穿插在戲中戲兩條線索的一些重要場面之間,起著連接場面的作用。例如在第二幕“逃奔北山”中,格魯雪在鐵甲兵的追趕下,帶著孩子逃往遠在北山的哥哥家。在格魯雪打昏搜尋留在農婦家的孩子的伍長并抱著孩子跑開之后,歌手唱道:

她逃過了鐵甲兵以后,/走了二十二天的路程,/到了陽加道冰川的腳下,/格魯雪·瓦赫納采決定把孩子認作兒子。[5]

接下來的場面是格魯雪用溪水喂孩子,給孩子洗臉并決心不再與孩子分離。之后,在格魯雪冒著生命危險和孩子一起過冰川橋的場面出現前,歌手的演唱又重新開始:

格魯雪·瓦赫納采,一路被鐵甲兵追趕,/來到了通向東山坡村莊的冰川橋頭,/她唱起破橋歌,冒了兩條性命的危險。[6]

這兩首歌曲既對已經發生的事件作出敘述,又對即將發生的事件進行預告,而且還交待了場面的地點(包括時間)變化。受舞臺空間和演出時間的限制,傳統戲劇一般不會在一幕戲中有過于頻繁的時空轉換,但從《高加索灰闌記》第二幕的歌曲來看,恰恰是歌手的敘述使時空跨度較大的場面得以相互銜接,拓展了舞臺時空表現的可能性。除敘述外,歌手作為全知敘述者還對劇中事件發表評論或加敘加議,但與《三角錢歌劇》相比,《高加索灰闌記》中的評論性歌曲在數量上不再占優勢。如果說《三角錢歌劇》的間離效果主要通過一些與劇情無關的評論性歌曲(也不排除敘述性歌曲)對戲劇性情節和場面的突然中斷而獲得,那么《高加索灰闌記》的間離效果的實現則恰恰有賴于大量與劇情相關的敘述性歌曲(也不排除評論性歌曲)。從舞臺演出來看,歌手運用歌曲在戲中戲大的線索以及小的場面之間的貫穿性敘述,可以說完全打破了傳統戲劇“摹仿方式是借人物的動作(指表演)來表達,而不是采用敘述法”[7]的常規。傳統戲劇通常只通過角色本身的言行來表現情節,劇作者一般不能像小說作者那樣虛構一個敘述者直接出面敘述。由于歌手敘述的時時在場,觀眾也必然時時意識到自己所觀看的僅僅是歌手所敘述的一個故事,演員以活生生的形象在舞臺上的直接表演所易于造成的觀眾的舞臺幻覺和感情共鳴就此得到了有效的間離。

2

《高加索灰闌記》中的抒情性歌曲主要以表現女主人公的感情活動為特征,大多涉及愛情、母愛以及二者在女主人公內心造成的矛盾;它們或是出自劇中人之口,或是由歌手和樂隊來演唱。歌手(包括樂隊)的全知敘述者身份也使其可以透視人物內心的感情活動并對其作出描述。在第一幕,總督府衛兵西蒙在叛亂發生后奉命參加保護總督夫人的衛隊,外出打仗。他臨行前向格魯雪求婚,格魯雪答應了他的請求并這樣唱道:

西蒙·哈哈瓦,我會等候你。/放放心心去打仗吧,兵士,/去打血腥的仗,去打殘酷的仗,/盡管不止一個人從此回不了家,/你回來的時候,我會在這里。/我要在青青的榆樹底下等候你,/我要在光光的榆樹底下等候你,/我要直等到末一個兵士都回了家,/甚至于等得還要久。/你出去打了仗回來的時候,/門口不會有別人擺皮靴兩只,/我的枕頭邊只會是空枕頭一個,/我的嘴唇不會給別人親吻過一次。/你回來的時候,你回來的時候,/你會說:一切如舊。[8]

在這首歌里,格魯雪向西蒙立下了堅貞的愛情誓言,她對西蒙深沉的愛也得以呈現。這首歌同時也為女主人公此后所作的舍戀人而救孩子的感情犧牲埋下伏筆,從而使其善良無私的性格更加凸顯。在第二幕,帶著孩子逃亡的格魯雪愈來愈感到疲憊。考慮到已將追兵遠遠甩到身后,而且西蒙也許很快就要歸來,格魯雪準備把孩子丟給別人照管。她偷偷把孩子放到一家有主婦而且飄出牛奶香味的農舍門口,在看到這家主婦決定撫養孩子并把孩子抱進屋之后,格魯雪急忙走開。此刻歌手和樂隊開始唱歌:

歌手:“你轉身回家,為什么這樣高興?”樂隊:“因為無依無靠的孩子/一笑贏得了新的父母,所以我高興。/因為可愛的孩子,/我打發走了,所以我高興。”歌手:“可是你又為什么這樣悲哀?”樂隊:“因為我獨自一個,去來自由,所以我悲哀。/我象一個遭了搶劫的女人,/我象一個丟光了一切的女人。[9]

因為孩子在身邊必定會給格魯雪和西蒙日后的共同生活造成麻煩,所以格魯雪在為他找到一個好人家后如釋重負,但母愛又使她對孩子難以割舍。格魯雪的這種矛盾心理顯然是在離開孩子和農婦的一瞬間產生的,觀眾無法從場面上獲知這一點,而樂隊卻可以對人物的瞬間心理作出揭示,這就使女主人公的形象獲得了相當的心理深度。不過作者并未讓樂隊站在旁觀者的立場用第三人稱作客觀描述,而是讓其模擬格魯雪的語氣以第一人稱回答歌手的問題,直接表露格魯雪此時既喜又悲的矛盾情感,這樣,樂隊的演唱就被賦予了更為鮮明的抒情性。

第三幕結束時,格魯雪和前來尋找她的西蒙在戰爭結束后隔河相見,格魯雪告訴西蒙自己已經結婚,而西蒙又看見格魯雪身邊有一個孩子。產生誤會的西蒙不愿聽格魯雪解釋。此時又是,歌手出來,對格魯雪的內心活動進行描述:

望穿了秋水,等不過朝霞。/信誓呀破了。原因可沒有說。/且聽她想的是什么,且聽她沒有說的是什么:/送了你去打仗呀,兵士,/去打血腥的仗,去打殘酷的仗,/我遇見了一個無依無靠的孩子,/我不忍把他拋在一旁。/我不得不為了險遭不測的孤兒來嘔心瀝血,/我不得不彎腰折背從地上撿一些面包碎屑。/我不得不為了個非親非故的娃娃直弄到肝腸寸裂,/就為了個陌路冤家!/總得有人來救助。/樹苗呀需要水澆。/牛犢呀會迷路,要是放牛人睡著了,/沒有誰理會它在叫。[10]

和第二幕擺脫孩子后的情景相似,歌手也和上文所說的樂隊一樣,此時運用歌曲描述了觀眾無法觀看的格魯雪的隱秘心理,以第一人稱形式代表格魯雪抒發了對孤苦無依的孩子的深切同情和母愛——也正是基于這一點,格魯雪才在與西蒙分離后采取了救助孩子的一連串行動,并最終違背了對西蒙所立下的愛情誓約。如果說格魯雪對孩子的同情、愛以及自我犧牲已經通過此前發生的一系列事件得以展現,那么這首歌則對此作了進一步的突出、強調和總結。阿茲達克在第五幕斷案時將孩子判給格魯雪也因而顯得既出人意外又合情合理。

這里我們不妨再來看一下《三角錢歌劇》中涉及到愛情的歌曲,以便和上文所引用過的內容相近的歌曲作一對照。麥基和波莉在馬廄舉行完婚禮后相互表達了終身相隨的愿望并如此唱道:

沒有登記處的結婚證書,/也沒有祭壇上的花束,/更不戴桃金娘發圈,/我也不曉得你的婚禮服來自何處——/把你用過餐的杯盤拋開去,/拋開去,莫理會!/愛情在此地保持下去,/在他處,愛情也就保不住。[11]

(第2場)作者在這首原本可以讓劇中人抒發感情的歌里,有意將感情的表現降低到了最低限度,二人的感情究竟發展到何種地步也因此未得到明確交待。此外,麥基在兩次入獄后以及臨上絞架時所唱的歌曲也未表達出其可能產生的焦慮、恐懼、絕望等感情活動。因為作者之意在于將麥基描繪成一個用以闡明劇本主題的“社會現象”[12],而非一個血肉豐滿的能喚起觀眾同情的主人公。

《高加索灰闌記》中抒情性歌曲對(主要)人物內心世界深入細致的刻畫使其(主要)人物形象較之《三角錢歌劇》顯得更為真實、飽滿、生動,這里歌手和樂隊作為全知敘述者對于人物不便于在舞臺上展示的心理活動所作的描述起著重要的作用。布萊希特吸納敘事文學由于敘述者的存在而能深入揭示人物心靈奧秘之所長,使傳統戲劇只能借人物自身語言道出其內心活動的局限就此得到了革命性的突破。從以上所引用的《高加索灰闌記》中的抒情性歌曲來看,不論是由劇中人自己演唱,還是由歌手或樂隊代為演唱,它們所傳達出的感情都具有真摯、清晰、強烈的特點。那么這些抒情性歌曲是否能夠感染觀眾,使其或多或少地與劇中人產生感情共鳴?答案無疑是肯定的。托爾斯泰曾經說過:“藝術活動是以下面這一事實為基礎的:一個用聽覺或視覺接受他人所表達的感情的人,能夠體驗到那個表達自己的感情的人所體驗過的同樣的感情。”[13] 這里所說的“他人”體現于藝術作品中的感情,不僅僅意味著藝術家本人的感情體驗,也包括具有感情體驗的藝術家所創造的藝術形象的感情活動。

3

布萊希特從1926年開始研讀馬克思的著作,作為馬克思主義的堅定信仰者,他的戲劇美學思想是建立在辯證唯物主義和歷史唯物主義的基礎上的。他以馬克思的社會革命學說為依據,將教育和啟發群眾、使其投身資本主義制度的變革視為戲劇的首要任務。他指出:“我們所需要的戲劇,不僅能表現在人類關系的具體歷史的條件下——行動就發生在這種條件下——所允許的感受、見解和沖動,而且還運用和制造在變革這種條件時發生作用的思想和感情。”[14] 為此布萊希特提出了與亞里士多德的“凈化論”(Katharsis)相對應的“間離法”(Verfremdungseffekt)的美學概念,也正是這一美學概念構成了布萊希特敘事劇理論和實踐的核心。亞里士多德在其《詩學》中不但確立了悲劇嚴密整飾的形式法則,而且也對悲劇的作用和目的作出了規定:即通過對引起憐憫和恐懼的行動的模仿使觀眾的此類感情得到凈化。凈化的實現實際上有賴于觀眾的一種獨特的心理活動——對由演員所扮演的行動著的劇中人產生感情共鳴。布萊希特認為感情共鳴是長期以來占統治地位的亞里士多德美學的一根最基本的支柱,傳統的亞里士多德式戲劇也以種種方式追求感情共鳴的實現,如采用緊張的戲劇情節、幻覺式的舞臺布景、體驗派的表演方法等,其結果是觀眾的感受、感情和認識只能和劇中人的相一致,而不能對劇中所發生的事件作出清醒的思考和判斷。由于沉溺于藝術幻覺,觀眾也對現實世界作出了逃避,在現實世界面前采取一種消極忍受的態度。為了引發觀眾的理智思考,使觀眾以批判的態度對待舞臺上所表演的事件,從而產生改變現存世界的愿望和行動,敘事劇便致力于重間離而輕感情共鳴。

按照布萊希特的闡述,所謂間離就是將日常生活中為人所熟知的現象以一種令人感到陌生的方式加以表現,這樣人們就會對其產生新奇之感,進而對其本質達到一種新的認識。間離法,或陌生化效果,是一種以陌生化為原則的藝術技巧和方法,它貫穿在布萊希特敘事劇的劇本結構、舞臺構造以及演劇方法等諸多方面,其作用在于能夠有效地在觀眾和舞臺事件之間制造距離,使戲劇更多地訴諸觀眾的認識(理智)而非情感。本文所重點討探的歌曲便是布萊希特所嘗試的諸多間離手段之一。

盡管布萊希特的敘事劇理論和實踐以間離為核心,但他并未完全否認敘事劇所可能引起的觀眾的感情反應,亦即觀眾在某種程度上與劇中人的感情共鳴。在《對歌劇<馬哈哥尼城的興衰>的說明》(1930)中,他列表對比亞里士多德式戲劇和敘事劇所造成的心理效果的差異,指出前者“觸發觀眾的感情”、“保持觀眾的各種感受”,而后者則“促使觀眾作出抉擇”、“把感受變為認識”[15],不過他又對該圖表作了如下注解:“這張圖表所說明的并非絕對的對立,而僅僅是重點的移動。”[16] 他在《關于共鳴在戲劇藝術中的任務的論綱》(1933—1941)中更為明確地寫道:“并不像所擔心的那樣,戲劇藝術社會作用的這種改變(指戲劇從幫助解釋世界進入幫助改變世界的階段)絕不會從藝術中去除感情。它僅僅是無情地改變了動情的社會作用,今天這種動情的社會作用只對統治者有利。共鳴失去了其統治地位,但符合感情的反應并沒有消失……”[17] 布萊希特之所以仍要在理論上給予敘事劇的觀眾和舞臺的感情交流以一席之地,原因在于他還是認識到了感情在藝術創造、藝術表現和藝術欣賞中所起到的不容忽視的作用,對此歐美不少哲學家、美學家和藝術家(如亞里士多德、黑格爾、托爾斯泰、蘇珊·朗格等)都從不同角度進行過論述,而布萊希特本人也承認“感情共鳴是人可以改變而環境固定不變的時代的了不起的藝術手段。”[18]

從具體的創作實踐來看,布萊希特在敘事劇創立初期和成熟期對間離和共鳴關系的處理又存在著明顯差異,這一點在《三角錢歌劇》以及《高加索灰闌記》這兩部作品的歌曲的運用上有著充分體現。相對來說,敘事劇初創期的布萊希特更側重減少共鳴以追求間離。他在《對<三角錢歌劇>的說明》中說:“絕不是因為感情充溢而言語不夠用才代之以歌唱。”[19] 他在《論實驗戲劇》(1939)中談到《三角錢歌劇》的歌曲時也指出:“這些教育因素(指那些具有說教意味的評論性歌曲)截斷了表演和故事情節的發展,破壞了感情共鳴,它們對于正在產生共鳴的觀眾來說不啻是一盆冷水。”[20] 事實也是這樣,《三角錢歌劇》中的不少歌曲確實具有布萊希特所說的非抒情的、說理的性質,而且能夠造成明顯的間離效果。然而由于未能與劇情有機地融為一體,這些歌曲在藝術上不免稍嫌生硬。成熟期的布萊希特在創作上克服了敘事劇初創期過于強調間離的片面性,他在繼續堅持間離法的探索并對其加以豐富完善的同時,又給予共鳴以一定地位。

晚年的布萊希特將其敘事劇稱為辯證劇。僅從上文所闡述的《高加索灰闌記》中敘述性歌曲和抒情性歌曲所可能造成的心理效果來看,可以說作者也刻意對理智和情感、間離和共鳴的關系進行了辯證處理。在《對<高加索灰闌記>的說明》中,作者也提到了該劇部分歌曲的抒情特點并且從音樂配制上將其與敘述性歌曲作了區分:“與那幾首可能具有個人風格的歌曲相反,敘述者的音樂只應帶有一種冷靜的美……。河邊那場戲(指格魯雪和西蒙在河邊相見)的歌曲有著第一幕那首歌曲(格魯雪答應西蒙等他)的旋律。”[21] 布萊希特在此雖未直接言明《高加索灰闌記》中抒情性歌曲的音樂特點,但按照他的說法,這些歌曲的配樂無疑是“非冷靜”的,而且恰與敘述性歌曲的配樂形成對比。布萊希特之所以強調該劇敘述性歌曲和抒情性歌曲相互對立的音樂特點,目的顯然在于藉此造成間離和共鳴這兩種相互對立的接受效果。但因為敘述性歌曲自始至終統貫全劇,而抒情性歌曲僅僅出現在某些場面,所以前者所實現的間離在劇中占據著主導地位,而后者所引起的共鳴則是從屬的和次要的。

這里還需指出的是,《高加索灰闌記》中的歌曲所造成的間離和共鳴效果在觀眾的觀賞過程中是相互依存并相互制約的:若沒有敘述性歌曲從整體上對舞臺幻覺和感情共鳴的破除,抒情性歌曲則易于使觀眾陷入劇中人的感情活動而喪失對劇中事件的理性判斷;而若取消抒情性歌曲,缺少感情體驗的觀眾也不可能對該劇的社會內容和哲理意蘊產生深刻體會。從這個意義上說,該劇的敘述性歌曲和抒情性歌曲所造成的間離和共鳴效果在相互對立的同時又達到了一定的統一。

[1][15][16][19][21] Bertolt Brecht, Gesammelte Werke, Band 17, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1967,S. 996, S. 1009,S. 997,S. 1207-1208.

[2] 見“Materialien 1966”,轉引自Jakob Lehmann(Hg. ), Kleines deutsches Dramenlexikon, Athen?um Verlag, K?nigstein/TS., 1983, S. 50.

[3][4][5][6][8][9][10]《布萊希特戲劇選》(下),人民文學出版社,1980年,第317,318,292,293,269-270,287-288,316頁。

[7] 亞里士多德《詩學》,羅念生譯,人民文學出版社,1997年。第19頁。

[11][12]《布萊希特戲劇選》(上),人民文學出版社,1980年,第32,101頁。

[13] 見列·托爾斯泰《藝術論》,轉引自伍蠡甫、胡經之主編《西方文藝理論名著選編》(中卷),北京大學出版社,1986年,第410頁。

[14] Bertolt Brecht, Gesammelte Werke, Band 16, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1967, S. 678.

[17][18][20] 同上書,Band 15, S. 246, S. 300, S. 293.

(原載于《外國文學評論》2005年第1期)