波伏瓦逝世35周年: 如何成為波伏瓦

法國哲學家西蒙娜·德·波伏瓦是20世紀最有影響力的哲學家之一,她的著作《第二性》(The Second Sex,1949)用人類學、生物學、心理學、歷史和文學資料批判了男權社會下關于女性氣質的謬論,探討女性在社會境況中如何成為女人并獲得自由的存在主義倫理和責任問題。即便從未讀過《第二性》的人也聽說過“女人不是天生的,而是后天成為的”,這句名言改變了世人對女性和性別的固有理念。

《第二性》第一卷從生物學、精神分析法和歷史學的角度分析女人的“次要”地位。第二卷《生活經驗》從女性自身以及女性各人生階段來討論“女人是什么”。此標題“生活經驗”明顯指出波伏瓦的哲學分析方法是德國現象學的身體視角以及現象學回歸日常生活作為哲學分析內容,從而將她的哲學置于德國現象學的法國化運動,該運動包括與她同時代的薩特、梅洛-龐蒂和列維納斯等一批重要的哲學家。

波伏瓦想要在《第二性》中“展示女性對她們生活經歷的描述,展示她們的整個生命過程中被‘他者’化的過程”。薩特的存在主義哲學認為人的“存在先于本質”(Existence precedes essence),沒有人的本質這種東西;同樣,波伏瓦認為每個女人的經歷都是成為的過程,女性是社會建構的范疇而不是生物學的命運。

因此,“成為”(becoming)是理解波伏瓦的女性哲學的關鍵詞,是20世紀60年代后的女權主義和性別理論家持續批判和對話的關注點(如朱迪斯·巴特勒的“性別操演”就批判了“成為”的概念),甚至影響了關于女性成長的影視作品和書籍的創作,比如安妮·海瑟薇主演的電影《成為簡·奧斯汀》(Becoming Jane,2007),美國前第一夫人米歇爾·奧巴馬的自傳《成為》(Becoming,2018)。

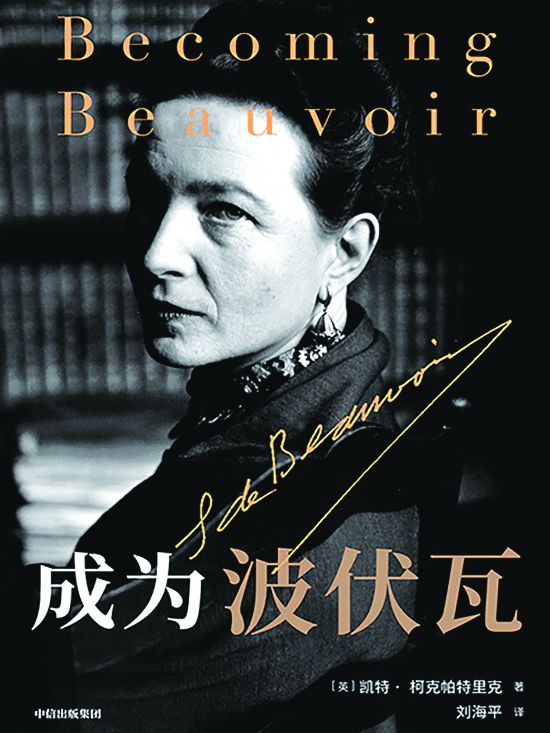

“成為”自然也是這本傳記名稱的由來,作者凱特·科克帕特里克(Kate Kirkpatrick)展現出波伏瓦是如何在哲學和文學著作以及私人和公共生活中成為她自己的。換句話說,正因為通常讀者僅通過閱讀艱深的哲學原著了解哲學家的思想,所以傳記的長處是讓讀者了解一位偉大的哲學家發展哲學沉思并寫出引起思想革命但令人費解的著作的過程(a philosopher at work)。

傳記的書寫有助于全面了解波伏瓦的生活和著作之間的聯系,比如創作的歷史背景和個人生活圈子,以及她自己和批評家對發表作品的態度等。《第二性》的寫作和影響無疑將是讀者關注的重點,但是科克帕特里克試圖“展示一個完整的波伏瓦”,盡可能“完整地呈現波伏瓦的哲學思考”,她的哲學不僅體現在《第二性》和《模糊性的道德》(The Ethics of Ambiguity,1947)這樣典型的哲學著作中,更體現在小說、話劇、雜志文章、游記、采訪、反殖民和女權主義活動等。

從波伏瓦的多部回憶錄和眾多采訪中(包括授權傳記),我們讀到的是她希望讀者讀到的她自己。最新公開的日記和信件等檔案資料揭示出她的真實生活和先前的公眾形象不太一致,尤其是她的情感生活和哲學思考的關系,其中最令人驚訝的莫過于她和薩特的關系。科克帕特里克是研究薩特的學者,她在研究薩特早期哲學思想的過程中發現很難“撇開波伏瓦或者薩特,去單獨思考另一個”,無論是波伏瓦在世期間或者后世,兩位哲學家所受的關注都是極不平等的。大量的書籍和文章,甚至波伏瓦的訃告,都把她放在“從屬”地位,質疑她的學術能力和哲學的原創性,稱她為薩特的“門徒”,她在女性主義或倫理學著作中應用和普及薩特的存在主義,總之,她無法依靠自己的能力成為哲學家。

波伏瓦作為哲學家的聲譽顯然是科克帕特里克的主要議題,作者希望通過新的傳記打破“波伏瓦是薩特跟班”的誤解,力圖還原“他們之間的平等對話和哲學討論”。從波伏瓦去世后公開的材料中可見,薩特的許多哲學思想受到波伏瓦的影響,比如他的代表作“存在與虛無”,波伏瓦早在第一本小說《女賓》中已經討論,甚至極為重要的存在主義倫理學完全是波伏瓦的原創,而非公眾印象里的存在主義倫理(即“他人即地獄”體現的自我與他者的關系)來自薩特。但是科克帕特里克強調,波伏瓦和薩特的關系超越傳統“愛情”,用波伏瓦自己的話說,薩特是她思想的“無可比擬的朋友”,他們在平等互惠的基礎上進行哲學對話,一生都在互相討論和批判對方的思想和作品,所以從現實上不易分辨兩者的哲學著作和觀點在何時何處受到對方的影響。

讀者在此傳記中欣喜地發現,薩特完全不占中心位置,甚至可以說處于邊緣位置。受益于新披露的材料,本書得以還原波伏瓦除了薩特以外的感情生活,比如備受爭議的和自己的女學生的關系;在與薩特確定關系的早期就與共同的朋友博爾斯特保持親密關系;戰后游歷美國時與作家納爾遜·阿爾格倫保持歷時多年的轟轟烈烈的愛情;尤其是在44歲這一她自認與愛情絕緣的年紀,相識了比她小16歲的克洛德·朗茲曼,兩人墜入愛河后同居了7年(惟一的同居情人)且終生保持友誼。無疑,波伏瓦和薩特從一開始就保持的“開放關系”為全世界所知,甚至被稱為“20世紀最偉大的愛情故事”,讀者們看完傳記以后可以對這段關系有不同以往的了解,對波伏瓦哲學思想和貢獻有更深的認識。

說實話,對像我這樣學文學的人來說,薩特當今的影響力遠不及波伏瓦。他的文學作品相比加繆和貝克特的作品逐漸失去了市場;甚至有人認為他的存在主義哲學是一場歷史上的哲學運動,更多將他置于歐洲大陸哲學傳統的現象學下探討他的哲學,其對文藝創作美學的影響不及海德格爾、梅洛-龐蒂和列維納斯等。

盡管我們知道波伏瓦對20世紀至今的女性主義和性別認知有深遠影響,但是波伏瓦受過專門的哲學訓練,她的大部頭哲學著作不比其他哲學著作容易,普通的讀者想完全透徹理解她的作品并不輕松。《第二性》和獲法國最高文學獎龔古爾獎的小說《名士風流》(The Mandarins)都超過900頁,更遑論大量其他著作。除非對她的作品有極大的興趣,或研究女性主義和性別的學生和學者,否則不太有機會完整地閱讀她的作品。個人來說,讀研究生時期我選修多門文學理論和性別研究課程,也遺憾地承認并未讀完《第二性》,盡管未讀完原作并不妨礙我們熟悉波伏瓦對全世界的女性和性別平等的社會做出的積極貢獻。

科克帕特里克尤其強調波伏瓦對自己哲學使命的反思。她從18歲開始就知道自己要過一種由哲學指導的人生,她的人生必須經過思考,而且必須成為作家才能更好地實現自己的想法,她很年輕的時候就意識到自己可以通過寫作來影響世界,所以成為作家和哲學家是她的使命。這也集中地體現她的存在主義倫理學主題:自我和他人的關系,她通過思考自己和他人的關系進行文學和哲學寫作。

然而,知識本身是具有階級性的,盡管《第二性》成就很高,卻很難影響到更多人。對受馬克思主義影響的中國讀者來說,文化和知識的階級性是常識,但是資產階級出身和法國最精英的教育使波伏瓦很晚才意識到自己作為哲學家和知識分子所享受的特權。因此,她將創作回憶錄看作是將哲學思想普及到那些不太可能閱讀純粹哲學著作的讀者的最佳途徑。這也是她一直以來所秉持的人生態度:她將自己的人生看作是一場哲學運動;她年輕時決定以哲學指導人生的態度使她看到自己的獨特人生也可以成為哲學話題。其實,在《第二性》和小說中她就融入了許多個人生活的材料,而回憶錄更是直接應用,這種“個人的也是政治的”態度對上世紀六七十年代席卷西方社會的女性解放運動產生極大影響:在男權社會下女性不被允許發聲,現在她們可以勇敢地討論自己的生活和思想,并且提出自己的需求。

說了這么多,我們為什么要讀波伏瓦的傳記呢?閱讀哲學家傳記本身就是了解該哲學家思想的成長過程,而傳記作為生命書寫(life writing)的經典形式恰恰符合波伏瓦的哲學指導人生的態度。科克帕特里克本人就是研究存在主義和現象學的學者,她寫哲學家的傳記可以幫助普通讀者了解復雜和艱深的哲學思想、背景和思潮影響。無論是女性主義或者文學研究的學生或者學者,還是對哲學家成長感興趣的人都可以一讀。

譯者劉海平博士在譯后記里提到自己曾經研究過理論翻譯,“如果譯者的立場和觀點和作者越貼近,越有利于在譯文中‘重現’作者的聲音”。當然,劉海平的碩士研究是理論翻譯,而博士論文更是性別研究,因此翻譯《成為波伏瓦》的重任似乎天然就該由她來承擔,而她的翻譯真正做到了信和達,甚至精心注意到中英文的文化差異達到雅的程度。這項翻譯是她的“愛的勞動”(labor of love)。

最后,我要坦白,我是男性,雖然我是個英語文學博士,上過性別研究的課,讀過許多女性作家的小說,甚至我的博士研究就是女性小說家,但我無法避免用男性的視角來閱讀一名女性學者創作的關于一位偉大的女性哲學家的傳記。我參閱科克帕特里克的作者網頁,發現列出來的全世界各國的書評幾乎都是出自女性作家之手,而中文版的譯者劉海平博士也是女性。這使我心懷忐忑,質疑自己是否具備資格來評論一部及時且有意義的波伏瓦傳記。

所以,男的可以成為女性主義者嗎?記得讀大學時一位老師在課堂上提出過這個問題,我班上的學生大都認為可以,而且是有必要的;因為女性主義不只是女性的事,它關涉的是性別平等,自然包括男性。當今社會環境下,關于性別和女性主義依然是有爭議性的議題,尤其是網絡社區所呈現的性別對立,比如最近男性和女性網民對脫口秀演員楊笠的截然不同的態度,以及前一陣脫口秀演員李誕作的帶有明顯歧視女性的廣告引發的爭議;從另一方面看,當今的中國女性已經覺醒并且敢于表達對性別歧視的不滿。這是我們樂見的社會進步,而如何看待這些社會議題,我們都可以從波伏瓦的著作和人生來受到啟發。