《緝魂》重編、《三體》“難產”,低流量科幻小說更適合拍電影?

程偉豪執導、張震主演的電影《緝魂》近期上映,目前票房為9000多萬,豆瓣評分7.1分。電影改編自上海科幻作家江波的獲獎作品《移魂有術》,但僅以小說為靈感,故事幾乎重寫。

去年,國家電影局、中國科協印發《關于促進科幻電影發展的若干意見》,提出了對科幻電影創作生產、發行放映、特效技術、人才培養等加強扶持引導的10條政策措施,被稱為“科幻十條”。

作為科幻小說改編影視的案例,《緝魂》的上映和口碑爭議也引發科幻圈思考:什么樣的科幻小說適合影視改編?什么樣的改編才算成功?

《緝魂》改編算成功嗎?

《緝魂》講述在2032年,RNA“人腦復制”手術取得重大突破,罹患癌癥等不治之癥的患者可通過人腦復制重獲新生,但也由此引發一系列有關身份、情感的錯位思考。導演程偉豪以犯罪、懸疑類型作品著稱,他的上一部作品《目擊者之追兇》在豆瓣有8.2分,關于《緝魂》的宣傳和討論也大都集中于懸疑電影方面。

《緝魂》劇照

程偉豪同時給電影加入了對生命的關懷和思考,為了飾演身患癌癥的主人公梁文超,張震瘦了25斤,形銷骨立。有關癌癥患者生理、心理狀態和給家人帶來的影響則來自程偉豪的真實經歷,他在片尾寫上:“獻給父母”。

愛情、懸疑、驚悚、靈異等各種元素的有意或無意融入,沖淡了原著中的科幻色彩,讓影片類型元素顯得不那么純粹,許多人都把它當做一部懸疑電影,而不是一部科幻片。

“大多數科幻小說的人物并不強,人們看中的是它的點子,或者叫高概念。科幻小說改編電影,大多數好的改編只用使了高概念,并強化人物,給人物賦予合理的動機,設置精彩的沖突和矛盾,推動劇情發展。”上海浦東新區科幻協會會長、華語科幻星云獎組委會委員顧備認為,小說《移魂有術》中的高概念在于:利用RNA技術復制記憶、換一個軀殼后,人還是不是原來那個人?

原著主人公是一名醫生,既貪財又自私,這樣的人物設定很難在大銀幕上打動人。《緝魂》利用原著中的高概念來構建人物關系,無論是檢察官梁文超身患絕癥,為了獲得報酬彌補家人而破案,還是阿爆為了救治丈夫藏匿罪證、換取交易等,都貼近現實情感,容易引起觀眾的共情。“從劇情角度,《緝魂》的改編是成功的,但它的改編方式是典型懸疑片的方式,是一部帶有科幻元素的懸疑片。”顧備說。

“好的改編,應該是找到原作最迷人的東西,讓它生長、豐富、完善地呈現出來。”在科幻電影學者、八光分文化影視總監西夏看來,科幻最核心的價值是驚奇美學,需要在由小到大的種種驚奇中建立一個異世界。比如《上海堡壘》中,男主角給女主角送花時,那朵花應該要讓觀眾小小驚奇一下,但拿出來的卻是一朵廉價的、和電影里的科技時代完全不匹配的塑料花,讓觀眾大失所望。“科幻不是敘事類型,而是美學類型,它可以嫁接到愛情、懸疑、災難等各種類型上。影視改編需要思考的是,如何在敘事結構中呈現科幻特有的美感。”

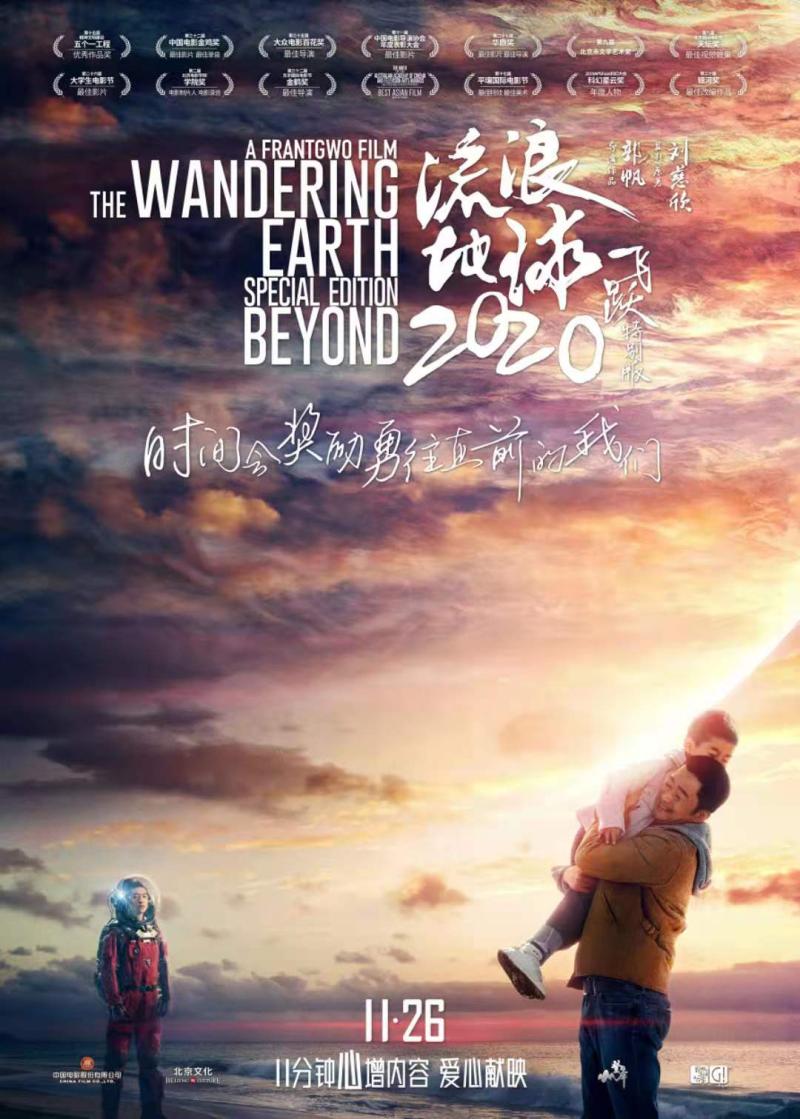

在這方面,《流浪地球》的改編堪稱范例,導演郭帆對美學風格的選擇,對科幻類型敘事特點和美學特征的把握都相當到位。而《緝魂》把原著中極其復雜的記憶移植過程簡單化處理,電影里面的驚奇感不是來自于科技,而是來自于倫理,這是讓許多科幻迷不滿的地方。“電影將時間設定為近未來的十年后,驚奇感和真實可信的矛盾很難處理,而且電影類型定位雜糅,它的好處是可以擴大類型圈層,但危險是可能每個類型都沒法做透,票房和口碑的糾結已經反映出這一點。”西夏說。

什么樣的科幻小說適合改編?

電影《流浪地球》被稱為開辟了“國產科幻電影元年”,實際上,“元年”的說法早在2014年11月第六屆華語科幻星云獎的科幻電影論壇上,就由科幻作家潘海天提出。“他的判斷依據是,第二年將有至少四部科幻電影出來,但后來一部都沒能上映。”西夏記得,他和影評人嚴蓬、夏笳、飛氘,編劇董潤年、以及后來《流浪地球》編劇之一葉俊策等也在現場,一起見證了這一“歷史時刻”。

盡管科幻電影元年終于在2019年,隨著《流浪地球》的上映姍姍來遲,但直到《緝魂》的出現,改編自科幻小說并成功登上大銀幕的科幻電影依然屈指可數。

“有沒有大IP?”這是和影視公司接觸時,西夏聽到最多的一句話。“什么叫大IP?”反問之下才明白,對方眼里的大IP只有一種——劉慈欣的小說。“也許只有劉慈欣的小說容易被影視公司看中,管它懂不懂、有沒有能力開發。可惜大劉作品現在都版權凍結了,他不賣了,《流浪地球》之后搶得太瘋狂了。”

有作家指出,國內近十年科幻小說創作情況并不理想,用水平有限的作品改編影視難以成功,但也有業內人士認為,恰恰是“二流小說”更適合影視改編。“國內對IP的概念大都來自網絡文學,更關注流量,科幻小說無法去與其相比,圈外不太知名的小說作品改編起來當然壓力小。”西夏認為,相比小說水平,更為影響電影改編的是小說的長度。長篇小說改編上需要做減法,中短篇則要做加法,制作方喜歡長篇,以為做減法比做加法容易,其實不然。

顧備也認為,越是好的長篇科幻小說越難改。“科幻小說的人物大多數離現實空間遙遠,影視化時要做很多改動。但對長篇小說而言,讀者在閱讀中腦子里已經形成了人物形象,導演缺少發揮空間,演員、改編如果不符合讀者心中預期,很容易引發吐槽。”

“對于創作欲比較強的導演、編劇,中短篇更有發揮空間。”建議歸建議,西夏認為,只有真正熱愛、理解科幻的人才能拍好科幻電影,目前網上貼著科幻標簽的中國科幻電影也不少,但多粗制濫造,創作者缺乏科幻審美意識也是重要因素。

吸引全國優秀科幻來上海拍電影

《三體》2005年就在科幻圈內引發關注,到2014、2015年左右才熱到圈外。為了推動科幻行業發展,2016年,八光分文化在成都創立,主力是《科幻世界》的前核心成員,專注出版科幻和科幻文化的推廣。最近,八光分出版的原創科幻長篇第三本《七國銀河》上市,并同步開始做廣播劇。已經推出的兩部科幻小說《火星孤兒》和《群星》賣出了電影改編版權,并進入開發階段。西夏介紹,兩部作品共同點是都有外星文明,故事都涉及到中國現實中的一些痛點。

江波是上海浦東新區科幻協會的副會長,他的《移魂有術》機緣巧合被制片人看中,但并不是每個作家都有這樣的運氣。顧備介紹,上海浦東新區科幻協會成立于2019年,是我國境內第一個、也是唯一一個在民政局注冊的專業性公益科幻協會。“我們幫助作者和投資方之間牽線搭橋,把全國優秀作品拿到上海來制作。上海有最好的編劇、導演、制作團隊。”

國家扶持科幻電影發展的“科幻十條”出臺后,陳思誠的《外太空的莫扎特》,開心麻花的《獨行月球》等都相繼立項,科幻電影正成為新的投資風口。西夏認為,當下我們的生活越來越能感受到科技帶來的影響,自然就會關注到科幻的講述;而且,科幻電影在好萊塢是最賺錢的類型,發展科幻電影也有利于提升全民的創造力和塑造國家軟實力,這些都使得科幻影視項目成為影視公司眼中的熱點。

“當下的科幻熱也是打造更多上海出品科幻電影的機會。”顧備認為,拍攝科幻電影,制作環境非常重要。上海集聚了優秀的制作團隊,以及閱文、咪咕、B站、抖音等內容平臺,作為全球金融中心,在資本運作方面同樣有豐富的經驗。拍攝科幻電影是一個系統工程,在上海科技影都,可以提供特效拍攝、后期制作等全產業鏈便利。在上海拍攝,還可以享受到上海市廣播影視行業協會提供的優質服務。上海也有促進上海電影發展專項資金等政策利好,為電影創作、人才培養等提供各種資助。“在上海能找到所需要的全部東西,拍攝科幻電影,上海的優勢將越來越突出。”