葉永烈與他留下的“一卡車”創作檔案

作家葉永烈有一個特別的房間——頂樓游泳池改建而成的書房。在這個書房里,除了普通的書櫥,還有一箱箱裝滿手稿的鐵皮柜,裝滿采訪錄音磁帶的塑料箱……

作家葉永烈從11歲起發表作品,現已出版180多部著作。在半個多世紀的創作生涯中,葉永烈建立了完善的個人創作檔案,各種文稿、書信、照片、采訪錄音、筆記,作品剪報、評論、樣書等均分類保存。葉永烈長期從事中國當代重大政治題材紀實文學的創作,積累了大量的檔案和口述歷史資料,形成了相當規模的“葉永烈創作檔案”,成為中國當代歷史研究的一批原始文獻。

2014年,所有這些葉永烈私人檔案整體由上海圖書館收藏,檔案數量近“一卡車”。上海圖書館宣布這批葉永烈捐贈的文獻將以“葉永烈專藏”的名義予以收藏,這是上海圖書館首次為在世的中國作家命名文獻捐贈專藏。在上海圖書館看來,葉永烈捐贈的文獻是研究中國科普科幻創作史、中國現代史的重要資料。

葉永烈有一個存放文獻資料的書房,綠色的鐵皮柜中,存放滿了他半個多世紀創作生涯中收藏的寫作手稿、采訪資料、書信等原始資料。

在這批捐贈中,有葉永烈父親為他保存的從小學一年級至高中畢業的所有成績報告單,也有他11歲投稿時報社編輯寫給“葉永烈小朋友”的信、信封以及第一篇作品發表時的報紙。“我5歲上小學,一年級的第一張成績報告單上寫著作文、讀書(即語文)兩門不及格,都是40分。這張成績報告單不僅是我成長的記錄,而且對于今日一些成績不好的孩子也是一份勵志書。”葉永烈在2014年捐獻檔案時說。這些私人物品中,還包括葉永烈幾十年日記,其中手寫日記18卷,“我每年的日記就有40萬字。”

在這批捐贈文獻中,最具歷史研究價值的是葉永烈對很多歷史當事人的采訪原件——采訪筆記或是錄音。這些采訪原件形成一個個以重要人物或者重大事件為中心的“私家檔案”。葉永烈早期采訪都是使用磁帶進行錄音,這些磁帶都被他留存下來。因為這樣一個習慣,葉永烈保存了幾千卷磁帶,其中包括很多對國家高層人物、“文革”等歷史敏感人物的采訪錄音。

這些捐贈中還包括1980年中國訓練航天員的照片和電影正片。1979年,經錢學森批準,葉永烈進入鮮為人知的中國航天員訓練基地。當時他擔任導演,拍攝了電影《載人航天》,這部電影后來由于種種特殊的情況,未能公映,電影膠片也不知所終。“當年我在剪片時,覺得每個鏡頭前后剪下來的片子都要白白燒掉,很可惜,就保存起來。

幸運的是這些資料都已經得以妥善保存。“葉先生交給上圖的采訪錄音,我們都已經完成了數碼化。前年他本人還來看過我們的轉錄現場,對我們的轉錄設備、管理流程都很滿意。”上海圖書館歷史文獻中心主任黃顯功告訴澎湃新聞記者,得知消息后他覺得很突然,“今年一月我們還去醫院看過葉先生,當時他夫人還有家里保姆還說等好轉了,我們再把最新的捐贈證書給他。我們一直等著他身體好轉。”

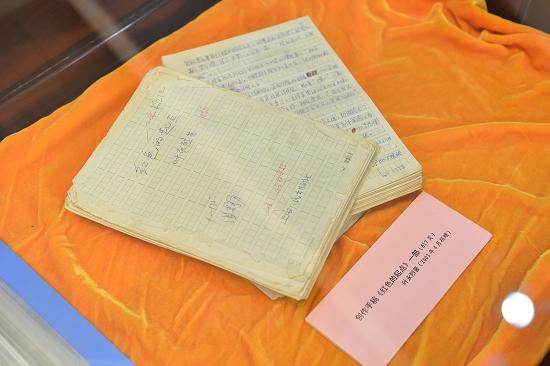

上海圖書館于去年11月舉辦的《妙筆生輝:上海圖書館藏名家手稿展》也展出了葉永烈“紅色三部曲”之一《紅色的起點》等手稿物件。上海圖書館館員劉明輝告訴澎湃新聞記者,她從去年2月15日開始就展覽選取哪些展品征求葉永烈建議,當時葉永烈提出可以展出他捐贈的與華羅庚等名人的書信,手稿可選香港《大公報》的手稿。

“對于展品選擇及其具體介紹,我們始終保持溝通。比如他自己最想展出的是‘紅色三部曲’、《“四人幫”興亡》、《鄧小平改變中國》、《陳云傳》這些作品。”劉明輝說,在溝通中她得知葉永烈的身體情況并不好,在去年8月住過一次院,9月8日時還說:“這次病得不輕,手術在即,主要是一直忙于寫作,延誤了病情,直到病情嚴重才住院六次,要開刀了。”

“他一邊養病,一邊對我們的選品和介紹文字提出意見,哪怕是一些簡單的答復。”讓劉明輝印象深刻的是葉永烈的認真與仔細,“我們選擇了一份他和高士其的信,他說得確認是高士其本人寫的還是秘書代筆的。當我們發去掃描件,他馬上告訴我,那份書信是秘書代筆,最后展出的最好還是親筆信件。”