尼格羅德文學的流星

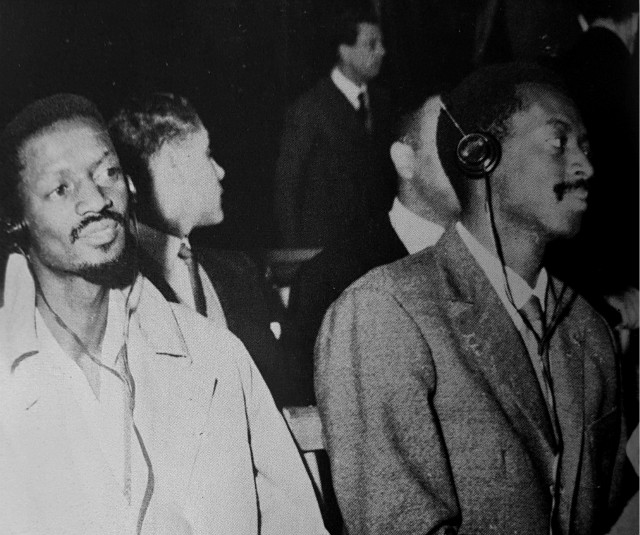

大衛·迪奧普(左)在“黑人作家與藝術家代表大會”

塞內加爾詩人大衛·狄奧普(David Diop 1927-1960)英年早逝,迄今已經60個春秋。上大學時,我在北京王府井外文書店偶然買到他的法文版詩選《杵搗集》(Coups de pilon),讀完深感一種法國詩歌“凋謝血花”所沒有的奇異生氣,禁不住將其中《兀鷹》《自由》《呼喚》《失去一切的人》和《哈瑪·卡芒》等數首譯成中文。可惜這幾份譯稿都在歲月流逝中佚失了。

1980年12月,我在巴黎大學近旁學府街的“非洲具象”書局幸遇大衛·狄奧普的姐姐克里斯蒂雅娜。她長大衛兩歲,是《非洲具象》雜志主編阿里烏納·狄奧普的妻子,其時正替夫婿主持非洲具象出版社的業務。那一回,克里斯蒂雅娜不無悲傷地向我追述了大衛·狄奧普33歲上不幸罹難的經過。1960年,大衛·狄奧普攜妻從他支教的幾內亞到法國度假。8月29日凌晨,夫妻倆從巴黎奧利機場乘飛機返回祖國塞內加爾。不料,飛機在達喀爾約夫機場準備著陸時天氣惡劣,突遭暴雨龍卷風襲擊,飛機墜入大海,機上63人全部罹難。人們沒有能找到大衛·狄奧普夫婦的遺體,僅在達喀爾一處海灘上拾得逝者的一只公文包。據大衛·狄奧普的母親瑪麗婭回憶:“除了詩集《杵搗集》,大衛的手提箱里還裝著他整理好準備發表的另外一部分詩歌手稿,全都被大海吞沒了。”聽了這一情節,我因一顆朗星從非洲的天空驟然隕落深感悲痛,更為那些篇令人神往的逸詩扼腕嘆息。

潮來汐去,世態如白駒過隙。2016年4月15日,將近40載后,我依約再到巴黎學府街“非洲具象”書局造訪克里斯蒂雅娜。她已年邁,坐在輪椅上會見我這個遠道而來、崇敬她亡弟的中國作家。此時,巴黎拉丁區今非昔比,原先的“拉辛書店”等清雅去處不少已被霓虹燈耀眼的時尚服裝商店取而代之。然而,塞內加爾狄奧普家族的“非洲具象”依舊存在,繼續由克里斯蒂雅娜盡力傳播著非洲文化藝術。克里斯蒂雅娜對我說:“大衛離開了人世,但他的聲音卻響遍獨立的非洲。他對非洲真誠的愛深深留在千百萬黑人同胞的心坎。”這番話讓我聯想到大衛·狄奧普的生平。

大衛·狄奧普出生在法國波爾多市,父母都是非洲黑人。他先在巴黎學醫,后棄醫從文,先后在格勒諾布爾和蒙彼利埃大學文學系攻讀,1948年開始在《非洲具象》雜志發表詩歌。爾后,連大文豪桑戈爾都贊嘆穎悟非凡的他,放棄在法國的發展機會,返回狄奧普家族的故國塞內加爾,清虛自守。上世紀50年代,正值非洲大陸掀起解放浪潮,1958年9月28日幾內亞宣布獨立,急需教師。大衛·狄奧普立即響應,于翌年趕至第一個新獨立的非洲國家,到金迪亞師范學院任教,滿懷激情地致力于在覺醒的非洲清除殖民主義奴化教育的后遺癥。扎伊爾民族大學藝術研究所所長盧勃伊西·姆布亞巴在追憶大衛·狄奧普時稱:“故人度過的是泰坦奮斗的短暫一生。他充分意識到自己生活在一個非洲青年要奪回故土的時代,始終立足于祖先生活過的大地。”

大衛·狄奧普奉獻給母親的詩篇《非洲》在整個阿非利加傳播。詩人在他永恒的命題里呼喚:“非洲,我的非洲!”追懷往昔祖先熱帶草原豪邁的武士,而自己面前卻“滿眼鮮血”:

“瞧那一邊,/在凋零的白花叢中,/獨立輝映的這一棵樹,/正是非洲,/你的非洲重光,/頑強茁壯,/她的果實漸漸充滿/自由酸辛的汁漿。”

在這首詩中,作者控訴歐洲殖民主義對非洲黑人兒女的殘酷奴役。這種憤懣更充溢于《兀鷹》一詩中:“那時候,/用文明的喙,/用灑在奴隸們額上的圣水,/兀鷹在利爪的陰影下,/筑起殖民紀元血腥的紀念碑。/那時候,/歡笑在修筑鐵路的地獄里消失了。/節奏單調的主禱,/掩蓋著追求利潤的種植園里的咆哮……”

《杵搗集》的題目生動體現出“非洲具象”。一讀其名,就可聯想到辛勤的非洲婦女用木杵在臼里舂米的勞作場面。她們用長杵邊搗邊唱的節奏,構成了大衛·狄奧普詩歌樸實遒勁的弦律,更有赤道熱帶森林回響的塔姆-塔姆鼓聲,讓這位塞內加爾天才歌者具有了現代歐美詩壇極度缺乏的原生態美,使得尼格羅德詩歌在世界文庫里放射異彩,那是當代任何一個諾貝爾文學獎獲得者都望塵莫及的。

尼格羅德(la négritude)作為一種純非洲的意識形態,最早由塞澤爾·桑戈爾和達瑪首次提出,針對西方殖民主義對非洲民族的精神奴化,用大衛·狄奧普的話說,要沖破“文字棺材”(le cercueil des mots),找回非洲靈魂。“尼格羅德”旨在維護“黑奴”的人格尊嚴,催生出“尼格羅非洲文學”(la littérature négro-africaine),影響波及黑非洲以及海地、馬提尼克、瓜德羅普、圭亞那等地域的廣大黑人族群,其作品,尤其是詩歌,皆以真實的藝術生命力和強烈的音樂性在全球跨文化對話中出類拔萃。

大衛·狄奧普在1956年巴黎第一屆黑人作家與藝術家代表大會上闡述黑人族群民族詩歌的環境與特征,指出它是一種恒久的傳統,同時隨著民族物質基礎而變化。黑非洲的自由被系統地剝奪、殖民化,從而攫取了她的物質財富,支解她的古老社群,徹底摧毀她的文化歷史,強行推廣所謂的“普世文明”。大衛·狄奧普揭露,一些非洲文學創作者屈從于西方的文學模式,一味頌揚殖民化,乃是一種背叛。他認為,詩歌絕不能歸結為“語言馴獸術”,表達民眾痛苦與斗爭的非洲詩人將不會被未來一代遺忘。大衛·狄奧普正是這樣一位風骨杰出的泛非洲詩人。

有緣千里邂逅,在長達一個多小時的交談中,克里斯蒂雅娜述及弟弟大衛·狄奧普逝世后,《杵搗集》在非洲國家留下的余響。她讓助手從書店貨架上取下一本《大衛·狄奧普見證錄》,贈給我留念。這部文獻厚400多頁,分“見證”和“詩歌分析研究”兩大部分,前邊刊載著十來首用法文和英文寫的懷念逝者的“悼亡詩”,其中喀麥隆詩人斐迪南·達勒梅達獻給“黑夜星辰”的《安魂曲》意蘊深遠,長達500余行,長詩尾聲曰:

嗟悔無及,

風暴掀起狂浪,

奪去了你心中的活力,

而今,我們仍需繼續前行,

新生活已初露端倪。

在《見證錄》里,伊沃-艾瑪努埃爾·道格勃確認:“所有第二代尼格羅非洲詩人里,大衛·狄奧普無疑是最偉大的。從來沒有哪一個非洲詩人能像他那樣深沉熱切地把非洲當作自己的母親。非洲要求保持本色,擁有自由生存的心魂,這種意愿也從未像在他身上表達得那般靈慧和強烈。他的詩歌是尼格羅德最真實而虔誠的流露,反映整個黑人族群渴望改善生活境遇的訴求。當代非洲青年應從他富于戰斗的‘尼格羅德’得到爭取自由和充分發展的啟迪。”

帕特里斯·卡約在《大衛·狄奧普,現代非洲的歌者和戰士》一文里明確:“大衛·狄奧普的詩歌不只反映非洲在千年種種奴役下呻吟的苦難,而且吹響了她復興的晨號。詩人維系遠方希望的閃光,讓忍受和游移不定者相信,勝利最后會在斗爭中開花結果。無論如何,沒有任何阻障能夠防止這個舊世界基礎的動搖。詩人的歌聲是戰斗的塔姆-塔姆鼓,喚醒麻木的民眾,號召他們掙脫鎖鏈的鉗制,推倒囚禁人的巴士底獄。”

優素福·穆薩-馬拉瓦在《大衛·狄奧普永遠在我們中間》一文里評論《杵搗集》的效應:“每次重讀這部詩選,心神都感受到強烈沖擊。大衛·狄奧普是個黑人,非洲木杵的搗擊,讓他重獲人類的尊嚴,找到他在自由人社會里榮耀的地位。我們非洲人根植在祖先的土地上,知道大衛·狄奧普在用塔姆-塔姆鼓聲闡明真理,引導黑人群落擦干眼淚,昂首走自由之火照亮的途程。”

在《見證錄》的“詩歌研究”部分,多位學者把注意力放在分析大衛·狄奧普《杵搗集》的修辭藝術上,認為作者在詩歌中生動表達了非洲黑人的民族美學,不失為非洲民族詩歌的結晶。尼日利亞大學教授莫杜姆說,這一特征突出表現在他的一首愛情詩《哈瑪·卡芒》里。加蓬利伯維爾的瑪瑪·恩迪阿德教授具體分析這首情歌,強調它從心理上批駁殖民主義者對非洲和美洲黑人在膚色上推行的種族歧視,以及造成的非洲精神異化。在這支“獻給一位黑人女郎”的頌歌里,狄奧普吟詠:“你野性的目光令我心曠,/你的厚唇散發芒果的芳香,/哈瑪·卡芒!/你黑椒般的軀體/刺激欲望縱情歌唱,/哈瑪·卡芒!”

在詩人如明鏡般的眼里,正像他在另一首詩《致一位黑人舞女》里展示的那股升騰火焰,卡芒女郎窈窕多姿,煒曄盈路,盡顯純自然的美色。大衛·狄奧普最后似乎將舞蹈者比喻為希臘神話中俄耳甫斯的愛妻,天真美貌的森林青春仙女厄麗迪絲,歌吟其熾烈的情感意緒:

當你熱戀,

哈瑪·卡芒,

龍卷風騰躍,

在你黑夜閃亮的肌膚里韻流,

讓我的心懷充溢你的氣息,

噢,哈瑪·卡芒!

這首詩是尼格羅德藝苑一枝雅逸艷麗的奇葩。從廣義上說,《哈瑪·卡芒》就是大衛·狄奧普心中的非洲形象。他的感情那么充沛,將她描繪得如曼妙女神,達到了尼格羅德詩歌原生態節奏、韻律及和諧的巔峰,讀者禁不住跟他一起共鳴,胸襟充滿“非洲的氣息”。

《杵搗集》充分體現非洲尼格羅德詩歌的特征,具有新奇的詩意,像綻放的自由之花開遍大地。太陽、茅廬、椰林、獨木舟、鱷魚,塔姆-塔姆鼓的節奏和夜晚的舞蹈,一片原生態鄉野風光,讓人沉浸于非洲藝術特有的自然意境,觸動黑人族群的靈魂,感人至深。難怪被巴特勒米·柯契稱之為荷馬史詩《伊利亞特》和《奧德修紀》的回響,將它比擬成非洲的《神曲》。時代不同,卷帙規模殊異,然文脈相通確是事實。

在巴黎比塞特醫院,在蒙特利爾大學,乃至到羅馬臺伯河濱,筆者遇到流寓海外的非洲黑人,攀談間幾乎都跟我提起大衛·狄奧普詩歌的民族精神,背誦他那首名詩《非洲》。可見這位塞內加爾詩人的精神并沒有隨歷史流變而消亡,其詩歌作品超越出非洲,現今仍在人間流芳。