1978 年:科普創作之春 ——側憶全國科普創作座談會

題 記

1978年5月,全國科普創作座談會在上海浦江飯店召開,會議對如何繁榮科普創作進行了深入的討論,并發起成立了中國科學技術普及創作協會籌委會。這次會議成為中國科普作家協會創建的先聲。而今,中國科普作家協會已走過40年風雨。2019年,正值中國科普作家協會40周年之際,本文作者采訪了當年參與全國科普創作座談會的老科普作家陶世龍和張開遜,由此爬梳史料,再現當年會議盛景。

共赴與“春天”的約會

“這是革命的春天,這是人民的春天,這是科學的春天!讓我們張開雙臂,熱烈地擁抱這個春天吧!”——郭沫若在1978年3月全國科學大會的閉幕式上對廣大科學工作者發出了迎接“科學的春天”的號召。乘著全國科學大會的東風,中國科學技術協會(以下簡稱中國科協)經時任中共中央政治局委員和國務院副總理方毅同志批準,于1978年5月23日至6月5日在上海浦江飯店召開全國科普創作座談會,該會議也被親切地稱為“浦江會議”。

那年,張開遜不滿40歲,已是圈內知名的科普作家。當時全國科普創作座談會給了科學出版社兩個參會名額,社里為“犒賞”作家,將其中一個名額給了張開遜——他在1975年就已經開始了科普創作,并取得了不錯的成績。作為科研工作者,張開遜看到一些地熱電站發生了爆炸致人受傷,“出于對生命的呵護”,張開遜意識到科學工作者身上的責任以及普及科學知識的重要性。在《科學大眾》發表第一篇科普文章引起熱烈的反響后,他又陸續在《科學大眾》上發表了多篇文章,幫群眾解決了很多生產實踐中的難題。

陶世龍當時在地質出版社的地質書刊編輯室客串工作,他那時就靠一支筆在科普圈打出了一片天地。陶世龍自幼對科學懷有濃厚的興趣,父親給他買了很多與科普相關的書籍,如《科學趣味》《知識與趣味》,其中就有著名科普作家賈祖璋、顧均正等人的文章,幼時的閱讀為他今后走上科普創作的道路埋下了種子。在北京大學地質系讀書期間,他陸續發表了很多科普文章。當時的老師李文達(筆名為羅邨)看陶世龍愛寫文章,讓他當了自己的“小助手”,共同負責《科學大眾》的“大眾地質”專欄。由于前輩的鼓勵與欣賞,再加上當時寬松的社會環境,陶世龍從此開始了自己的科普創作生涯。全國科普創作座談會的會議通知發到了編輯室,當時的負責人邊知非同志同意他前去參加會議。就這樣,包括陶世龍、張開遜在內的科普作家以及熱心科普工作的各社會人士共同奔赴上海,迎接“科普的春天”。

共話美妙“春景”

時任全國人民代表大會常務委員會副委員長、著名科普作家周建人給座談會發來賀信。中國科協副主席茅以升致開幕詞,副主席劉述周作了《繁榮科普創作,為提高整個中華民族的科學文化水平做出貢獻》的報告。中國科協顧問高士其、中國科學院副院長華羅庚、國家科學技術委員會副主任于光遠、教育部副部長董純才、國家出版局副局長王子野,以及著名科普工作者溫濟澤、賈祖璋、趙學田、張金哲、史超禮、符其徇、常紫鐘、鄭公盾等專程赴上海參加會議并講話、發言。上海市領導楊士法,著名科學家蘇步青、談家楨、李國豪、盧于道、李珩等出席了開幕式和閉幕式。方宗熙、顧均正、葉至善等知名人士寫來了書面發言。與會者共計285人。時任中國科協副主席、黨組副書記劉述周主持了會議。

圖1 上海浦江飯店(現址)

劉述周在報告中提到,要使全民族的科學文化水平得到提高,除了加強科研能力,“拿下具有世界先進水平的科研成果”,還“必須大力做好科學普及工作”。

華羅庚在報告中以自己在廠礦的所得所感,表達了對廣大的工農兵群眾無窮無盡的創造力由衷的肯定,同時指出工農兵群眾缺乏對科技知識的掌握,十分需要科普讀物和“送貨上門”的科普講解員。他還提到了青少年對于科普圖書的渴求,“他們不但需要聽得懂、看得明白的科普文章,而且需要學得會、用得上的科學方法”。同時他還否認了科學“懂的人越少越高明”以及“搞科普容易,搞提高難”的兩大錯誤認識。他認為科普是一門特定的專業,有自身的規律和學問,需要有正確的理論指導,這樣才能讓科普工作快而有效地進行。

高士其在題為“讓科普的鮮花開遍祖國大地”的發言中,強調了科學普及的重要性,認為只有廣泛、深入地開展科學普及工作,才能提高整個中華民族的科學文化水平,同時號召大家重視科普:“把我們所具有的科學知識傳播給廣大的人民群眾,讓科學成為整個人類社會共同擁有的財富,這難道不是一種極其高尚和無私的行為嗎?”他還結合當時的情況,把不同人群所需要的科普內容進行了大致劃分。顧均正在題為“要把科普作品寫得引人入勝”的發言中與大家分享了自己的創作經驗。要把科普作品寫得“引人入勝”,對不同的題材應該采用不同的寫作方法,可以運用“對話的方法”來分析讀者想要了解什么。他還提到寫科普文章不能為了追求趣味而忽略了它的思想性,要引導讀者在獲得知識的同時,學會用辯證思維來觀察事物,分析問題。

張開遜回憶起華羅庚、高士其等人的發言,依舊感慨萬千,這些在科學界“有話語權”的老科學家都紛紛站出來為科普正名,并動員大家積極投入科普創作。他回憶說,從小就知道的高士其爺爺坐在輪椅上,被推著進入會場,與大家一起談論科普事業的發展建設。而這次報告讓他更加體會到作為科學工作者身上的責任。湯壽根在《憶“春回神州”:紀念中國科普作家協會成立三十周年》中寫道:

有的科普作家還關押在“牛棚”里,接到開會通知后立即解放,奔赴上海參與大會。他們含著熱淚,控訴“四人幫”扼殺科普創作的罪行,暢談著黨的期望,人民的需要,座談科普規劃,誓為祖國的繁榮昌盛而重新拿起筆來。

……

值得提及的是,我在會上曾為兩位代表專門寫過兩期簡報,其中一位是北京的張開遜,他流著眼淚訴說了在那樣的年代里如何堅持研究“傳感器”,撰寫科普文章的艱辛經歷,使我深為感動。

北京代表趙之即席創作的詩詞《嘉苑曲》道出了與會者的心聲:“暴風驟雨新霽,河山明媚如洗。況浦江聽取,一片鶯聲燕語。悄然凝想,鬢尚未霜。細讀科普規劃,有詩千首,似酒萬觴。往日多少激昂慷慨,都化作喜淚盈眶。”

在場的很多科普作家,以及相關工作者都是剛從歷史的浩劫中走出,經過風雨的洗禮,歷經艱辛,卻仍能化傷痛為力量,充滿希望地在會議中暢談科普的美好明天。顧均正、陶世龍、方宗熙、江乃萼等人都從自身的創作經歷出發,對科普編創工作提出了很多建設性的意見。在上述科普作家、科學家發言之外,一些編創人員也發表了對科普工作的相關看法。科學普及出版社籌備小組在題為“重建科學普及出版社,喜迎科普創作的春天”的發言中展現了打破枷鎖,重建科學普及出版社的決心,希望通過他們的努力,讓中國的科普讀物趕上和超過世界先進水平。

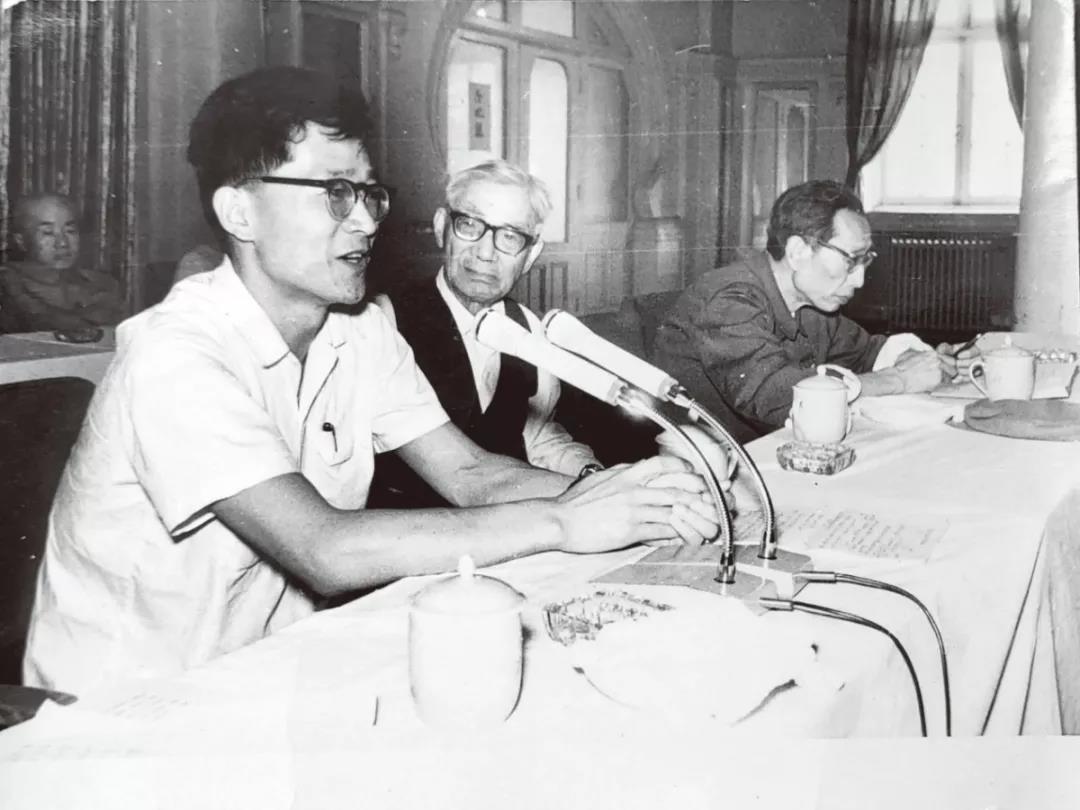

圖2 張開遜在1978年全國科普創作座談會上發言

長達14天的座談會,沒有一天不是在熱烈的氛圍中進行的,此次座談會涉及科普工作的方方面面,創作目的、方法,創作的內容、內涵,報紙雜志的出版,科普影視的制作等,真可謂集眾家之長于科普的繁榮大業。

座談會期間,除發言與討論之外,還有一些參觀游覽活動。張開遜回憶起當時參觀潛艇時的場景,仿佛還歷歷在目:“當時參觀潛艇需要從一個很窄的跳板上上去,之后還要從潛艇的管道爬進密封艙。高士其先生坐著輪椅行動不便,但即使被抬著他也要去參觀。高士其先生這種對于科學的熱愛,求知若渴的精神使我深受觸動。”負責會議簡報編輯工作的湯壽根,回憶起自己當時乘坐海軍的軍船夜游黃浦江的場景依舊記憶猶新,感慨當時上海夜景的絢爛。

春風又綠江南岸

14天的全國科普創作座談會結束了,但屬于科普的春風卻沒有停歇。此次座談會無疑是對科普創作的大解放,是科學大會精神的延續,同時也是對“科學技術作為生產力”的一次強烈呼應,確立了科普工作的重要地位,迎來了中國第二次科普高潮。

談起此次會議的影響,張開遜稱,“老一輩科普工作者以自身經歷,身體力行地向大家說明科普工作的重要性。科普工作者幾代同堂,相互交流,也是對科普創作的一個傳承、接力,讓我們年輕的一代接過老一輩身上艱巨的任務,讓科普走上開闊而又繁榮的道路”。對他自身來說,座談會的召開,開拓了他的視野,也使他的身上多了一份擔當。座談會召開后,更多的人開始關注科學普及。《三毛流浪記》的作者張樂平,還因此出版了漫畫《三毛愛科學》。不僅如此,當時很多的藝術家,關心民間疾苦的人文學者也開始關注科學普及,可見這次會議的影響之大。

這次會議組建了中國科普創作協會籌委會,并在翌年(1979 年)成立了中國科普創作協會(后更名為中國科普作家協會),很多科學界、科普界的仁人志士加入進來,分散各地的科普作家從此“有家可歸”,擁有了自己的一片天地。新聞出版界也開始關注科學普及,紛紛開辟了科普專欄。據粗略統計,1979—1988年,全國出版了2萬多種科學普及圖書。在20世紀80年代初期開始出現的面向農村的科技報遍布全國各省、市、自治區。北京、上海和農業三家科教電影制片廠,自20世紀50年代先后成立以來,到80年代后累計拍攝科普影片約3000部。[1]

讓今日“春意”更盛

全國科普創作座談會已經過去40年。在這40年里,科普事業日益繁榮,越來越多的人投入科普事業,出現了一批又一批優秀的科普工作者。科普也出現了很多“新氣象”:科學家開始有組織地創作科普讀物,科普作品也被納入了國家科學技術進步獎評選范疇;國內各出版社出版了大量國外科普經典作品,科普創作也日漸產業化,越來越重視科普創作理論的研究;科普作品的形式和內容都有所創新,同時興起了很多民間科普創作團體,科幻的發展更具一枝獨秀。為繁榮科普科幻原創作品,培養科普創作人才,中國科普作家協會承擔中國科協“科普信息化建設工程科普中國-科普文創”項目,吸引了大量有志于科普創作的年輕人加入,也產生了強大的吸聚力和影響力。[2]

張開遜提到,他認為現在的科學普及應該注意三個問題。第一,如今的科學已經位于歷史舞臺中央,然而它并不在人們精神世界的中心。在大眾文化中,科學的比重仍然不高。科普創作依舊任重道遠。第二,科普創作要關注真實的物質世界,努力傳播影響人們世界觀的核心科學知識,以親切、清新的語言詮釋現代科學技術。這些知識,是建設創新型國家不可或缺的智力資源,是支撐科學方法、科學思想與科學精神的基礎。第三,致力科普創作的學者應當以人類科學活動為思考對象,探究科學技術的哲學與人文意蘊。300年前,杰出的探索者基于對自然知識的上位思考,創立了近代科學傳統,使自然科學建立在了實驗基礎之上。從此,自然科學逐漸成為具有自我糾錯機制的人類知識體系。當代學者應積極參與針對人類科學活動的哲學與人文思考,尋覓科學智慧與人文精神融合的途徑,締造新時代的科學傳統,呵護人類文明光明的未來。

在2019年9月20日舉行的中國科普作家協會老科普作家沙龍中,當時參加過全國科普創作座談會的老科普作家陶世龍、湯壽根也到場繼續暢談科普創作的發展。陶世龍談到當今的科普創作,認為開放的社會環境是前提,在這樣的背景下,科普創作者應該在科學與人文之間建起一座橋梁,讓科學與人文能夠很好地結合,人文工作者多了解科學知識,而科學工作者能多一些人文情懷。科學是一種精神,一種認真嚴謹的精神,不是單純的技術,科學普及到了社會中,它就不是一個孤立的科學或者技術了,它與社會聯系在了一起,就是一種與社會相關聯的工作,因此更應該秉持嚴謹的科學態度,向社會大眾普及正確的科學知識。

湯壽根提到科學、文學和藝術是推動時代前進的三個詞,認為科普創作就是要為科學大眾架起一座通向真善美的橋梁,“科普作品在傳播科學知識的同時,也要讓讀者領悟到人自身的價值、尊嚴,體會到一些做人的道理,這樣的科普作品才不會被時代所淘汰,才能夠與世長存”。為了適應新時代的發展,他認為科普還可以采取一些新的形式,他提到了一種非線性的創作形式:每篇文章五六百字,四五張圖片,一個知識點,多篇文章連接在一起就是某一個學科系統的科普知識,而且刪節一篇文章,或者中途再加進一篇文章,都不會影響讀者的理解。《人菌之戀》《長江萬里看滄桑》都是以非線性的形式創作的,這樣就可以很好地適應新時代發展和“低頭族”對碎片化閱讀的需要。

站在此處回望科普的來時路,一路崎嶇坎坷卻依舊生機勃勃。而在飛速發展的當下,科普創作工作又面臨著全新的挑戰。科普的春光在老一輩科普工作者的耕耘與期盼下灑滿神州大地,而如何讓春景在這片遼闊的大地上長留,如何讓春意長久盎然于大地之間,便是新一代科普工作者的光榮使命!

(陶世龍、張開遜、湯壽根為此文的撰寫提供了相關資料,特此感謝。)

參考文獻

[1]中國科普研究所.中國科普研究所巡禮//陶世龍.沉浸在春風中的日子:我與科普所的往事回憶[M].北京:中國科普研究所,2004.

[2]向繼東.革命時代的私人記憶//陶世龍.堅冰開始打破:我的1978年[M].廣州:花城出版社,2010.

[3]董仁威.科普創作通覽[M].北京:科學普及出版社,2015.

本文轉載自《科普創作》2019年第4期