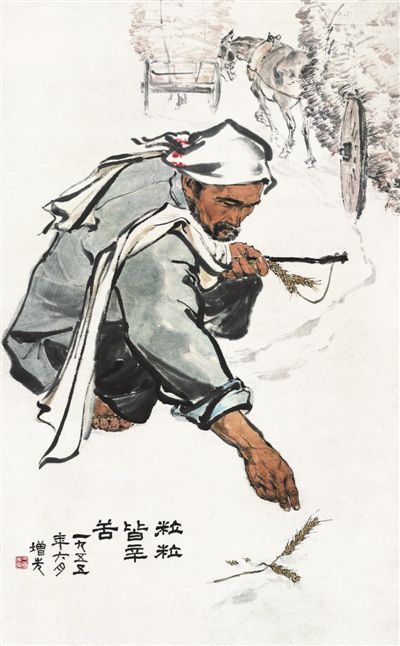

三餐米糧思辛勞 ——讀中國畫《粒粒皆辛苦》

寫意中國人物畫《粒粒皆辛苦》(見上圖),作為當代美術教科書中經常出現的重要作品,創作于上世紀50年代,是新中國成立后美術界響應黨和政府號召,改造舊國畫,創造新國畫,表現工農大眾形象的典范之作,作者系新中國培養的第一代人物畫家方增先。

《粒粒皆辛苦》以中近景構圖,塑造了一位北方老農形象。他頭扎白色毛巾,身著淡青抑或是洗得發白的布衫,半蹲,目光低垂專注,右手直伸至畫面右下方,正欲撿拾一棵麥穗,左手握著一桿旱煙和幾穗剛撿起的谷物。老農看起來年齡有五十開外,面龐因日曬而黝黑,右肩斜搭一條汗巾,許是勞作時用來擦汗的;下身著深色褲子,皺褶以重墨寫出。整個人物造型呈均衡穩定、重心略向前傾的姿態。作者著意突出刻畫了老農粗糙的手和賴以點題的麥穗。

與通常人物畫作品重在表現人物形象的處理方法不同,《粒粒皆辛苦》僅以單體人物拾穗的動作為造型,直接以“拾”的細節動作敘事,體現農民勤儉節約、愛惜勞動果實的作品意涵。近景,作者以中國傳統繪畫的線條造型和平面渲染技法塑造人物的形貌動態,是為實寫,造型生動,人物俯拾的角度恰切自然。遠處則以概括的筆墨,描繪出運送谷物的騾車背影漸漸遠去,輒以淡墨、赭色罩染之,是為虛寫,作為背景呼應,表現出豐收之時,老農仍然愛惜一谷一穗。近景與遠景既形成虛實空間的對比、豐收與節儉的對比,又豐富了畫面,提升了作品主題“粒粒果實得之于辛苦勞動”的意蘊,充分應和了唐詩《憫農》“鋤禾日當午,汗滴禾下土。誰知盤中餐,粒粒皆辛苦”的意境。畫面簡潔質樸,生活氣息濃郁,表意明確,似有一種親切之感撲面而來。

作者方增先,是20世紀后半葉現實主義中國人物畫創作的杰出代表,“新浙派人物畫”的奠基、推動者之一。1931年出生于浙江蘭溪橫溪鎮西塘下村的方增先,是農民的兒子。他天資聰穎、好學上進、基本功扎實、藝術造詣精深,雖然在他后來成長、成才、成功路上,屢獲殊榮、佳譽連連,但他身上始終葆有農民淳樸、坦誠、謙和、節儉的品德與本色。除《粒粒皆辛苦》外,他在每個時期都奉獻了堪稱經典的作品,如80年代的《母親》,以及《帳棚里的笑聲》《行行復行行》《家鄉板凳龍》等,都在當時廣受關注,擁躉追隨、摹習者眾。即使中年以后已成為載譽海內的著名畫家,但出于秉性,他仍然經常深入鄉村,表現農村題材,描繪農民形象,這似乎已成為他內心的一種需求。用他自己對藝術的總結來說:“藝術的原創,在于藝術家對宇宙、人生的感悟;在于對事物的感受和對感情、思想的表達。”

可以說,早年農村出身與后來的人生經歷,對方增先一生的藝術道路都具有深刻影響,使他在創作題材的擷選、對農民人物形象的認識理解和塑造刻畫方面具有超越同代人的深度。理解農民的情感聯系和思想觀念需要獨特的角度,這就是他所認知的關于藝術的真諦。因此,方增先能夠立足于情感基礎之上,施展卓絕的專業技藝,即在寫實基礎上不求形似,努力表達農民的神韻氣質,追求畫外、旨外之趣。最終他以過硬的人物造型與駕馭結構素描的能力,加以傳統中國畫的筆墨語言,尤以寫意花鳥畫的技法,經由藝術實踐不斷適應時代,探索出一代人求變革、圖創新、不懈嘗試的新人物畫技法,成為新中國人物畫藝術的重要代表。

一幅作品可以折射一個時代。雖然《粒粒皆辛苦》描繪的是農村秋收過程中常見的一個細節,卻以小見大,歌頌了中國人民勤勞節儉的美德和新中國成立之初農村欣欣向榮的時代風采。畫中老農那雙粗糙的大手既是勞動者的手,也是創造者的手。背景中的騾車滿載勞動的果實,象征著屬于平凡勞動者的小康生活。昨天的騾車可以由今天的現代農業機械和智能生產線所替代,畫中主人公的形象、衣著也可以隨著時尚變化而更易,但是那種精神傳統將在一代代勞動者中接續承揚,他和他們身上洋溢著的積極向上的理想信念,正是造化中華文明歷史和養育民族優秀品德的力量所在。一如你、我的父老鄉親、兄弟姐妹舉手投足、喜樂顧盼之間流露出來的純樸、善良與堅忍。

“農業農村農民問題是關系國計民生的根本性問題”。“以人民為中心”,為廣大農民服務,是文藝家的天職和義務。方增先的《粒粒皆辛苦》為我們樹立的文藝創作榜樣已歷半個多世紀,勞動題材以及農業題材、農村生活、農民形象,仍將是文藝家時時應當放在心上的創作主題和表現對象。