奪冠第五季“歡樂喜劇人” 葉逢春于無聲處演小人物出其不意的溫情

葉逢春演出《七十二家房客》成功晉級那場,尤為令人難忘,觀眾紛紛站起身來為他鼓掌喝彩,而且出乎意料地在晉級環節以472票收獲本季最高票數。后臺的張云雷連聲說“高級,太高了”;張鶴倫表示自己被驚艷到了;郭德綱在舞臺上評價:“葉逢春這一路走來,幾乎每一個大型的比賽,我都在現場,好多次我都看到過葉逢春,沒有人看好他,在其他場合,他所遭受到的那種冷遇很多,咱們這行就是這樣,守得云開見月明,你得咬著牙堅持”。葉逢春聽得眼圈發紅,緣于他深知“堅持”二字后面的不易。

他憑借自己對喜劇的理解,把電影的手法、新聞的感動點和自己的默劇巧妙融合,雖然沒有語言,但觀眾不僅看懂了,在后面的比賽中他不斷持續發力,成為整個賽季最精彩的表演者。4月7日,歡樂喜劇人第五季全國五強的巔峰決戰之夜,他靠實力贏得總冠軍。

“冠軍只是一剎那的東西,還是要把自己的東西做好。其實每次回看,都會有不滿意的地方。每一次都會有遺憾,有遺憾才會進步。走了這條路很久,我希望自己能做得更好。”獲獎后的第二天,在開往南方家鄉的火車上,葉逢春告訴北青報記者。此刻,他只想火車快開,送他到遠方家鄉,陪在媽媽的身邊。

我覺得我是很幸運的

把自己的愛好變成工作

1977年,葉逢春出生于浙江景寧沙灣一個普通農村家庭,這個古老的畬鄉小山村,離麗水很近,不到一個小時的車程。他從小就很喜歡模仿。二年級的時候,過“六一”在禮堂登臺表演,發現大家坐臺下會笑,村里的人看見他都會過來夸獎,“特別開心”。慢慢地高年級學生搞活動會過來喊他幫忙去表演,這讓他更有了成就感。對于當時十多歲的他來說,心目中最大的藝術院校之夢就是“浙江省藝校”,別的“一概不知”。

19歲那年,看到《宋城千古情》藝術團招人,喜歡表演的葉逢春毫不猶豫地離開家鄉來到杭州宋城,在那兒跟著團里請來的戲曲、話劇老師學習。“我沒有上過專業院校,肢體這些基礎都是在團里學的,自己邊看邊琢磨,然后去團里面演。”在宋城的三四年間他積累了一些表演經驗,一個偶然的機會,他在劇場里演出時認識了師父周國泉,再次改變了自己的人生軌跡。他離開宋城,開始往返在杭州、寧波、義烏等地做劇場表演。師父沒有教他滑稽戲,而是教給他滑稽表演、小品的創作,“比如說我是麗水人在寧波演出,會帶一些方言和普通話結合著演出,還有教一些三翻四抖,跟相聲很像。”

葉逢春跟著師傅跑劇場演出,一直跑了16年。南方的劇場演出內容很豐富,魔術、雜技、歌舞秀,“今天晚上我演小品、默劇,明天晚上可能就去演歌舞秀MV的背景,或者是上一段小丑表演,做的東西很多。那時的競爭很殘酷,今天你沒有演,明天可能就下課了。”下課就意味著沒收入,壓力很大:“從2002年到2010年的八年最瘋狂,每天晚上都演,一年365天要演350天,不演的十多天就是在過春節。”

葉逢春一邊演一邊摸索觀眾的喜好,他發現自己的口音是個問題。他記得練普通話練得最狠的時候,晚上甚至會做噩夢,“夢到嘴里塞了一團紙,一點一點往外抽,但怎么也抽不完,特難受。”很長時間找不到突破,他很苦惱。有一天看電影時忽然靈光閃現,“不如消失語言就直接去演”。后面很長一段時間他就固定在一個劇場做默劇,“剛開始純粹消失語言也不知道觀眾想要什么,演員一登臺你的臉面就在那了,不知道怎么去完成,摸不清門路。”內容的編排他總是不滿意,這方面的壓力特別大。但是,自己選的路哭著也要走下去,“演默劇獲得工作的機會不多,我那時二十多歲了不可能再向家里要錢花。” 他無時無刻不在琢磨怎么表演,最早開始模仿表演是第一次看春晚王景愚的啞劇小品《吃雞》,后來看游本昌的《濟公》,看卓別林的電影,看憨豆先生系列,還有星爺的電影,每一個他都覺得太有趣了,邊看邊模仿,嘗試著去做。

葉逢春笑稱自己作品審美的建立來源于錄像廳時代的港片,許冠文、周潤發、劉青云、周星馳,整個少年時期是被這些人的片子陪著成長的, “那時年紀特別小,錄像帶放的港片對我影響很大。”到后來有網絡的時候,小時候喜歡的那些影片他還會翻來覆去地看。“經典的老歌、老片,即便是放到現在也不過時,很多還在抖音上走紅,證明這些東西就是有價值的。”

他并不了解中國有多少人在做默劇,只是憑著個人喜歡一直在堅持,“演起來很開心,我覺得我是很幸運的,把自己的愛好變成工作。”沒有語言以后,肢體動作的夸張韻律多少會有點兒相像, “我看憨豆的偏多,就像憨豆喜歡雅克·塔蒂,動作也會像雅克。”他認為默片時代的表演現在也不會過時,“很多呈現手法,創新一下觀眾還會認。”

不管未來究竟會怎么樣

我會堅持走下去

演員這行做得不好很容易被淘汰,更不用說演默劇的演員。葉逢春自言是一個極度自卑的人,生活的壓力與對未來的迷茫,讓他試圖去改變,去舞臺上證明自己。“即便歲數大了,也還是需要不斷擴充自己的思維。”

2013年,他在網上看到大道喜劇培訓班招生的信息。“本來我就喜歡陳佩斯的表演,所以立刻報名了。”葉逢春當時是只身一人到北京學習,離開家時,女兒才剛剛滿月,“其實看到小孩出生那一刻,就覺得更有責任了。自己要把這條路再提升一些,一定要走得更穩當些,才能給小孩帶來更穩定的生活,讓她們衣食無憂。”

在大道喜劇院學習了兩個多月的時間后,葉逢春被陳佩斯選中留下來出演話劇《托兒》的青春版。

“我演的陳佩斯老師當年演的那個角色。”演出的半年多時間里,陳佩斯的敬業和做人讓他特別感同身受,“每天九點排練,陳佩斯老師八點多就到了,一直到天黑了所有人都走了他才回去。剛開始演員們可能會踩著點到,看到佩斯老師已經在那兒了,我們都汗顏,后來大家都趕早到。”這階段對于喜劇理論的學習、舞臺表演的實踐,讓他對喜劇的認識有了質的改變,會悟到很多“原來是這么回事”,再遇到同樣的問題他知道了怎么去解決。

演完《托兒》他選擇回家照顧妻兒,沒有和大道簽約。離開北京那天,雖歸心似箭卻戀戀不舍,心情復雜。他一個人在后海坐了許久,更新了一條朋友圈“不管未來究竟會怎么樣,我會堅持走下去。感謝同學們的陪伴,感謝大道喜劇院各位老師的教誨。愛你們啊。”回家后不久,陸續接到北京衛視《造夢者》《笑傲江湖》《喜劇人·第四季》伸出的橄欖枝,但幾個節目下來,好像都沒有激起水花。

不得不承認,雖然都是喜劇,但行業內的鄙視鏈一直存在,默劇處在這個鏈條的下端——在刻板印象里,他們總被加上扮丑、搞笑之類的標簽,演員的專業能力幾乎被遮蔽。“一上去總覺得會輸,自己都沒有太大信心和沖勁兒去做。”直到今年《喜劇人·第五季》再次找到他,“以前參加完一季節目不會再叫我,今年又叫我去,我就感覺我們的東西會被認可,就想今年全身心地去做。”

剛開始葉逢春上場的時候,幾乎所有人都對他沒有任何期待。首場意外收獲高分,當大幕再次拉開時,觀眾都驚了,那一場很像電影《功夫》中豬籠鎮的場景,一群人排隊用一個水龍頭,排在最后一個的葉逢春為了插隊想盡辦法整蠱他人,他靠著獨有的面部表情和豐富的肢體語言瞬間圈粉。

喜劇應該是給人溫暖的感動

葉逢春坦言,從第一輪開始就“戰戰兢兢,如履薄冰”,第一期拿到票數第一的感動要超過拿到總冠軍的感動。那個高出其他人太多的票數代表著觀眾的認可,讓他感到“付出的一切都是值得的”。

沒有對白的默劇在競技舞臺上顯然不占優勢,對此郭德綱也曾經幾次夸贊,葉逢春最切身的感受是,“參加節目以來,郭老師一直給予我很多鼓勵,哪怕我敗了。他說過一句話,‘我覺得葉逢春不錯。’從《笑傲江湖》到上一季《喜劇人》,他一直都會對我有夸獎,這種鼓勵讓我增加自信心,讓我能堅定地走下來。”

葉逢春在作品里飾演的大多是小人物,有的甚至就是一個典型的壞孩子,比如無意間發現地震即將來臨,無奈之下用彈弓打碎了所有鄰居的窗戶,想喚醒所有人離開的小孩;給孤兒偷東西吃的小赤佬……這些小人物的共性就是:都有出其不意的溫情。舞臺上作為觀察者的郭德綱曾說過,葉逢春的作品,常常就好像“在別人心上撓了一下”,葉逢春說:“我不是想煽情,我只是希望把生活中美好的、真善美的東西提煉到作品中。我覺得喜劇應該是給人溫暖的感動。”

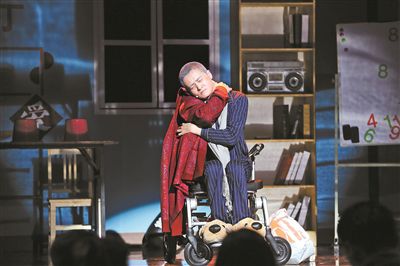

所有的參賽作品都是葉逢春自己寫劇本。他把電影的手法、新聞的感動點,融入進自己的默劇里面。“一個小女孩化療把頭發都剃光,全班同學知道后怕她尷尬,陪她一起理了光頭,這種在平時看新聞感動到自己的故事,我會借鑒融入到作品中,表現出這樣的溫暖,呈現內心很美好的東西。”這次在喜劇人舞臺,每一個加入的溫暖的點都得到了觀眾的回饋,“現場每一處都會尖叫。”觀眾的認可也讓他覺得很溫暖,“《暖冬》那期滿天紙屑飄下來,好多小孩跑出來幫環衛工人掃地,地上還有熱飲,那時現場觀眾的尖叫是很熱烈的。不是說我們演得有多好,而是說明他們在生活中也會想要獻出這份溫暖。”

比賽期間,節目的周期很短,只有一個星期。每次都是一整晚不睡,睡個兩三小時然后上臺直接演。搭檔馬鵬是從葉逢春在宋城表演時就在一起的小伙伴,他倆的表演配合得到觀眾的認可。“默契度一直都在,我們排練起來比較省心一些。出劇本、設計場景、選音樂都很耗時間,最后落地排練也只有一天的時間。臺上有默契我會比較有信心。”

服裝、化妝、道具都需要自己弄,小到一個水泵,大到創意和表演,隊里一起商討,“這次我們隊里有個雜技演員,他的技能用在舞臺上效果很好。做特效的時候把歌舞秀的東西也融入進去,這些對我幫助都很大。” 為了最終博得觀眾一笑,在喜劇創造過程中所經歷的一切,其實都是與所呈現的喜劇效果成反比例的。在收獲這些笑聲的同時,他更渴望觀眾能夠珍惜這些開懷的瞬間,因為“這是演員用身心體驗呈現的”。

半決賽前一周

經歷了人生中最傷心的一天

很難想象,本季喜劇人后半程中,葉逢春接連受到打擊,整個人是心神紛亂的。一方面,葉爸爸的身體狀況一直就不太好,后面錄完節目只要有空當,葉逢春就回到麗水在醫院陪爸爸,然后再趕回來。“2月28日,又接到消息,我師父走了。3月1日我趕到杭州,給師父磕了幾個頭。”送完師父后他飛回北京調整好自己,繼續排練,準備迎戰半決賽。

回憶起這些,他幾度哽咽。復活賽空出的那段時間,他曾趕回麗水陪爸爸,“那時他已經不能看視頻,但會聽家里人給他講,告訴他第一輪我拿了最高分。我要離開的那天,他的精神狀態變得不錯,我還挺放心。沒想到只過了一天,3日就接到電話說我爸不行了。趕回家已是次日凌晨3點,在殯儀館看到爸爸的那一刻,整個人很崩潰。在那兒給爸爸守了3天靈,再送上山安葬。”就在這個狀況下,他飛回北京,半決賽“只排練一天,上臺直接演了”。

爸爸的離世,讓葉逢春心情悲痛、壓力重重,最終拿到總冠軍的一刻,“感覺意義也沒那么大了……他看不見了。”

葉逢春是家里的小老六,父母親最疼他,也最擔心他。家鄉的同齡人大都做生意,走默劇演員這條路的“就我一個人”。尤其是剛開始做劇場的時候, “我們這個小山村沒有做演員的人,我至少覺得應該讓他們安心,不要老擔心我。” 他特別寫過一期《遺忘》的節目,就是向爸爸媽媽致敬:全世界都可以忘記,唯獨不能忘記你們。

決賽后他馬不停蹄趕回家,“最近都在家陪媽媽,不讓她一個人老坐著,和她聊聊天。”家里人的情感表達都很內斂,葉逢春回來媽媽心里很高興,但更多的是關心,“你累啊,這段時間要多休息”,要么就是“我給你泡點西洋參喝喝”,或者聽見他咳嗽了會喊他“去檢查一下吧,要吃藥”。

越來越多的網友會在微博上給葉逢春留言,幾乎每一個評論他都認真回復,“我也不是偶像,人家喜歡你才來留言、跟你互動,有時間肯定會要給人家回復。受到認可,本來就值得高興。” 也有讓他感到尷尬的事,一些在舞臺上應該做的、很平常的東西被拔高,“就像在舞臺上現場剃頭發那場,被說成是敬業,我就覺得不至于,會很尷尬。”

經常會被問到,“年齡一天天大了,還要一直演搞笑的嗎?”在葉逢春看來,年齡不是問題,“就算到五十歲了,演一個可愛的老頭兒也很好啊,重要的是能表演出內心的東西。” 他還總會被別人問起夢想是什么,“我就想把演員這條路走到退休,把孩子撫養長大,能一直干到老就挺開心的。”