“土山灣”及其影響

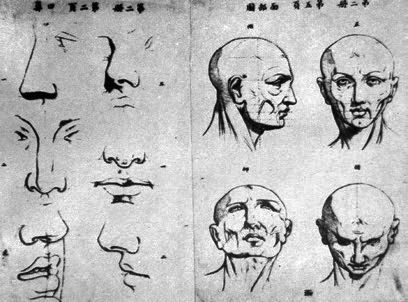

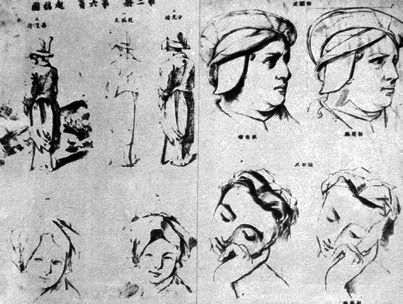

上海土山灣畫館印行的素描教本

1847年,一位叫范廷佐(Joannes Ferrer,1817—1856)的西班牙修士被派往上海,范廷佐從小接受了良好的藝術教育,可是他的內心驅使他成為一名修士。他在上海的主要工作是主持董家渡天主堂的設計,同時,他還要繪制圣像和從事雕塑制作。教堂需要宗教藝術品進行裝飾,出于工作的需要,他設立了工作室培養助手與指導工匠。在郎懷仁神甫(Admianus Languillas,1808—1878)的支持下,他又進一步在徐家匯圣—依納爵教堂院內西南角工作室的基礎上開設了藝術教室,培養雕塑和繪畫學徒。1852年,范廷佐接收了郎懷仁推薦的中國學生陸伯都。不過,他招收的學生屈指可數。當他于1856年去世后,早在1851年就進入范廷佐在徐家匯的工作室收徒授藝的馬義谷神甫(Nicolas Massa,1815-1876)接任了依納爵堂工作室的主持,中國修士陸伯都繼續接受馬義谷的培養,在油畫技術和顏料制作知識的傳授上,馬義谷提供了更多的范例。1864年底,天主教會開辦的孤兒院從董家渡遷到徐家匯南面肇嘉浜沿岸的土山灣——中國修士陸伯都大概是在這個時候成為繪畫雕塑工場的第一任中國主持(直至1869年)。3年后,孤兒院擴大,還增加了一座小教堂,孤兒人數達到342人。

文獻記載,范廷佐于1852年創辦的美術學校雖然在1864年并入孤兒院,但是校址仍然保留在徐家匯住院內,單一的美術學校演變成為涉及多工種的美術工場。直至1867年,陸伯都和他的學生劉德齋將美術工場遷入土山灣。由于陸伯都長期生病,從1869年起,繪畫雕塑工場的主持工作事實上由劉德齋代理。

劉德齋(1843-1912)是任伯年的朋友,俗名劉必振,他是蘇州市常熟縣(今常熟市)人。他大概于范廷佐去世之后成為馬義谷和陸伯都的學生,于1880年陸伯都去世后成為土山灣畫館主持20年有余。文獻記載劉德齋的圣像變體畫《中華圣母子像》是根據中國畫家的理解進行圖像修正的范例,不過我們只能借用圖像效果很差的照片進行簡單的判斷。我們依稀注意到,圣母子的形象具有清晰的中國人特征,他們甚至身著清人的服裝。

作為美術工場中的一個重要部分,土山灣畫館中的教學科目涉及水彩、鉛筆、鋼筆、擦筆、木炭和油畫,題材幾乎都與宗教內容有關。畫館還臨摹歐洲油畫,生產彩繪玻璃畫,用于出售。不少中國孤兒在這里學到了西方繪畫和雕塑的技法,在未來傳播西方藝術的材料和方法上起到了作用。盡管題材的范圍和藝術的目的限制了中國年輕人對方法背后觀念的更多思考,但是,對透視、明暗以及相關知識的理解和掌握自然會在那些敏感的學生心中誘發出對真實世界的重新審視,并將新的方法用于觀察。土山灣的繪畫經歷了畫館的式微和政治動亂帶來的摧毀。了解這段歷史的文獻只有依賴于土山灣遺留下來的圖書,例如1907年出版的《繪事淺說》《鉛筆練習畫帖》等教材中就有素描、透視、人體解剖和油畫、水彩畫技法的介紹, 這些圖書是孤兒們復制、臨摹的教材。

在土山灣培養的學生中, 徐詠清(1880—1953)較為出名,他畢業之后使用的工具已經脫離傳統,并開設水彩畫館,描畫各類商業繪畫。徐詠清一直學習的是傳統書畫,可是他到了60歲時仍愿意跟隨劉德齋學習西洋繪畫技法,他對充斥大街小巷的圖像與符號非常敏感,自己也愿意去描繪與設計那些商業圖像——書刊的封面和插圖、風景人物肖像以及其他一些商業繪畫。可以看到,那些出現在上海這個殖民城市的藝術品與實用商業美術,如照相館里的布景、舞臺美術、廣告繪制,無疑開始接受在一個有限空間里的豐富表現,有透視、明暗、物體結構以及豐富的色彩,風靡的月份牌正是在這樣的環境中逐漸形成的。

“月份牌”這一名稱究竟源于何時何處,今天已難以確認。但在1876年印行的《申報》中,已經刊登有關于“月份牌”的商業廣告,則是可以肯定的。世紀初,月份牌繪畫在不少追逐新穎藝術的畫家筆下成為傳統水墨與西洋技法相結合的新繪畫。隨著畫家理解力的加強,月份牌繪畫在20世紀20年代構成了日常視覺形象最普遍的樣式。盡管傳統的木版年畫和四處能夠見到的廣告畫片是月份牌繪畫的“基因”,但是,正是西方繪畫方法在中國的傳授,催生了新的繪畫的出現。事實上,產生這個繪畫風格的過程就是一種調適傳統與西方化的過程,它使這個時期的人們在視覺方式上發生了循序漸進的改變。主要的“月份牌” 畫家有周暮橋——他被認為是早期月份牌年畫畫家的著名代表,鄭曼陀——他的繪畫構成了人們所說的“洋年畫”,被認為是月份牌畫的真正開始,杭英——他在廣告設計與月份牌繪畫的結合上為那時的畫家提供了典范。市場的需要以及畫家在繪畫上的自信使得他最后開設了自己著名的工作室,他招收學徒和聘請同人專門從事商業與年歷設計,李慕白、金雪塵都是他的工作室里的成員。活躍在20世紀30年代的月份牌畫家還可以數出丁云先、胡伯翔、謝之光、金梅生、張碧梧這些名字來。在月份牌繪畫的發展過程中,畫家使用了更多的西洋繪畫的工具與材料,憑借富于觀察力的天賦,大量的月份牌畫家將西洋手法普遍用于中國題材的繪畫,產生了影響之后新年畫和具有中國趣味的繪畫的作用。徐悲鴻在回顧早期新藝術運動時有這樣一個評價:土山灣是“中國西洋畫之搖籃”。

(《美術的故事:從晚清到今天》,呂澎著,廣西師范大學出版社出版)