陜西安康:小金蠶孕育大文化

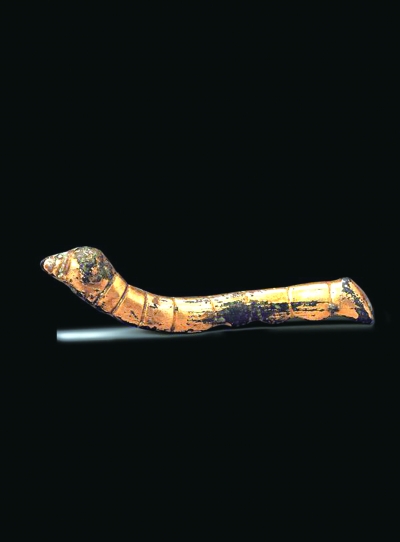

“鎏金銅蠶”資料圖(圖片來自網絡)

5月13日,“絲路之源·幸福安康”——2018“鎏金銅蠶”與開放發展論壇在陜西西安舉辦。專家學者圍繞發現于陜西省安康市石泉縣的國家一級文物“鎏金銅蠶”的歷史與文化價值、特色產業發展與鄉村振興、“一帶一路”與樞紐經濟等話題展開了討論。該論壇由陜西省人民政府主辦,陜西省發改委、陜西省文物局和安康市政府承辦,是第三屆絲綢之路國際博覽會暨中國東西部合作與投資貿易洽談會的重要論壇活動之一。

“漢武帝建元三年,27歲的張騫離開漢都長安,鑿空西域,打通了被匈奴阻塞的東西方交通線路,建立起古代東西方貿易大通道‘絲綢之路’。歷經數千年,古代絲綢之路的輝煌早已隨著時光的流逝逐漸遠去,遺留下來稀少的物質遺存就成為昔日繁榮與輝煌的最好見證。”陜西歷史博物館館長強躍表示,作為絲路文物的重要代表,“鎏金銅蠶”自出土以后,曾在上世紀90年代兩次赴日本參加“絲路之都——長安秘寶”和“絲綢之路的輝煌——中國燦爛的珍寶展覽”,近年來,更是多次在全國各地展出,引發強烈關注。

“文物的價值在于揭示物質背后蘊藏的豐富文化內涵,‘鎏金銅蠶’是絲綢之路繁榮貿易的見證,生動再現了漢唐絲路上‘無數鈴聲遙過磧,應馱白練到安西’的歷史畫卷。”強躍說,“鎏金銅蠶”的發現充分印證了“絲路之源”之說,它是中國古代養蠶繅絲技術和絲織品貿易在漢代東西方貿易交流中具有重要地位的生動體現。

“要深入研究‘鎏金銅蠶’的文化含量、歷史含量、市場含量。”作為一位花了35年時間,沿著古代絲綢之路走了4萬多公里的學者,文學評論家肖云儒表示,要用一種大文化的眼光來看“鎏金銅蠶”,“它是絲綢之路的一個重要象征,應該在讓更多人知道、了解‘鎏金銅蠶’的同時,做大做強相關文化產業。”

作為“鎏金銅蠶”的發現地,石泉縣是西北地區蠶桑大縣。穿越千年,如今在石泉縣,古老的蠶桑產業已發展為現代化產業體系,形成了從育苗栽桑、制種養蠶,到繅絲織綢、副產品加工等“一條龍”式的完整產業鏈。同時,石泉縣還搭建了電子商務平臺,形成了絲綢企業線下、線上并進的營銷體系,已成為全縣脫貧攻堅的重要抓手。

據了解,石泉縣現有桑園面積69822畝,其中優質桑園5萬畝,養蠶農戶近萬戶,占總農戶數的22%。2016年石泉縣蠶桑產業總產值達15.36億元,其中農民蠶桑產業綜合收入3.5億元,規模以上絲綢工業產值11.86億元。蠶桑絲綢展現出了良好的經濟效益、生態效益和社會效益。

不僅如此,石泉縣還加快推進蠶桑、文化、旅游深度融合發展步伐。以養蠶坊、蠶桑文化室、繅絲織造坊、鎏金蠶絲綢館、蠶桑博物館五大部分為主體的石泉蠶桑文化園,目前已經成為石泉縣的標志性人文景觀與縣域旅游的特色亮點。結合美麗鄉村建設,石泉縣還積極發展生態觀光、桑葚采摘、養蠶體驗和蠶桑美食等休閑體驗旅游基地,2017年接待游客超過400萬人次,旅游綜合收入達25億元。

關于如何更好地融入“一帶一路”建設,原外經貿部副部長、入世首席談判代表龍永圖在論壇上表示,一個地區不管多么偏遠,都應該有一張名片。“‘鎏金銅蠶’出自安康、出自陜西,這就為安康找到了融入‘一帶一路’的嶄新名片。”龍永圖說,可以把“鎏金銅蠶”和陜西其他文物拿到“一帶一路”沿線國家展覽,使其成為一種拉近相互感情、促進人文交流的重要手段,讓世界見證絲綢之路的歷史,也讓陜西更加自信地參與“一帶一路”建設。

據悉,因“鎏金銅蠶”聲名遠播的安康市,在第三屆絲博會期間共簽約項目204個,總投資755.5億元。其中合同項目183個,總投資654.5億元;協議項目21個,總投資101億元。