工匠精神,成就美好商業

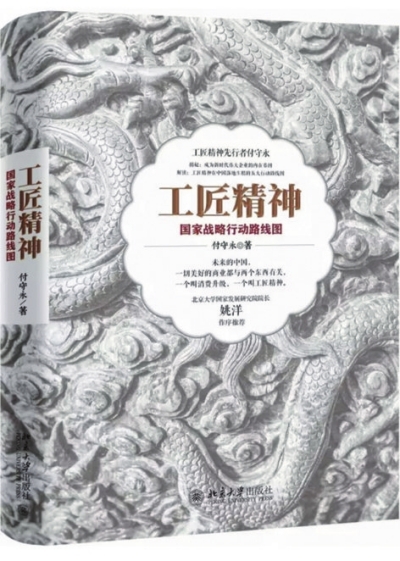

未來的中國,一切美好的商業都與兩個東西有關,一個叫消費升級,一個叫工匠精神。北京大學出版社新近推出的《工匠精神:國家戰略行動路線圖》從歷史、政策、現實、人文等多維度,剖析了工匠精神的內涵和影響因素。

“企業家一定要學習匠人那樣的精神,拿放大鏡來仔細觀察作品,用耳朵來聆聽每件產品的‘哭泣聲’。”

在我們的傳統印象中,耗費體力勞動的工匠是無法和舞文弄墨的讀書人相提并論的,盡管工匠們創造出了很多輝煌的物質文明,但和讀書人相比,工匠的工作不僅繁重,而且地位低下。這種現象不只廣泛存在于中國,在西方也是一樣的。工業革命結束后,大機器時代來臨,機器生產全面取代手工勞作,因此,人們常常認為工匠是被時代所淘汰的群體,但現實情況并非如此。

現代科學技術發展迅速,機器雖然能代替大部分工作,但工匠身上那種精益求精、專心敬業的精神,以及他們吃苦耐勞的品質是永遠無法被取代的。

匠人也是工匠,我們一般把具有高超手藝的人稱為匠人,并將這些人身上所具有的嚴謹態度和專業精神稱為工匠精神。從歷史的發展角度來看,工匠主要依靠手工完成工作和勞動。隨著科技的發展和社會的進步,工匠逐漸被冷落,這主要是因為工業革命之后,機器化生產逐漸取代了手工作坊的生產。但隨著人們在追求速度的同時,也越發重視產品的質量,工匠精神的重要性也便得到凸顯。

職業沒有高低貴賤之分,你的工作做得出類拔萃,你才能被尊為工匠。如果你能將面食做得出神入化,能結合不同的溫度、氣候和現實情況,做出獨一無二的面食,那么你就可以被人們稱為工匠。在日本,有一個家喻戶曉的“經營之圣”——稻盛和夫,他創建了兩家世界500強公司,是當之無愧的具有工匠精神的企業家。稻盛和夫曾坦言:“企業家一定要學習匠人那樣的精神,拿放大鏡來仔細觀察作品,用耳朵來聆聽每件產品的‘哭泣聲’。”

有些人認為工匠就是重復從事同一件工作的勞動,完全沒有創造性,這其實是對工匠的誤解,事實上,工匠在現代企業的生產流程中扮演著十分重要的角色。在生產活動中,設計圖紙、設計標準都是要依賴工匠和經驗豐富的熟練工人來完成的。因此,從某種程度上來說,企業要想實現自己的發展目標,必然離不開技藝精湛的工匠。工匠從事的工作大都是重復的,好的工匠往往能從重復性的工作中發現問題,從而想出辦法解決問題,不斷改進生產技術,為企業創造更大的效益。很多事實表明:企業技術的創新不僅源于專家和工程師的功勞,也源于工匠的努力,他們在企業中發揮著極其重要的作用。

在中國歷史上,出現了很多具有工匠精神的典范。比如春秋戰國時期的魯班,憑借自己的智慧和精湛技藝,不僅發明了木工工具、農業工具,還發明了仿生機械、攻城器械等,被視為工匠的典范;東漢時期,張衡發明了地動儀;三國時期,諸葛亮發明了木牛流馬;北宋時期,沈括撰寫出了百科全書式的《夢溪筆談》;明朝時期,宋應星編著了世界上第一部關于農業和手工業生產的綜合性著作《天工開物》……由此可見,“技進乎道”,中國自古并不缺乏工匠精神。

只是受“萬般皆下品,唯有讀書高”的影響,人們認為只有讀圣賢書才能出人頭地,而做工匠是不會有前途的。這種思想愈演愈烈,成為阻礙中國古代科學技術發展的一塊絆腳石。除了人們在觀念上對工匠與工匠精神認識不足而產生偏見外,中國的國情也對工匠精神的傳承產生深刻影響。從近代史的發展歷程來看,外族入侵、內戰紛爭等歷史現實造成傳統企業遭到嚴重摧毀所剩無幾,更不用說繼承工匠精神來經營企業。

純手工打磨,復古氣質,不叫“工匠精神”,叫DIY。融入思想、創意的工匠精神才是最具現實意義的。無論是對于一個人還是一個國家,在這個時代,我們都需要工匠精神,都需要創新思維。只有當工匠精神滲透到全面創新的每一個行業和領域,才可以說,我們的國家走上了大國崛起的夢想之路。

有人總結出工匠精神的六大內涵:精確主義、專注主義、完美主義、標準主義、秩序主義與厚實精神。那么,到底什么是工匠精神的核心?是精進。精進,即通過興趣熱愛、自律自省、強大心理韌性和抗挫力,不斷推進自身在本職崗位和本專業領域內銳意進取、貢獻價值,持續助力人企和諧共贏、國家社會繁榮發展。

以前,一提到美國的產品,人們很快就會想到極具個性的可口可樂及具有“現代”氣息的麥當勞,時下特別流行的是富有創意的蘋果手機等。對于德國的產品,我們的印象還一如既往地停留在“嚴謹”“可靠”“精準”上。對于日本的產品,我們常常在使用它們的過程中,被日本人追求細節、精益求精的精神所打動。相比之下,有的國內產品卻不盡如人意,它們帶給人們浮躁的感受,也正因為如此,我們才要談工匠精神。

秋山利輝是日本最后一批學徒的代表,他深感學徒的重要性,并認為學徒制是培養一流人才的搖籃。他創立了“秋山木工”,并制定了一套長達8年的人才培養制度,其中包括成為一名優秀的工匠所需要的基本訓練、工作技能和知識,以及心理健康、生活態度、心性錘煉等一系列舉措。他將這些人才培養的知識凝練成“匠人須知30條”,他認為這就是培養“一流人才的基本要素”。

秋山利輝特別注重“匠人”的人品,他認為一個匠人只有心性良好才能創造高超的技術。

秋山利輝堅信“一流的匠人,人品比技術更重要”“有一流的心性,必有一流的技術”。所以,在他的教育過程中,他用了95%的時間在培養人品,而只花費5%的時間在木工技能的培養上。正是基于這種理念,他才敢于向客戶承諾“提供可使用100年、200年的家具,全部由擁有可靠技術的一流家具工匠親手打造”。

秋山利輝制定出的“30條家規”,闡述的都是一些基本的做人準則,旨在幫助學徒在做人的基礎上實現技術的進步,因此也不難看出,良好的做人品質是成為一名杰出匠人的必要條件。他在“30條家規”中對失落的傳統文化進行重新審視,要求人開朗積極、注重時間、有責任心、懂得感恩等,這些都是做人的基本準則,也是磨煉匠人心性的重要方面。

這樣一來,我們便不難理解他為什么將“術之道”和“為人之道”等同起來,用他自己的話說:“培養一個技術優秀且會做事的工匠并不是一件難事,難的是培養出具有一流技術,還能好好做事的匠人。”

對于企業來說,我們不但要培養懂技術、能做事的工匠,更要培養懂技術、會好好做事的一流工匠。而不忘初心,始終懷著最大的熱忱,堅守第一次把事情做好、做對的信念與精進精神,正是打開一流工匠之門的鑰匙。

日本經營之神稻盛和夫也指出,想要把工作做好只有兩條途徑:要么找一份你熱愛的工作,能讓自己心甘情愿為之付出;要么熱愛你從事的工作,把你的熱情100%投入當下的工作中去。

很多時候,我們對自己所從事的工作付出很大耐心和專注力之后,往往很難在短時間內收到立竿見影的效果,甚至還要忍受失敗與枯燥乏味,這也許是一個漫長的、煎熬的過程,需要我們有足夠的勇氣,有足夠強大的內心,做好自我監督,讓自己沿著職業的正確道路前進。但往往很少人能堅持下來。

我們在從事自己本職工作的過程中,難免會遇到各種各樣的困難,甚至遭遇失敗,這是在所難免的,此時我們要收起萎靡不振的消極態度,更不能輕易選擇放棄。每個人的職業生涯都可能遇上問題,很少有一帆風順的,但我們始終應該懷著對未來的憧憬,懷著必勝的信念,相信眼前的困難都是暫時的,以自己強大的內心力量從困境中尋求突破。無數事實表明,敢于接受失敗的人也是距離成功最近的人,這些人在面臨失敗時,會在失敗中磨煉自己的心性,管理學大師彼得·德魯克坦言:“別人能看到的是我們的成果,看不到的是我們的付出。”

科技發展的速度越來越快,新的工業時代已經來臨。傳統工業該何去何從是很多人關心的問題。現代化的工業講究的是效率,是經濟收益,大規模生產是最顯著的特征。現代化的工業通常在流水線上運作,產品的質量也得到了一定的保障。手工業是不是就可以淘汰了呢?其實不然。現代工業往往會忽略產品的個性化特點,不能滿足消費者的個性化需求,但是手工業可以根據消費者需求進行私人訂制。

今天,很多傳統的商品依然受到很多人歡迎。比如,古代傳統的染坊現在還在染布,一匹匹手工染出來的布驚艷了國人;再如,在傳統的豆腐坊里,匠人仍然在堅持用古方磨出一塊塊美味的豆腐;還有傳統的醬坊,在機械化生產的今天,醬坊里的工人依舊堅持手工制作。這些情懷應該永遠被流傳下來。除了飲食行業和服裝行業體現出手工業的精致,建筑行業和藝術領域同樣體現手工行業的美。在傳統的徽派建筑中,建筑物上的雕刻都是手工完成的,至今讓人感到驚嘆;在繪畫工藝上,歷史上的任何一幅名畫都是不可復制的,因為這是匠人獨一無二的精神與技藝的體現。

活著是一種修行,工作也是如此!

資料顯示,截止到2016年,年限達到200年以上的企業,日本最多,有3146家,德國有837家,荷蘭有222家,法國有196家。為什么這些國家的長壽企業那么多呢?難道是一種偶然或巧合嗎?仔細分析這些長壽企業,我們不難發現,他們都在傳承工匠精神。所以這不是偶然,而是一種必然,是努力后的輝煌。也就是說,工匠精神就是這些企業長壽的秘訣。工匠精神不是一種簡單機械的重復,它有著更加深遠的意義,它代表著一個國家、一個時代的氣質。它堅定、從容、踏實,每一個腳步都那么穩健。它應該滲透于每一個執著的靈魂。工匠不一定都能成為企業家。但成功的企業家身上,一定具有這種工匠精神。我們可以從以下各國的案例中去體會這樣的工匠精神。

一、瑞士

瑞士手表一直是手表行業的翹楚,瑞士手表的制作過程就像一臺精細的儀器,讓人挑不出任何問題。小到手表上的一個小小零件,大到制作手表的工序,都需要經過精心的打磨和設計。他們用心制造產品的態度,對質量一絲不茍的追求,都完美地體現了工匠精神。在制表匠眼中除了更好的質量和更完善的工藝,無他。瑞士手表名滿天下,享譽全球,憑借的就是這樣一種精益求精的工匠精神。

二、日本

日本企業的管理模式一直被全世界的企業模仿,而他們秉承的就是精益求精的態度和熱愛工作的精神。只有熱愛工作才能將工作做到最好,只有熱愛工作,才能打造出最好的產品。日本企業不僅賺了錢,還樹立起一種獨特的企業文化。在日企,工匠精神成為領導與員工之間一種文化與思想上的共同價值觀,并為企業帶來源源不斷的動力。

制刀行業是日本的傳統行業。打刀匠是日本的傳統職業。正是靠著一代代打刀匠將優良的技藝傳承下來,日本的制刀工藝才會如此精湛。山田佳孝是一位制作刀具的大師,他常常不使用任何護具,就用鉗子從爐子中夾出火熱的鋼鐵。山田從來不擔心自己會受傷,因為他的經驗足夠豐富,他知道火花飛濺的方向。他的制刀工藝非常高超,他在一家著名的道具店工作,即“金高刀具店”,它隱藏在熱鬧的市區中,雖然看起來非常不起眼,卻有200多年的歷史。

日本的刀具有著獨特的制作工藝,刀刃和刀背分別由不同的材料制作而成,要想把這兩種材料完美地融合在一起,就一定要嚴格地把控好溫度。山田工作的地方沒有測量溫度的工具,爐子的溫度全靠山田自己掌握。山田憑借著高超的技藝,常常只用肉眼就可以判斷出爐內溫度,因為鋼鐵的顏色會隨著溫度發生變化。一位優秀的打刀匠一定要對溫度有極好的判斷力。

山田出生于一個打刀世家,很小的時候就跟著父親磨刀具了。山田20歲那年,他的父親決定將祖傳的技藝傳授給山田,山田在最初學習的3年干得最多的事就是敲碎木炭。

在日本傳統的制刀行業中,如何將木炭敲成最適合燃燒的形狀是每一個打刀人必須掌握的技能。一開始,山田很不愿意每日敲碎木炭,但是在父親的教導下,山田開始懂得,要想成為一名優秀的打刀人就必須耐得住寂寞,熬得住艱苦的時光。

在日本,一個新手學徒想要成為一名獨立的打刀匠,必須要經過至少10年的努力,新手要慢慢掌握鍛造、過火、打磨的技能,才能獨當一面。山田已經在那窄小的作坊里敲敲打打了20多年,其技藝已經到了爐火純青的地步,他的名氣也因此越來越大。

山田成功的秘密就在于,他打刀并不是為了賺更多的錢,而是為了將打刀的技藝發揮到極致,將這種技藝一直流傳下去。山田會在所有的刀具上刻上他的名字,只要顧客喜愛他的刀具,山田就覺得滿足了。

三、德國

德國的制作工藝也是非常精湛的,精湛的工藝離不開德國的職業教育。德國經歷過戰爭的創傷,正是職業教育讓德國恢復了元氣。

德國的教育體系和中國的不同。中國學生最好的出路就是上大學,德國的很多學生會選擇放棄讀大學,選擇接受職業教育。很多成績優異的德國學生也不愿意去讀大學,而是選擇接受職業教育,這是值得研究的現象。

德國著名的教育學者比爾申克曾經說過,德國的職業教育是非常吸引人的,因為德國的技師收入非常高,而且他們的社會地位也非常高。一些優秀技師的收入甚至可以超過醫生、教師這類傳統的職業。

德國的職業教育之所以有如此大的魅力,和它的文化內涵有很大關系。德國崇尚的職業精神是嚴肅、規范、一絲不茍,正是在這種職業精神的鼓舞下,德國工人在工作的時候都非常負責,這也是德國制造業發達的重要原因之一。

在德國,如果學生在參加企業培訓時,表現得非常懶散,很有可能會被企業辭退。工作的時候也會有一定的風險,如果一次沒做好就會被降低工資,第二次再做不好,就可能失去這個工作機會。因此,每一個德國學生都會盡力做到最好。

四、荷蘭

荷蘭的百年老店都有明顯的標志,如果店鋪上掛著顯眼的三色獅子的標志,中間還有荷蘭王室的徽章,那就證明這是一家優質的百年老店。荷蘭百年老店的種類非常多,有賣食品的、有賣花的、有修手表的,不管是哪一種店鋪,只要有這個徽章就是優秀的。

荷蘭王室供應商的稱號緣于1815年,這是荷蘭王室授予時間最長久的榮譽稱號。每一家荷蘭的店鋪要想獲得這個榮譽稱號就必須付出一定的努力。通常情況下,只有上百年的歷史,并且聲譽良好,產品和服務都有深遠影響的店鋪才可能在店鋪的慶典時申請“王室供應商”這個榮譽稱號,它是每一家店鋪都想爭取的最高獎勵。

店鋪提出申請以后,所在城市的市長會將申請轉交給王室的代表,王室代表會和相關的部門一起深入調查店鋪的各種情況。如果店鋪通過審核,荷蘭國王就會做出授予店鋪百年老店稱號的決定。王室的代表還有當地的政府會舉行一個盛大的儀式,符合規定的店鋪可以在這個盛大的儀式上獲得神圣的榮譽稱號。店鋪獲得稱號不需要任何費用,只需要提供相關的資料就可以,但是這個榮譽的有效期只有25年。

五、英國

英國的企業中也有非常優質的代表。薩維爾街西裝已經成為世界男裝的典范。薩維爾街位于倫敦市的中心位置,是一條300多米長的大街。這條街上出品的西裝是身份的象征,是高貴的典范。英國首相還有英國的王儲都穿過薩維爾街出品的西裝。薩維爾街出品的西裝已經有幾百年的發展史,完美是老工匠們不懈的追求。工匠精神打造出了薩維爾街的神話。

有一位英國記者曾經拜訪過街上的一家百年老店。店鋪的伙計對記者說,為了制作出一套完美的西裝,裁縫可以一天工作12個小時以上,西裝的品質必須是一流的。每個裁縫都有自己的位置,都要拿出看家本領。通常情況下,一位客人定制西裝要等待好幾個月,從量體裁衣到穿上衣服,都需要良好的耐心。全定制西裝最基本的標準是不能在衣服外部看到車線,扣眼周圍的線均為手工縫制。

工匠精神,就是追求極致的精神,不僅專業而且專注。在這個“商人精神”橫行的年代,個人和企業都面臨巨大的生存挑戰。比如,一些以山寨產品為主的企業,在外部環境好的時候,企業可以生存,一旦外部環境突然變得惡劣,企業很容易倒閉。企業的核心因素是人,而企業脫離這種困境的最佳途徑是培養企業的“工匠精神”。工匠不斷雕琢自己的產品,不斷改善自己的工藝,不斷享受著產品在手里升華的過程。

一個人所做的工作是他人生態度的表現,一生的職業就是他志向和理想所在。

每當他在蒸氣騰騰的廚房中,赤裸上身堅守在白米飯鍋旁控制狀況時,就猶如一尊捍衛日本稻米文化與料理傳統的雕塑般巍然矗立。

工匠精神存在于每一個國家,存在于每一個人心中。現代社會是一個快節奏的社會,很多人只看利益,忘記了對品質的不懈追求。工匠精神除了能打造出更精致更完美的產品外,還可以打造出一種企業文化,企業文化才是一個企業長久發展的必要條件。

偉大的企業多誕生于制造業,中國也是靠著“中國制造”而走出國門走向世界的,可是捫心自問,“中國制造”是否享譽世界?恐怕還沒有。從企業內部來看,一些制造業存在著浮躁之風,不愿意在產品的設計加工上投入更多的時間和精力,導致產品粗制濫造,并深受詬病。這背后反映的其實是企業急功近利的心態。

當然,“中國制造”也有勇闖國際市場的優秀代表,比如華為、海爾和聯想,只是這樣的優秀企業還少之又少。這值得我們反思。在世界上,不管是“德國制造”“瑞士制造”還是“美國制造”,抑或是“日本制造”,他們都夯實了基礎,使之成為本國經濟的強大后盾,甚至成為一種民族精神的象征。他們在人才、管理、智慧方面可圈可點。那么“中國制造”何時才能真正突破自己,領先世界呢?這需要我們的企業不斷提升創新能力,尤其在技術方面,要以創新來贏得可持續發展。

一些報告顯示,在2016年,中國在運動戶外、家具、手機數碼方面的產品品質升級表現尤為突出。根據網民消費的熱點分布,阿里研究院推出了2016年品質消費“十大件”商品:一體智能坐便器、自平衡電動車、乳膠床墊、洗碗機、健身衣、出境游、唇彩/唇蜜、抽濕器、溫灸器和花瓶。

消費升級,這不僅成為中國的一種趨勢,也是全球趨勢。法國的依云天然礦泉水,遠離塵囂,毗鄰萊芒湖,背靠阿爾卑斯山,經過了長達15年的天然過濾和冰川砂層的礦化,如今已成為高品質國際化水品牌。在天貓旗艦店,一箱依云礦泉水(330毫升/瓶,24瓶),能賣到189元。就是這么“昂貴”的水,自1789年依云水源地被發現以來,已遠銷全球140多個國家和地區。現在依云天然礦泉水的銷量已經占到全世界飲用水銷量的10%,其利潤是中國所有水廠的總和。

很多人都不明白的一個問題是,為什么原本不喜歡日本的人,到了東京后,就會突然愛上東京?2014年,上海交通大學出版社出版的《我還是喜歡東京》用800多幅照片和簡明的文字展現出東京在生活層面的豐富細節,包括垃圾分類、殘疾人和母嬰關懷、超市購物、洗手間、城市生活等13個主題,全面地展示了東京這座城市讓人感覺溫暖和便利的各種細節。在東京,僅垃圾分類和處理方式就多達518種,正是這些細節決定了這個城市的文明高度和人居適宜度。

在日本,一個人一輩子做一件事的情況有很多。比如有一家咖啡店,老板101歲了,他做了63年的咖啡。還有一個80多歲的老人30多歲開始學習煮飯,50多年他就認真把一件事做好,那就是把白米飯煮好。后來,他自己開了一家飯店,每天去他們家買飯的人,要排很長的隊。這個人就是村孟老人,他是日本家喻戶曉的“煮飯仙人”,他煮出的米飯被尊稱為“銀飯”。村孟表示,自己年輕時歷經戰火,曾經淪落至撿面包配雜草充饑的地步,“能吃到一碗熱騰騰的白飯,就是人生一大幸事”。為此他對米飯的感情尤為篤深,他至今仍沿用古法蒸米飯,清晨取水、選米、泡米40分鐘、用力淘米搓去外層影響口感的單粒淀粉,生米下鍋,先小火,后轉大火……他燒米飯不用電飯鍋。“煮飯仙人”每天凌晨四點鐘就要開始準備當天的廚房工作,如此堅持了幾十年之久。

有人說,他能做出那么好吃的米飯,是因為日本的水好、米好。老人一句話也沒說。2016年,他背著他那口老鍋來到北京。為了煮出中國最好的米飯,村孟花費心思反復嘗試,根據中國大米作物的特點改良技藝。他在北京的家中用爐灶進行了反復嘗試,當他將大米的浸泡時間從日本時的40分鐘延長為1個半小時后,終于在2017年3月,第一次煮出了受其認可的白米飯。在村孟公開演示的體驗現場,揭開鍋蓋的瞬間,一鍋白米飯噴香四溢、米粒光澤飽滿。凝神駐守在灶臺前的村孟,須鬢皆白,安靜地專注于每一個動作,霧氣繚繞中確有“仙人”之感。在現場吃過白米飯的人,無不嘖嘖稱贊。

像村孟這樣的“工匠”,在日本社會廣受推崇。有日本媒體形容,每當他在蒸氣騰騰的廚房中,赤裸上身堅守在白米飯鍋旁控制狀況時,就猶如一尊捍衛日本稻米文化與料理傳統的雕塑般巍然矗立。

(本文摘自《工匠精神:國家戰略行動路線圖》,付守永著,北京大學出版社2018年3月第一版,定價:58.00元)

(本版文字由燕嬋整理)