中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

梁鴻:吳鎮就在梁莊“隔壁”

http://www.00444477.com 2016年04月18日11:19 來源:北京晚報 張玉瑤

梁鴻

梁鴻 從鄉村到小鎮,從非虛構到虛構,距離并非那么遙遠。空間不重要,重要的是人的形態。

很多人認識梁鴻,是從她的“梁莊”系列開始的。2010年的《中國在梁莊》、2013年的《出梁莊記》都來自她的田野調查,二者分別從內部和外部兩個維度上,把一種嶄新的非虛構樣式下的鄉土中國形態呈現在人們眼前,也帶動了同類型文本的創作和閱讀。

梁莊在河南穰縣,是梁鴻曾生活了二十年的故鄉,但在被講述的層面上,它已經跳脫出地理性的限制,成為了鄉土中國的一個樣本、一個所有從鄉土出走的中國人的精神原鄉。

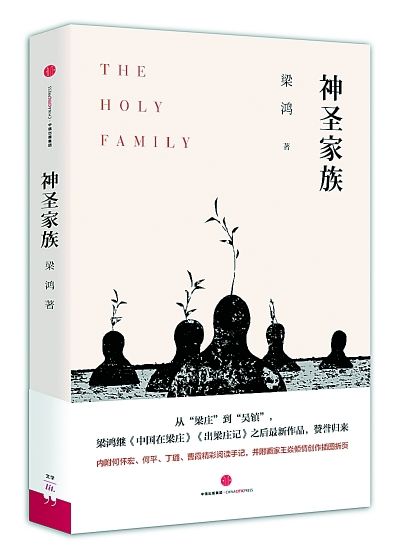

當人們將梁鴻定義為當代中國一個標桿型的非虛構寫作者時,她開始“虛構”了。今年年初,她推出了一部由十二篇故事組成的《神圣家族》(該系列曾以《云下吳鎮》之名連載于《上海文學》),其樣式類似小說集,圍繞“吳鎮”這個地方,寫出諸種千絲萬縷的人世緣常,令人重新意識到梁鴻自身文學博士而非鄉土問題專家的出身。但梁鴻卻不認為《神圣家族》是純粹的“小說”,而更愿意稱其為“非虛構和虛構的結合”,因為里面亦動用了不少真實性的因子,以及她的切身經驗。

吳鎮的原型,是梁鴻幼時上學的小鎮,也是她每次回梁莊的落腳點。梁鴻說,她每次回鎮上,“無事的時候,就會搬個凳子,看街市上人來人往”。這些“人”,漸漸進入了她的故事,其中有“圣徒”似的流浪漢,有自殺的女人,有郁郁不得志的小鎮知識分子,有瑣碎日常中的奇景,也有煞有介事下的套路。

不少人問梁鴻,“吳鎮”和“梁莊”都有些什么區別,梁鴻的回答卻是,吳鎮就在梁莊“隔壁”,二者是并行的空間。從“梁莊”系列到“云下吳鎮”,所謂“非虛構”和“虛構”間的界限也沒有那么明晰,梁鴻說,她只是在選擇適合自己表達內容的形式——這一次,她想呈現的不是鄉土中國的病灶,而是懷抱“寫作者的愛”,去探索生活自身的復雜層次。

轉向吳鎮:

深入生活的內部存在形態

不像寫梁莊那樣,我寫吳鎮時,只是把小鎮當成一個背景而已。

《書鄉周刊》:之前寫“梁莊”,這次寫“吳鎮”,從鄉村到小鎮,在鄉土中國的樣本意義上,有沒有什么發展性?

梁鴻:不能說發展性,不是說村莊發展進步了就是小鎮,集市也在中國社會里存在幾千年了。它們有各自的形態,村莊還是村莊,雖然人向小鎮流動,但村莊還在。二者是并行、并置、并存的空間,不是線性的。雖然現在的城市化發展讓它們看上去像是線性的,但在我們生活的內部,生存的形態卻始終是并存的。

《書鄉周刊》:比起“梁莊”,你說在寫《神圣家族》時,是把自己更加放在了一個旁觀者的角色上,充滿了“泛濫的愛”。這應當怎么理解?

梁鴻:泛濫的愛,是說愛這種生活的形態。可能我有很多地方寫得很無情,比如對于那些陰謀,算計,彼此的疏離、孤獨、隔絕,飛短流長的相互傷害,彼此的輕視等等,但我的熱愛卻是熱愛這種場景,熱愛這種存在。這是一種泛義的愛,不是說對某些善和美的愛。這些人有缺點,但我對他們有一種同等的愛,也有一種同等的冷漠。萬物平等,都有各自的位置,我喜歡這樣一種感覺。這是一種作為寫作者的愛,和作為真實生活中的人的愛是不一樣的。

《書鄉周刊》:《神圣家族》中充滿了現代性的東西,很多地方流露出一種荒誕、反諷抑或是孤獨。為什么會選擇用這樣一種形態去呈現吳鎮呢,應該不只是形式上的探索吧?

梁鴻:我不想把吳鎮局限化,僅僅只寫一個北方的真實小鎮,還是想有些小鎮之外的東西,想寫出一種生活、一種感覺。作家雖然是反映生活,但還是想看到生活的內部和生活的多層。不像寫梁莊那樣,我寫吳鎮時,只是把小鎮當成一個背景而已,展示人的形態,比較自由,只不過人剛好這樣生活在小鎮上。至于它是什么樣的形態和精神,由我來掌控。比如我寫的圣徒德泉,他想實施“拯救”,卻差點把孩子殺死,這些有什么實際意義嗎?但他的“在”,本身就有某種含義。至于他“是”什么,則需要我們自己的內心作以探究。

《書鄉周刊》:許多年來,你一直都在城市工作、生活,重新觀察小鎮時,會不會有某種異鄉人的體驗?譬如你在第一篇《一朵發光的云在吳鎮上空移動》里,寫到了清真寺的鐘聲,并說當年在鎮上上學時從來沒聽到過,但這次回去卻聽到了。這算是陌生化的感覺么?

梁鴻:不是,沒有異鄉人的體驗。一個作者需要不斷地去發現生活更幽微、人性更幽微的地方。其實很多邏輯和形態一直在那兒,但我們一直在忽略,一個寫作者就是要把這些被忽略的東西重新呈現出來,讓它們作為人的生活中的元素,突然變得有了意義。它們不是突然以一個異鄉人的身份看到的東西,因為異鄉人不一定能看到,而是一個對這片生活有感知、有體驗的人才能看到的東西和再次的發現。

《書鄉周刊》:你也寫到了一些小鎮知識分子,比如中學教師楊鳳喜和明亮,他們想通過教育離開吳鎮,但是無法走遠,又重新回到了這里,這讓他們心里始終不甘,也和周圍有隔膜。你覺得這算是一種典型小鎮人生的悲劇嗎?

梁鴻:稱不上悲劇,這是一種常態,說“悲劇”顯得太事件化了。每個人都經歷一個夢想被打碎的過程,人人如此,所以我寫的不是小鎮知識分子的悲劇,而是人的某種一直珍藏、珍貴著的東西被摧毀,最終只是過上了普通生活的狀態。我想把這個被摧毀的過程寫出來。

虛構嘗試:

能夠飛揚起來的寫作

這兩年寫虛構,過兩年可能又去寫非虛構了,都是很任性的。

《書鄉周刊》:和之前寫非虛構相比,這次嘗試虛構,有什么困難的地方嗎?

梁鴻:沒有什么困難,感覺放得更開,是沒有束縛的寫作。受束縛的寫作其實非常艱難,必須和真實嚴絲合縫,里面雖然也有你自己的內部敘事,有你自己的安排和語言,但畢竟有真實的事件在,你要把它的真相全面展現出來。但你并不知道它到底有多全面、到底有多深,還需要你去挖掘。并不是把客觀事物寫出來就行,而是取決于你在多大程度上進入了它的真實。人的真實總是無窮無盡的,你要跟對象之間有一種無距離的觀察、理解、對話、傾聽。但虛構就能夠飛揚起來,當然這對想象力有要求,需要訓練。

《書鄉周刊》:寫虛構常常會遇到一個問題,就是人物平面化。《神圣家族》中牽涉了眾多人物,你怎么讓它們充滿張力?

梁鴻:一旦熟悉這些人物類型,寫起來就沒有太大的挑戰。每個作家對自己的寫作都有一個思想訴求,沿著這個訴求,會和人物構成互動。這個訴求可能也是突然間蹦出來的,比如《許家亮蓋屋》那篇,本來我寫他打地洞,是為了反抗,為了和村支書置氣。但后來他挖著挖著,我寫著寫著,突然發現這個地方確實可以住,這就成為許家亮的一個新的訴求。然而所有人都在詆毀他,沒有人真的傾聽他在干嗎,這已經不是單純的反抗與被反抗、壓迫與被壓迫的關系了,而是成為了一種孤獨的存在。

《書鄉周刊》:你在北京住了這么久,以后會考慮寫北京或者其他城市題材嗎?

梁鴻:很難說,以后還長呢,再活二十年三十年,可能就寫了。但我現在沒有這個計劃,還不敢寫,因為我對它內部那種感性的邏輯還不了解,這和一個完全在北京胡同長大的孩子是不一樣的,畢竟奠定你人生感官基礎的前二十年不在這兒。但也不是不能寫,只是寫作目的不一樣,比如若是寫知識分子生活,城市只是個背景,就可以寫。不過要是以這個地方為展開的話,就不會那么游刃有余。

《書鄉周刊》:下一部作品的創作有計劃么,傾向于虛構還是非虛構?

梁鴻:下一部可能會寫家庭為中心的,保密。哈哈,其實還沒想好。應該會寫偏虛構一點,我寫作不想受什么束縛。這兩年寫虛構,過兩年要是想寫非虛構了,可能又去寫非虛構了,都是很任性的。

鄉土書寫:

每個人都有對故鄉的焦慮

對“返鄉”的關注是一種征候式的,如同“出疹子”,人人跟風潮,帶著一種傾向。

《書鄉周刊》:《神圣家族》讓我想起了現代文學的一些作品,特別是師陀的《果園城記》,都是圍繞一個小城來寫一系列相關的文本。從上世紀三四十年代到現在,中國作家一直在持續地寫著鄉土小城題材,你怎么看這種承繼性?

梁鴻:我非常喜歡《果園城記》,還曾經寫過一篇論文。不是說中國作家一直寫鄉土,而是說他生活的經驗還在這個地方,生活形態還沒有一個大摧毀式的完全改變。這是我們的生活形態,也是我們的寫作現象。我們的童年生活方式可能和師陀那時是相似的,但表現形態是不一樣的,一個后來的作家要盡可能去寫一些和現實、現在的精神相連接的東西。

《書鄉周刊》:無數青年都從小城來到北上廣這樣的大城市,一方面對大城市缺乏歸屬感,另一方面又對家鄉失去了親切感。當這種現象成為了時代的普遍征候,該怎么看待?

梁鴻:無家可歸感,一方面是來自物理空間的變化,比如村莊迅速發展、小鎮迅速擴張、縣城不斷蓋高樓,這些讓人每次回家都有陌生感;但更多是來自我們心理上的,心靈找不到皈依的地方,沒有一種穩定的情感依托來源。這是我們時代高速發展中的晃動所帶來一種精神上的不安,而家鄉可能只是一種表征。只有時代穩定下來了,我們的人心才可能穩定下來。但這個時代在哪兒,誰知道呢?

《書鄉周刊》:今年年初,爆出了不少關于返鄉的假新聞,比如上海女孩隨男友回農村老家過年被一頓飯嚇倒等等,你怎么看這類事件中折射出的當代人對于鄉土故鄉的態度?

梁鴻:這段時間有很多人問關于“返鄉”的問題,我不想過多回答。這種關注是一種征候式的,如同“出疹子”,人人跟風潮,帶著一種傾向。為什么不想談,就是因為當我們把它作為了一種風潮,就會忽略它的真實。它其實是有很多問題的。

《書鄉周刊》:為什么關于故鄉的話題總是會有這么高的引爆點?

梁鴻:每個人內心都有對故鄉的焦慮,尤其是在我們這個時代。只不過一些事件激發了這種焦慮。人們對故鄉的懷想是永恒的、普遍的情緒,如果蓄意作假的話,等于是利用了這種情感,利用了人們對于故鄉的深沉與深刻。

《書鄉周刊》:鄉土是需要被書寫的,但有能力書寫的人接受了城市的教育后反觀鄉土,往往會戴上有色眼鏡來評判它。這個書寫的矛盾如何解決?

梁鴻:中國一直有這個很大難題。農民沒有發言的權利,被書寫是必然的,但問題在于我們這些書寫的人,應該以怎么樣的方式去書寫,而不是問你為什么、憑什么要為農民代言。當我們拿起筆來,可以真實,也可以虛構,若是選擇以真實的方式來寫,就要對自己的話語、寫作有一個特別謹慎的判斷。若是想寫一個虛構的小說,自然是另外一回事,但虛構中也包含有部分的真實,如果你全部都是虛假的,那也會有問題。虛構不代表可以虛假。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室