中國作家網>> 民族文藝 >> 藝術評論 >> 正文

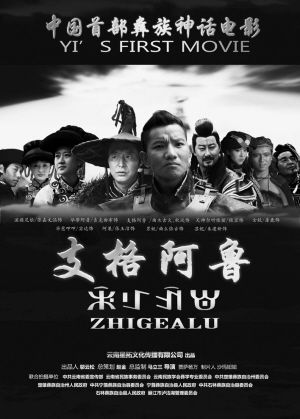

《支格阿魯》:試水少數民族神話大片

http://www.00444477.com 2014年08月29日11:19 來源:中國民族報

故事梗概:

今年5月,中國首部彝族神話電影《支格阿魯》在京首映。此前,該片已受邀參加西班牙圣塞巴斯蒂安電影節和第四屆北京國際電影展民族電影展的展映。這是首部由彝族人編劇、導演、主演,并在彝族地區拍攝的“大片”。

看點一:彝人“制造”,彝風濃郁

《支格阿魯》講述了一個廣泛流傳于彝族民間的故事:英雄支格阿魯為了拯救彝族部落,斗天、斗地、斗妖魔鬼怪,最終戰勝邪惡,建立古滇王國。

為了原汁原味地呈現彝族文化,《支格阿魯》從主創到演員,基本全部采用彝族班底,可謂純粹的彝人“制造”。片中,無論是彝區的自然風光,還是彝族畢摩文化的呈現、彝族民間歌舞的展示,乃至服飾、頭飾,都流淌出濃郁的彝風彝韻。

看點二:神話大片,特效搶眼

少數民族不缺神話故事,但能把神話搬上大銀幕的,迄今寥寥無幾,因為神話特技動作的拍攝難度大、技術含量高。在這方面,《支格阿魯》做出了開創性的嘗試。

為了拍出“大片”氣勢,《支格阿魯》邀請了專業的特效團隊,利用高科技,用一年多的時間進行后期制作。影片畫面上呈現的上天入地、飛馬行空等場景,把觀眾帶入遠古時期人神魔共處的世界中。

對 話

導演賈薩楊萬:這次拍攝對我是很大的挑戰

記者:在《支格阿魯》之前,聽說您還拍攝了其他彝族題材的電影?

賈薩楊萬:是的。2012年我曾導演了一部電影叫《布阿詩嘎薇》,電影根據彝族民間傳說故事改編,講述了彝族美女布阿詩嘎薇不懼土司的淫威,忠于愛情,在被土司抓住后一把火燒掉土司山寨的故事。

《布阿詩嘎薇》是彝族的首部母語電影。電影中的彝語,采用的是大涼山地區彝語,四川、貴州、云南等地的彝族人都能聽得懂。里面的演員也都是彝族,“女一號”是四川藝術學院的一個彝族女孩。

此外,我還拍過一些微電影和短片。比如《死亡線上的記憶》,是講涼山禁毒的,在網上點擊量已過百萬;《消失中的堅守》,講的是兩個在北京的彝族博士生,堅守傳統,回老家辦彝族婚禮的故事。

目前,我正籌拍的一部電影叫《遠山的呼喚》,還在劇本創作階段,也是關于涼山彝族禁毒的,因為毒品問題在涼山實在太突出了。

記者:很多民族題材電影是小成本制作,而《支格阿魯》投資近千萬元,算得上是“大制作”。拍這部電影的勇氣和底氣何來?

賈薩楊萬:首先,我們彝族需要這樣一部電影。彝族電影無論是歷史題材,還是現實題材,可挖掘的都很多。比如,支格阿魯的故事,彝族人人知道,可其他民族的人很少知道。相比較而言,同是英雄,藏族的格薩爾王、蒙古族的成吉思汗,知名度就高得多。因此,為了向外界宣傳彝族文化,也有拍彝族英雄史詩電影的必要。

同時,我作為北京電影學院導演系畢業的第一個彝族導演,有義務來做這件事。如果我不來做,誰來做?

我知道,有些導演拍的民族題材電影既找不到放映渠道,也難以找到資金投入,就“死”在那兒了。我比較幸運。由于之前已拍了些彝族題材的片子,我身邊已經匯聚了一批關注彝族文化傳承的彝族人,包括不少企業家。不管我拍得怎么樣,他們愿意支持我。

《支格阿魯》的拍攝資金,除了公司的自有資金、拍攝地政府和景區的資金支持,很大一部分來自彝族民間社會。我背后,有一千多萬彝族人做后盾。

記者:以前也有像《阿詩瑪》這樣表現彝族生活的電影,但是由彝族人自己來拍攝彝族電影,還很少。您覺得少數民族拍本民族電影,有什么優勢?

賈薩楊萬:最起碼,片中的民俗民風以及一些細節的問題,不需要去解釋、去培訓、去體驗生活,因為我們血液里就流淌著這個基因。在我拍的片子里,大多數都用彝族演員。《支格阿魯》也是如此,扮演支格阿魯的演員曲木古火·秋風,曾主演過《我的長征》中“彝海結盟”的小葉丹,是大家比較熟悉的彝族演員。

記者:《支格阿魯》的拍攝過程中有沒有什么花絮?

賈薩楊萬:《支格阿魯》是在瀘沽湖景區拍攝的,劇組兩百多號人都住在一個大山洞里,條件艱苦,一個多月都沒能洗澡。而且,拍戲時穿的彝族服裝又比較莊重,里三層外三層的。但是,劇組人員還是克服種種困難,完成了拍攝。

對我來說,這部片子的技術難度超過了我的想象。我們在片場搭了個高12米、周長一百多米的大棚,來完成那些真真假假、虛虛實實的特技動作。這次拍攝對我是個很大的挑戰。

記者:《支格阿魯》在嘗試商業化運作,可是對于處于邊緣地位的民族題材電影來說,這是很艱難的。你是怎么考慮的?

賈薩楊萬:通過前幾部片子的拍攝和發行,我意識到,民族題材電影最弱的還是在宣傳、發行這一塊。沒有平臺、沒有資金來搞宣傳、發行,這是民族電影的死結。

拍《支格阿魯》,說實話,很大程度上出于責任感,帶有公益性質。不投入那么多,效果做不出來;但投入那么多,完全靠商業運作來收回成本,又很困難。在彝族地區的影院,我們當然會放映,但是這之外的人能不能接受這部電影,不好說。

《支格阿魯》的拍攝,凝聚了彝族有識之士的民族文化情結。為了傳承彝族文化,我們拍這部電影是不計成本的,也沒有考慮回報。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室