中國作家網>> 美術 >> 作品 >> 展訊 >> 正文

書法展覽,多乎哉?不多也?

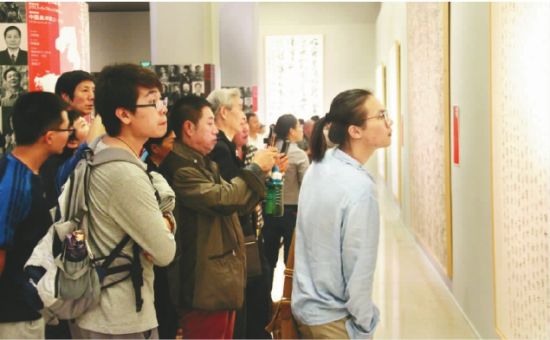

http://www.00444477.com 2014年05月07日10:15 來源:中國藝術報 張亞萌 當代書法展上人頭攢動、摩肩接踵的場面屢見不鮮。圖為全國首屆“三名工程”書法作品展現場

當代書法展上人頭攢動、摩肩接踵的場面屢見不鮮。圖為全國首屆“三名工程”書法作品展現場4月26日至27日,中國書協六屆四次理事會在京舉行。會上,中國書協分黨組書記、駐會副主席兼秘書長陳洪武作工作報告:“兩年來,中國書協積極開展了一系列書法展覽活動。舉辦了全國首屆楷書作品展、全國首屆書法小品展、全國第2屆篆書作品展、全國第3屆隸書大展、全國第3屆行草書大展、全國第7屆篆刻藝術展、全國第7屆書法新人新作展等27項專業展。舉辦首屆‘西峽頌’全國書法大展、首屆‘鐘繇獎’全國書法篆刻作品展、首屆‘孫過庭獎’全國行草書大展、首屆‘農行杯’中國電視書法大賽、第2屆‘翁同龢書法獎’ 、首屆‘沙孟海杯’全國書法篆刻作品展、第2屆‘平復帖杯’全國書法篆刻大展等31項主題展和邀請展。 ”短短一段文字,引發在座眾多中國書協理事“交頭接耳” 。

“書法展覽活動較多,總體設計與學術策劃還不夠。 ”陳洪武在報告中直言不諱。這也是很多書法家的感受。僅中國書協組織的重要展覽就多達30個,更有各省市書協、各書法專業教學與研究機構組織的書法展示活動,以及書法家們自發組織的展覽,更是不勝枚舉。不用一一羅列,看看各大書法論壇上,每天“刷屏”一般更新的展覽資訊,書法展覽的“熱鬧” ,就可見一斑了。

但有人不這么看。“我認為書法展覽不是多了,而是少了。為了進行書法的普及和弘揚,我們就得辦展,特別是我從少數民族地區來,想讓外界了解藏文書法,讓西藏地區的書法家有平臺進行交流,展覽不可或缺。 ”西藏書協主席巴珠說。

書法展覽,多了?少了?書法家眾說紛紜,得討論一番了。

一個接著一個,為展而展

“有的朋友說,一年到頭都看到我拎著包趕來趕去,參加展覽開幕式。沒有辦法,很多中國書協和省市舉辦的書法展覽,要求書協主席團成員到場,不過確實疲于奔命。 ”苦于當“空中飛人”的中國書協副主席陳振濂的這一經歷,讓很多知名書法家都感同身受。“書法展覽多數陷入老生常談、千展一面的狀況。 ”中國書協副主席胡抗美說。的確,起個雅致一點或者宏大一點的展覽名字,把作品往墻上一掛,請領導和嘉賓來開幕,熱熱鬧鬧剪彩之后,放眼望去,作品乏善可陳的展覽一個接著一個,“為展而展”的怪圈,成為當代書法人很難避免的窘境。

千展一面,在2013年參加了中國書協主辦的10個展覽評審工作的中國書協理事張杰看來,很大一部分原因在于投稿的創作者居然也形成了一個“小圈子” ——投稿和參加展覽的人相對有固定的圈子,參展的人大概在600至700人,獲獎的人有100至200人,你去看不同主題的展覽,很大一部分都是這些作者的作品。張杰認為,由于受名譽收益和經濟收益的驅動而不斷參展的“投稿專業戶”的存在,造成了現在大型展覽面目相對單一的局面。

展覽是產生名家和名作的基礎

當然,看書法展覽也并非就是在浪費時間。2013年中國書協主辦的第四屆中國書法蘭亭獎作品展、全國“三名工程”書法展等,學術先行,以高品質的作品、學術交流和理論梳理活動,在業界產生了良好的反響。書法家也不諱言展覽繁盛對于書法發展的有力助推作用。“書法展覽既要為書法愛好者提供欣賞服務,也要為書法創作者提供加入協會的條件。 ”張杰認為,展覽是向公眾普及中國書法乃至產生名家和名作的基礎。

“九屆國展在歷次書法展覽中投稿數量最多, 6萬余件,我們可以推算這6萬件的背后,全中國可能有幾百萬的書法愛好者,鑒于書法的普及度,我們確實應該保證一定的展覽數量。 ”陳振濂說。胡抗美認為,展覽眾多,是中國文化新的歷史時期的必然現象,也是新的時代文化的表現形式。他和許多書法家皆認為,書法界可以借鑒“三名工程”等展覽的成功經驗,兼顧展覽的學術性、教育性、普及和提高功能相結合,這也是當今書法展覽發展的必由之路。

展覽應有分級制度

“如今拍賣市場上,寫‘福’ ‘祿’‘壽’是最好賣的,這樣的現象不得不讓我們思考加強展覽質量的重要性。 ”胡抗美說,處理好展覽中的普及與提高,可以讓大家不僅知道得獎作品,更知道它們好在哪兒。

在學術性展覽和國家級書法大展方面,中國書協理事白景峰針對征稿千篇一律但沒有與展覽主題相關的問題,提出必須重視具有原創意義的學術思想和展覽模式的傳播。中國書協理事高慶春認為,提升展覽質量,關鍵不在于開幕式有多別出心裁,而在于做好展前和展后的工作——展前的策劃、展后的學術討論和媒體宣傳;同時,中國書協各專業委員會也應發揮相應的學術作用,各級展覽也可以延續請評委寫展評和文章的做法,讓大家知道為什么這么評選。

一會兒,書法家覺得展覽太多太濫;一會兒,大家又感覺展覽太少在文化界還沒有發揮應有的作用。“我們怎么看一個展覽?我們的展覽是要為書法精英服務,還是為普通百姓服務? ”張杰問。

回答張杰之問,陳振濂的答案是展覽應有分級制度。 “最高級的展覽應該是學術先行,同時我們也要有針對書法家、書法愛好者的展覽,當然,面對中小學生和剛入門的普通愛好者的展覽也是必不可少的。 ”他認為,現在書法界對書法展覽的評價標準有很多模糊之處—— “對書協主辦的展覽,我們有品質的期望,所以會覺得30多個展覽太冗余,而如果把中國當今的書法展覽放到‘進萬家’ 、‘環球行’的大背景下,是不是又太少了呢? ”

“我們對書法事業的推進,仍有迷茫和自相矛盾的地方。 ”陳振濂說,書法展覽,多乎哉?不多也?現在我們也不知道。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室