中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

吳明益:好作品要打動全世界的人

http://www.00444477.com 2013年09月17日10:01 來源:新京報 鄧玲玲臺灣自然寫作代表作家書寫環保與科幻題材小說

《復眼人》與臺灣的環保話題

吳明益 1971年出生于臺北,現任東華大學華文文學系教授,臺灣自然寫作代表作家之一,著有散文集《迷蝶志》《蝶道》《家離水邊那么近》,短篇小說集《本日公休》《虎爺》《天橋上的魔術師》,長篇小說《睡眠的航線》《復眼人》。曾四度獲時報開卷年度十大好書、《亞洲周刊》年度十大中文小說、臺北國際書展小說大獎,金石堂年度最有影響力的書、博客來華文創作年度之最,《聯合報》小說大獎等等。

吳明益 1971年出生于臺北,現任東華大學華文文學系教授,臺灣自然寫作代表作家之一,著有散文集《迷蝶志》《蝶道》《家離水邊那么近》,短篇小說集《本日公休》《虎爺》《天橋上的魔術師》,長篇小說《睡眠的航線》《復眼人》。曾四度獲時報開卷年度十大好書、《亞洲周刊》年度十大中文小說、臺北國際書展小說大獎,金石堂年度最有影響力的書、博客來華文創作年度之最,《聯合報》小說大獎等等。從臺北到宜蘭的高速公路,汽車在連綿的山區穿行,要經過一段長長的“雪山隧道”。

當年開鑿這條隧道的時候,遭遇了嚴重的工程困難與很多人的反對。作家黃春明誓言說,一輩子不要走這個隧道,如果他死在了臺北,希望大家不要把他從這個隧道運回宜蘭。不過,最終他還是因為怕耽誤一場演講過了這條隧道。如今,大家都要翻山越嶺,去到東部海岸,觀賞那里壯闊的海洋、高聳的群山,及臺灣最多樣的族群文化。因為中央山脈阻隔的關系,那里曾是遙遠又難以抵達的美麗之地。

吳明益新作《復眼人》的開篇,便是敘述“雪山隧道”崩塌的災難場景。這部多次獲獎、融環保與科幻于一體的小說,很難用一個準確的定義去概括。吳明益不認為自己寫的是環保題材的小說,他說臺灣在上世紀90年代便拋棄了“環保”這個詞,因為它非常的人類中心主義。

8月底,在騰訊文化組織的臺灣文化考察行中,記者在穿越了“雪山隧道”,飽覽了遼闊的東部海岸線后,與吳明益相約在臺北的“紫藤廬”茶敘。我們的對話,便是從這段“雪山隧道”開始的。

靈感:“雪山隧道”

“雪山隧道”打通之前,臺北人到宜蘭,走的是北宜公路。翻山越嶺,九道十八拐,沿途不斷地轉換風景,遠遠地能看到海灣。這條公路曾經是男女約會的好地方。黃春明在宜蘭辦了一個雜志,名字就叫《九彎十八拐》。

“雪山隧道”開通之后,宜蘭的人文與自然生態發生了改變。

“以前,臺北到宜蘭,感覺要去一個遙遠的地方,帶著某種浪漫的想象。如今,只需經過一個隧道,與當年不斷地轉換風景,人們的情感和態度是不同的。所以,黃春明覺得,這個美好的東西被毀滅了。”

提及“雪山隧道”對自然生態的影響,吳明益說這是他小說創作的靈感之一。“這個山含有大臺北地區的水脈,開了隧道之后水脈就流掉了,流掉之后會導致地下水位下降。臺灣的地下水位下降是很嚴重的問題,因為整個西半部越來越低,臺風來的時候造成海水倒灌,之前是沒有那么頻繁的。”

吳明益稱,宜蘭的田地現在被割成一塊一塊地賣給了臺北人,蓋成了一棟棟的別墅,所以宜蘭現在有很多的“假農夫”,領著農民的保險費和務農津貼。臺灣一直在講要提升糧食的自給率,現在自給率只有10%左右,政府的目標是提升到30%。如果世界經濟發生動蕩的話,糧食是一個大問題。

未來一個更嚴重的問題,是想種地已經買不起地了。吳明益給記者算起了經濟賬:一坪地在他任教的位于花蓮的東華大學旁邊,可能要7000到10000塊,可在二十年前時,3000多坪才5萬臺幣,農夫可以種得起。現在一坪地1萬塊,農夫買了3000萬的地連自己都養活不了。

作為一個自然生態的觀察與寫作者,吳明益早早地在學校旁邊買了一塊土地,閑暇時耕種,完全不用農藥。“依靠自己種植吃菜的話會餓死,因為你都不下藥,你要對抗的東西很多,所以我更覺得這種體驗有意思。以前帶著相機到野外去,生物不是你的敵人很清楚,但如果你是農夫的話,很多生物是你的對手。”

二十來歲時,有閑的吳明益帶著相機在野外,跑遍臺灣觀察各種蝴蝶,寫出了《蝶道》《迷蝶志》,還觀測溪流河岸的生態,寫出了《家離水邊這么近》,成為臺灣自然寫作的代表作家。

“比如蝴蝶要產卵在菜葉上?”想起他寫過《迷蝶志》,記者問道。

“對。你會有新的糾結出來,你會找到一個新的相處之道,這是我更年輕時寫那些作品沒有辦法體會到的。喊口號很容易,深入進去之后會發現各種問題,面對時心態更復雜。”吳明益回答。

靈感:“垃圾渦流”

觸動吳明益寫作《復眼人》的另外一個事件是“垃圾渦流”。

2005年,吳明益看到一則國際新聞,報道太平洋上有十個加州大的“垃圾渦流”在緩緩漂流,科學家還沒有找到解決的方法。那時候還沒有谷歌地圖,沒有衛星照片,吳明益覺得難以置信,太不真實了,但這件事一直擱在了他的心底。

在野外,在海邊,這些人類遺棄物聚集成島的形象,會時常涌現在他的腦中揮之不去。漸漸地,吳明益想象這個島出現了一個少年,名叫阿特烈,《復眼人》小說有了雛形。后來,吳明益讀了一些人類學的作品,就想象讓南太平洋上的小島少年漂到臺灣來,讓兩個文化產生一些對話。于是,這些“垃圾渦流”組成的島,在漂流中撞擊了臺灣。

小說創作時,臺灣還沒人關心“垃圾渦流”的問題,如今,媒體慢慢開始關注報道此事,一些年輕人也在參與“垃圾渦流”的國際計劃。在全世界,各國都在提出一些計劃來解決這個問題。

現實中的“垃圾渦流”,由于被海浪不斷地瓦解,不會形成島嶼,而且在洋流研究上,是不會撞擊到臺灣的,吳明益是打算把“垃圾渦流”當做一個隱喻。“我覺得這在整個地球都是很荒謬、很古怪的事情。這很像臺灣島上發生的環境問題,這個島就這么小,任何環境問題摧毀的絕對不是一個小地方,整個島都要受影響。”

《復眼人》小說承載的東西,當然不僅是一個簡單的環保問題,吳明益考慮更多的,是人類之間的相互依存,人文與自然的關系。

十來年前,吳明益寫過一個短篇同名小說,里面引用了現實中的故事——據說俄羅斯人曾經打算把月球毀掉,因為科學家認為把月球毀掉之后地球會發生偏移,俄羅斯的土地就會變得適合種植,至于其他國家的死活,就不管了。

“未來真的有一個國家要這么干了,那些關于月亮的神話,中國的,印第安人的,就沒有了。我們小時候指著月亮的時候,媽媽都說,月亮晚上會跑過來割你的耳朵,如果你指甲沒有剪干凈,晚上睡覺抓癢的話,隔天你會以為是真的,那時的心靈感受真是難以言喻,就好像大自然是活的一樣。”吳明益說,消失的不僅僅是月亮,而是整個文化體。

靈感:“復眼人”

復眼,是一種由不定數量的單眼組成的視覺器官,主要在昆蟲及甲殼類等節肢動物的身上出現。

年幼時,吳明益喜歡到處觀看昆蟲,并向老師提出很多奇怪問題:為什么我們不是復眼呢?那樣的話,視覺能力好,捕捉能力又強。擁有“復眼”,是吳明益童年時的浪漫夢想。如果一個眼睛可以看到一個世界,那3000個復眼,就可以看到3000個世界?

長大后的吳明益明白,這是完全不同的兩種視覺演化系統,于是童年時的夢想,便通過小說中的人物來承載。透過“復眼人”的眼睛,我們看見了成千上萬個世界,山的世界,海的世界,動物的世界,植物的世界……人類看待世界的角度不再單一,不再局限。

對于臺灣轟轟烈烈的各種環保運動,吳明益一直非常關心且有自己的思考。記者在街頭目睹了島內民眾正在上演的反核運動,吳明益稱,從人文的角度來看,被選為永久核廢料儲存場的地方,未來幾萬年等于死掉了,文化就消失了,核電會摧毀的是未來。另外,核電廠幾十年就會出一次問題,用人類演化的歷史來看,其實非常頻繁。人類演化幾萬年,幾十年就出一次事,這個比例是很高的。人類再演化一萬年,會出多少事?

“文學有一種力量就在這個地方,世界上發生了很多殘酷的戰爭,沒有科學家阻止過戰爭,但文學家的作品有時候真的發揮了某種力量讓人家向往和平,讓讀者希望戰爭不要再來。”吳明益覺得,自己最終寫的其實是人和人之間的情感依附關系,即使不談環境問題,它還是依舊存在。

吳明益 好作品要打動全世界的人

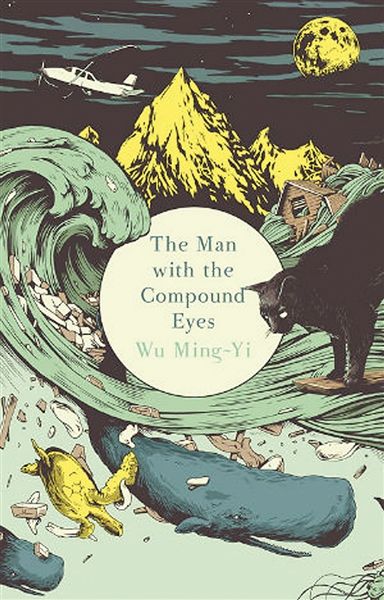

《復眼人》 作者:吳明益 版本:新星出版社 2013年3月

《復眼人》 作者:吳明益 版本:新星出版社 2013年3月 吳明益《復眼人》的英文版今年八月底于英國推出,獲得媒體好評。

吳明益《復眼人》的英文版今年八月底于英國推出,獲得媒體好評。關于自然寫作

我是從文學出發的自然寫作者

新京報:你之前的作品以自然書寫為主,也就是所謂的“自然寫作”?

吳明益:在臺灣一般用自然書寫,或者自然寫作這樣的翻譯,大陸一般喜歡用“生態文學”這樣的詞,用詞上不一樣而已。臺灣發展的時間較長,從上世紀80年代到現在。如果對比的話,大陸大概是在2000年之后出現這種類型的寫作,而臺灣三四十年來一直有一些發展,類型也比較多,但人數不多。原因在于,它是一個比較有門檻的寫作方式,要有一些知識性的內容。

新京報:臺灣的自然寫作,除了你,我還知道劉克襄。

吳明益:說起來很多,但這些人你不一定聽過,比如廖鴻基,是寫海洋的;臺灣的原住民作家夏曼·藍波安,是寫海洋的;還有一些女作家,比如凌拂,是寫植物的。如果要列,這個名單很長。

新京報:你是怎樣開始自然寫作的?

吳明益:我并不是一開始就從事這樣的寫作。我第一本書寫的是小說,1997年出版的。從上世紀80年代,臺灣的生態旅游比較頻繁地出現,但生態旅游有一個先決條件,就是你的市場上要有大眾可以看得懂的自然圖鑒。比如你要看蝴蝶,一定要有一個蝴蝶圖鑒,你要賞鳥,就要有鳥的圖鑒。這需要出版界的配合。你可以看到,大概90年代之后這個東西建立起來,寫的也多了。

新京報:你的寫作感覺文學性比較強一些。

吳明益:因為我是從文學出發的。如果看全世界生態文學的發展,你可以看到兩大類作家,一類作家本來是文學作家,但他對科學有濃厚的興趣,比如美國作家梭羅;還有另外一類,原來就是科學家,但他們文筆很好,他們可以寫一些大眾可以看得懂的東西,像法布爾。而臺灣在1980年之后,大部分都是從文學家跨過去,很少從科學家跨過來,這兩年從科學界跨過來的變多了。這和教育的分流很有關系。

關于《復眼人》

我在寫人和人之間的微妙情感

新京報:我在街頭看見很多反核活動,國光石化要在彰化建設一個化工廠,也是人們熱議的話題,臺灣的環保運動搞得轟轟烈烈。

吳明益:資本主義化就會對自然生態產生壓迫。當你有錢之后,發現這些東西失去太可惜了,在你沒有錢的時候不覺得可惜。臺灣已經經歷了一段有錢的階段,雖然現在經濟狀況不是很好,不過我們經歷過一段有錢的階段,現在大家回頭看生活品質的問題。

新京報:《復眼人》出版之后,有沒有引起關于臺灣生態的討論?

吳明益:這本書在臺灣回響很大,但我不太看讀者的討論,那會影響你寫書的信念。這些討論,大致上是談寫作手法以及里面的生態意識。因為里面有很多小事件,可能外地的讀者不知道我在寫什么,但臺灣本地人知道,他們會指出來這是哪一個縣,寫的是哪一個環境運動的案子,他們看得出來,但小說不一定要這樣。

我的目的是,有一天這個小說其他國家的人看到,到底這個事情發生在什么地方就不重要了。小說必須要獨立成為一個世界才行,不能依靠真實的世界活著。

新京報:《復眼人》的主題和隱喻,是否可以說得具體一點?

吳明益:有人說是環保小說,國外有人說是科幻小說。美國有一位記者很有意思,他說這是氣候變遷的小說。對一個寫作的人,這些都是無妨的。

《復眼人》里面有很純粹的文學意味。把那些環境問題都略過不看,我認為好的讀者是可以感受到的,我寫的是人和人之間的微妙情感,即使不談環境問題,它還是存在的。所以,我不能為自己的一部小說說什么,主要看讀者怎么解讀它。一部小說讀者有辦法解讀出更多層的意義,對我來說,對作者來說,就是更大的成功。

新京報:在我看來它就是環保題材的小說。

吳明益:在臺灣,90年代自然寫作就拋棄了“環保”這個詞,因為它非常地人類中心主義,好像人類有能力去保護環境,其實沒有。人類怎么有能力保護環境呢?你看到整個世界的趨勢,你想要讓北極的冰層融慢一點都不行。自然環境變化就是無意志地不斷在進行,你種什么因得什么果。常常有一些人會說,是自然界保護我們,包括《復眼人》這本小說,會很想去談這種自然無意志的概念。

關于華語文學

創作隨時代各有消長

新京報:關于寫作手法的討論,主要是什么樣的內容?

吳明益:我們這個年紀的臺灣作家,九成以上都是從文學獎出來的。文學獎是華人世界里面很荒謬的產物,你仔細想一下,全世界有哪一個國家重要的文學獎是一篇小說在比賽,一篇散文在比賽?而臺灣的年輕作家全部以這個體系出現,好處是獎金蠻高的,你會在年輕的時候覺得文學這個東西是一個反饋。你如果學會了一種得獎的方法,可以得十個獎勵,都用同一個手法。其次,你只要取悅了評審,這一群評審又是同一群人,你可能有十個獎。你只要取悅這一群人就好。

所以,在90年代之后,一方面是出版界的不景氣,另外一方面,像我們這一輩的作家,幾乎沒有一個可以跟之前的作家銷售量相比。作品(銷售)變得困難,艱難了,因為只寫給教授看了。

新京報:我感覺,臺灣的中、老一輩作家在大陸接受度是比較高的,年輕一點的作者接受度要低一些。

吳明益:大陸的文學發展,“文革”時段是空白期,80年代之后是一個爆發期,因為經歷過“文革”的那一批作家,寫出了非常動人的人性小說。而臺灣,在五六十年代是一個爆發期,尤其是在六十年代引進了西方的文學作品,第一批留學的文學精英回來了,他們馬上把臺灣的小說翻新了。那個階段,臺灣的作品是優于大陸的,大陸那個時候也沒有什么產出。新一代的讀者,讀到六十年代臺灣作品已經如此前衛的時候,當然有一種崇拜之情,反應是可以想象得到的。

我們這一輩作者和中國大陸的作者,我是1971年出生的,我們大概是同一個背景下成長。中國大陸也經歷了經濟起飛的過程,我們接收到世界文學的速度,說不定是接近一致的。當一致的時候,中國大陸有很大的人口優勢,這是一定存在的。相比較之下,我不認為此刻臺灣我們這一輩的作者,優秀于中國大陸的作者。

我認為小說家的成熟在四十多歲很關鍵,我們要寫一個作品打動人,已經不是要打動本地人而已,最好可以打動全世界的人,讓他們知道本地的文化情景。像李安這幾年就很成功,張藝謀這幾年很受傷。你曾經打動過,為什么這些東西不見了呢?陳凱歌最明顯,他的作品是每況愈下,但他曾經打動過,曾經有力量過,為什么?搞不清楚,搞清楚你的作品才可能維持持續的成功。有的人一輩子就在追求這樣的東西,對一個創作者而言很難把握,每一部新作品出來我們都沒有把握。

關于寫作課

能成為作家是萬分之一的幾率

新京報:你在東華大學教授寫作課(東華大學在臺灣第一個開設寫作碩士班),是怎么教寫作的?

吳明益:你如果要問我的話,我會說寫作不能教,可以引導。老師的閱讀經驗,肯定比年輕人豐富,我們也還在寫,他們剛剛起步要寫,這兩件事可以一起做。

我有時候上課去跟學生講,我在寫什么樣的一本小說。他最后真的看到這本書出來,這種感覺也蠻特別的。另外,分析各種作品的可能性,學生們要不斷地寫,寫作永遠只有一個辦法。

新京報:碩士寫作班要招多少人?

吳明益:以前是在英美系底下有十個人左右,現在改成在華文系則收五個人。

新京報:他們畢業之后呢,有什么樣的出路?

吳明益:這畢竟不是一個實用性的課系,我常常給學生說,能夠成為作家是萬分之一的幾率。你不要想變成作家,而你可以成為不錯的讀者。有讀者,才有作家,如果我們都是庸俗讀者的話,到最后你沒有辦法支持一個好的作家。

這和傳統戲曲也很像,沒有人聽得懂昆曲的時候,它死亡的時間就到了。觀眾很重要。

新京報:如果一年只培養五個觀眾是不是太少了?

吳明益:這樣會有輻射性的作用。他有朋友,我們都希望他成為真正的作家,但不容易。

新京報:臺灣有從碩士寫作班出來的作家嗎?

吳明益:很多。但不能說是我們造就他們的,而是他們本來很多人就有這個天分,比如年輕一輩的甘耀明、何致和,甚至舞鶴也曾經到東華的英美系創作所,但舞鶴沒有拿學位就走了,畢竟他去的時候已經是一個優秀的作家了。

不妨這樣想,因為寫作這一件事需要時間,他們念這個所的時候順道給了自己兩三年空白的時間,每天接觸都是文學,有大量的空閑時間可以寫作。如果這兩三年內,觸發了一本好書創作的契機就不錯了。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室