中國作家網>> 美術 >> 攝影報道 >> 正文

隴上尋根

http://www.00444477.com 2013年07月31日09:38 來源:中國文化報 甘肅省將對武威市涼州區境內的天梯山石窟進行大規模維修和保護。敦煌研究院的15名專業技術人員已于2013年1月對石窟開展現狀調查與現場修復實驗,為大規模保護和維修提供理論技術支持。圖為正待修復的壁畫。

甘肅省將對武威市涼州區境內的天梯山石窟進行大規模維修和保護。敦煌研究院的15名專業技術人員已于2013年1月對石窟開展現狀調查與現場修復實驗,為大規模保護和維修提供理論技術支持。圖為正待修復的壁畫。 游客乘坐纜車參觀蘭州金城關文化風情園

游客乘坐纜車參觀蘭州金城關文化風情園 一名工人在修復嘉峪關城樓內木梁

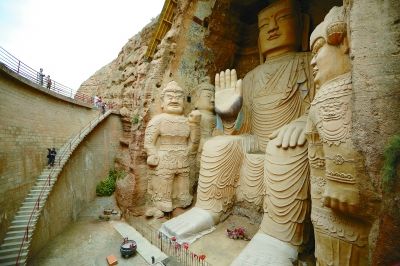

一名工人在修復嘉峪關城樓內木梁 中國石窟鼻祖——武威天梯山石窟。在多方支持下,武威市先后維修了大佛窟防滲水圍堰、修建了天梯山石窟陳列館并對石窟周邊環境進行了整治。

中國石窟鼻祖——武威天梯山石窟。在多方支持下,武威市先后維修了大佛窟防滲水圍堰、修建了天梯山石窟陳列館并對石窟周邊環境進行了整治。 裕固族少女為游客敬獻哈達。裕固族是張掖獨有的少數民族,信仰藏傳佛教,主要從事畜牧業;兼營農業,崇尚騎馬和射箭。

裕固族少女為游客敬獻哈達。裕固族是張掖獨有的少數民族,信仰藏傳佛教,主要從事畜牧業;兼營農業,崇尚騎馬和射箭。 定西西鞏驛小學伏羲班學生表演武術。伏羲班主要培養孩子們在武術、國學經典和葫蘆絲演奏等方面的才能。

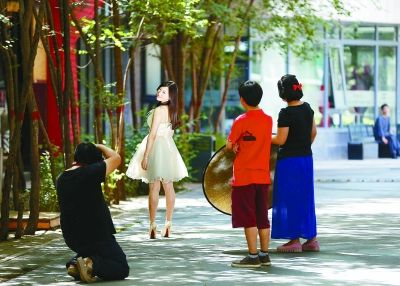

定西西鞏驛小學伏羲班學生表演武術。伏羲班主要培養孩子們在武術、國學經典和葫蘆絲演奏等方面的才能。 市民在蘭州創意文化產業園中拍攝藝術照。這片由工業廠房轉變而來的藝術氣息濃厚的產業園區,吸引了眾多年輕人來這里參觀。

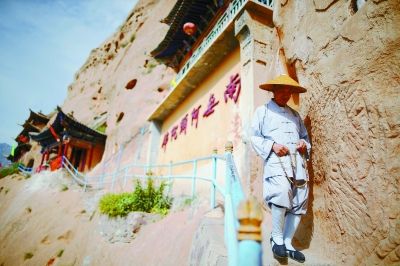

市民在蘭州創意文化產業園中拍攝藝術照。這片由工業廠房轉變而來的藝術氣息濃厚的產業園區,吸引了眾多年輕人來這里參觀。 僧侶行走在張掖馬蹄寺石窟的山路上。始鑿于東晉時期的馬蹄寺是國內洞窟藝術的珍品。悠久的歷史和眾多的遺跡,使張掖成為甘肅僅有的4個國家歷史文化名城之一。

僧侶行走在張掖馬蹄寺石窟的山路上。始鑿于東晉時期的馬蹄寺是國內洞窟藝術的珍品。悠久的歷史和眾多的遺跡,使張掖成為甘肅僅有的4個國家歷史文化名城之一。這次隴上行,源自甘肅對于華夏文明傳承創新區的建設。一行人從蘭州出發,順著古絲綢之路一路向西,定西、武威、張掖、酒泉、嘉峪關,最后到達敦煌,一路走來,看到的不僅僅是甘肅多樣的自然環境,更能看到一種文化包容后盛開的多種多樣的奇葩。

有人說甘肅的路好差,又是土又是泥又是盤山路,明明只有200公里,卻要開上4個小時。重要的是絲綢之路溝通了中國和西方文化,毛皮、絲綢、珠寶、瓷器在這條路上來回反復,除了貨物以外,還有宗教、文明、知識等在這條路上涌動。若干個世紀過后重新站在這條路上,眼前仿佛可以看到那一個個駝隊在行進,誰還會說絲綢之路這條路差呢?

有人說甘肅教育差,文化水平低,整個甘肅除了一個蘭州大學還有拿的出手的嗎?可就在這個地方,一本《讀者》賣出了讓人震驚的銷量,多年來占據著雜志發行量的龍頭,從一本簡單的雜志,到現在復合產業的出版集團,再到準備上市的計劃,一本文摘性的讀物,卻代表了一個省份那顆包容的心,只有真正有文化的人,才能做出選擇,替讀者咀嚼篩選,拿到一本本新鮮出爐的《讀者》,誰還會說文化水平低呢?

有人說甘肅少寶貝,誰人不知有那樣一匹馬,它足騰空,右后蹄踏著一飛鳥。馬頭上一撮呈流線型的鬃毛指向彗星一般的尾部。它體型矯健,神勢若飛,藝術造型優美,合乎力學平衡原理,且給人以騰云凌空、一躍千里之感。這位東漢的無名藝術匠師以高度的智慧、豐富的想象、深刻的生活體驗和嫻熟精深的藝術技巧做成的“馬踏飛燕”已經成為了中國旅游的標志,看到這個馬,誰還會說少寶貝?

有人說甘肅少歷史,看看莫高窟。歷經十六國、北涼、北魏、西魏、北周、隋、唐等多個朝代政權演變的莫高窟1961年被國務院列為首批全國重點文物保護單位;1987年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產保護項目,并于1991年被授于“世界文化遺產”證書。站在洞窟前,看著一幅幅巧奪天工的壁畫,誰還會說少歷史?

有人說甘肅少生活,看看馬子祿牛肉面館門口排隊的人們,幾個蒜瓣,一勺辣子,汗流浹背喝著面湯的百姓,這是一種原始的生活狀態;看著張掖的葡萄酒,張掖早在古時候就開始“葡萄美酒夜光杯”了,這何嘗不是一種融合,而甘肅人們的生活就如同這牛肉面和葡萄酒,土洋的結合和時代變遷,讓生活充滿了趣味,誰還會說少生活?

除了這些以外,甘肅還有很多很多可以說起的,道教的崆峒寺在這里,藏傳的拉卜楞寺在這里,一半的長城在這里,全國三分之一的土豆產自這里,多種有色金屬產自這里,姜維、馬超、李廣這樣的名將也生于這里……當聽到這些,你還會覺得甘肅只是片黃土漫天的貧窮土地嗎?GDP可以說明問題卻不能說明一切問題,這片黃土地上,孕育出來的文化多姿多彩,也不是這一次隴上行可以尋完的,文化之根深深地扎在這里,讓人肅然起敬。

華夏文明傳承創新區建設按照國家關于甘肅發展的戰略定位和建設文化大省的要求,打破現有行政界限,統籌全省文化資源和各類生產要素,以文化建設為主題,以經濟結構戰略調整和經濟發展方式根本性轉變為主線,圍繞“一帶”(絲綢之路文化發展帶),建設“三區”(以始祖文化為核心的隴東南文化歷史區、以敦煌文化為核心的河西走廊文化生態區和以黃河文化為核心的蘭州都市圈文化產業區),打造“十三板塊”(文物保護、大遺址保護、非物質文化遺產保護傳承等13個板塊),簡稱1313工程。不難想象,在建設開發后的甘肅華夏文明傳承創新區,可以將甘肅的文化和經濟、歷史和現在結合更緊密,使神秘的甘肅,以及深埋的文化為全世界人所知,那一天的到來,想必不會太遙遠。(記者 陳曦/攝 胡克非/文)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室